みらいを紡ぐボランティア

ジャーナリスト・浜田哲二と学生によるボランティア活動

青森県深浦町の小さな集落

東奥日報「Juni Juni」の連載:8回目

去年に引き続き、今年も、青森県立木造高校深浦校舎の生徒たちと、河川の流木集めを実施しました。

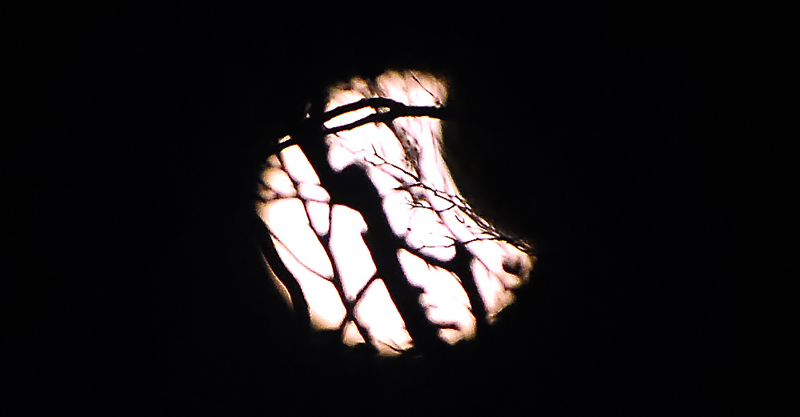

北国とは思えないような、かんかん照りの太陽の下、深浦町内を流れる二級河川・笹内川の河川敷や中洲などが現場です。

全校生徒66人と教職員、町役場の職員らと一緒に、熱い汗を流してきました。

この活動は、放置しておくと堤防や橋を破壊したり、土石流を起こす原因になったりする河川の流木を集めて、木材チップに加工して再利用するボランティア事業です。

青森県や民間の企業などの助けを借りて、深浦町と同校舎の生徒たちが、昨年から始めました。今年は、流木だけでなく、河川敷に繁茂する不要木も、県などから払い下げてもらい、チップにしてみました。

主にヤナギやサワグルミなどが中心でしたが、その数量は2tトラックで3台分の計約6トン。昨年よりもたくさんの量を準備できましたが、手際が良くなったせいか、作業の進行も順調でした。

特に、経験者の2、3年生は、1年ぶりでありながら、要領もコツも心得ており、指示をしなくても率先して働いてくれます。そして初参加の1年生も、力仕事を中心に獅子奮迅の働きで、先輩たちに負けていません。

全校生徒が素晴らしいチームワークで働いてくれ、昨年よりも素早く的確に作業を終えることができました。もう、頼もしすぎるぞ!、深校生。3年前からお付き合いを始めましたが、年々、彼らの事が好きになってきます。本当に良い子ばかりです。

が、その深校も、過疎と少子化で生徒数が減り続けています。現在、1学年に一クラスずつしかなく、体育会系のクラブ活動も、正式なチームを組める人数が揃いません。

地域や学校も、何とか知恵を出し合って、生徒数を増やそうと努力を続けていますが、前途は多難です。このまま数を減らし続けると、70年近く続いた学校の歴史は幕を閉じてしまう可能性もあります。

同校舎は、深浦町の唯一の高等学校なので、消えてしまうと町に住む子供たちは、隣町の鰺ヶ沢高校か、隣県の秋田県能代市の学校へ通わざるを得ません。

それがまた、深浦町の衰退に繋がることは、疑う余地はありません。ますます、過疎と限界集落化が進み、いずれは自治体ごと消滅してしまう事も、考えられます。

世界自然遺産の白神山地の麓で、狩猟と採集を続けながら暮らしてきた、純粋な日本的な人々の暮らしが潰えてしまうのです。どうか、このブログをお読みの皆さまへお願いです。深校生たちへ励ましの声を届けてやってください。

そして、可能な限りの支援をお願い致します。それは、「ふるさと納税」でも「学校への寄付」でも構いません。できれば、私たちのように移住して戴き、子供たちを深校に入学させてやってください。よろしくお願い致します。

写真や記事の無断使用を憂う(HP管理者からの連絡を乞う)

下記のURLに注目。

「http://substandard.sub.jp/cambodia_flag_an_feng_8_imo9365726.htm」

↓

サブスタンダード船

上記に張り付けたURL。日本国内の放置座礁船の事を、舌鋒鋭い論調で追及している素晴らしいホーム・ページです。が、私たちが公開している記事や写真を無断で使用し続けており、重大な著作権の侵害が続いています。

いったい誰が作っているページなのかまったく判らず、こちらから連絡をしようにも完全な一方通行状態です。内容に悪意が込められているのならば、何らかの法的手続きを取りたいところですが、その内容がとても面白く、逆に応援したくなるような記事のオンパレードなのです。

特に、放置座礁船問題を「放置する」かのような国や県への対応に、法的な裏付けと舌鋒鋭い論調で攻め込む内容が、読ませる側を唸らせます。できれば、お近づきになって、色々と教えを乞いたいのですが、HP内にはコメント欄もなく、連絡の取りようがありません。

もし、HPの管理者が、この書き込みを見て下さったら、コメント欄に連絡ください。でないと、著作権法に抵触している事案として、それなりの行動に出ますよ(笑)。可能な限り、コンタクトを取りたいです。証拠のページは保管してありますので、逃げられませんから。

で、記事の中に、自分たちの活動のアピールのために、と書かれていますが、いけませんか?。当然、国(国交省)や青森県(河川砂防課)へも、取材を兼ねた連絡をし、「国民の税金での負担が無きよう、船主側から撤去費用を出させる」ように働きかけました。

そして、マスコミの皆さまへ、船主が撤去費用を踏み倒す可能性が高いことと、PI保険が適用されそうにないことをお伝えし、高校生らの清掃活動を通して、全国へ発信して戴きました。その次点で、こうした事実を知っていた報道関係者は皆無でした。

ゆえに、子供たちへの「環境と防災、近隣国との外交問題を考えるきっかけとなったボランティア学習ができた」こと。と、マスコミ各社の「報道に繋がった」ことを考えると、夫婦と数人の地元の子供たちだけが無償で活動する、「弱小な市民団体」としては、それなりの成果だったと思います。

褒めて欲しいと言いませんが、HPへ取り上げて下さるのならば、せめて一言ぐらいの声掛けが欲しかったです。豊富な知識と取材力で、既存のマスコミを遥かに超える情報発信をされている大先輩なので、ぜひご指導を願うのと同時に、無断使用にならないように、ご連絡ください。

書き込んで戴くコメント欄は、一切外へは公表しません。これだけ舌鋒う鋭く、問題に切れ込まれる大先達とお見受けしていますので、大人の対応を切に願います。当方は、「日本写真家協会」に所属する職業写真家です。著作権には、ちょっとうるさいですよ(笑)

東奥日報「Juni Juni」の連載:7回目

前回のオシドリに続き、今回も水鳥のカイツブリです。白神山地の麓にある「白神十二湖森林セラピー基地」内にある池などに生息しています。毎年、同じ場所で子育てを成功させている健気な夫婦が、今年も頑張っています。

でも今年は、いつも巣を掛ける場所で姿を見かけません。普段ならば、水面に突き出た倒木の枝や抜根などに作った巣の上で、ヒナを背中に乗せた親鳥が休む姿を見かけるのですが。なぜか、違う場所へ移動しているようです。

その理由ですが、まず昨冬、雪が少なかったのと、今春以降、雨が降らないことなどで、池の水が減ってしまったことが考えられます。いつも6割ぐらいしか水量がなく、湖底の多くが露出しています。

また、もうひとつの考えられる理由は、野鳥写真の愛好家たちの存在です。この鳥の棲む場所の近くで、大砲のようなレンズを構えていることが多く、長い人は半日近く滞在されます。

ブラインド・テントで身を隠している方は少なく、目当ての鳥が来ない時には、仲間同士で会話される方もいれば、携帯電話で大声で受け答えする方も。また、ウロウロされるので、その度に親鳥たちは警戒のため巣を離れています。中には堂々と、煙草を吸う方も。

撮った写真を「ポスト・カード?」などにして売買されている方もいるようです。個々の商売の邪魔をする気はありませんが、毎日のように来られる方もいるので、鳥たちは堪ったものじゃないと思われます。

自然の一部である生態系は、人間が過度に消費すると、その関わり方次第で一気に消耗してしまいます。私らも写真を生業にする仕事をしていますので、写真愛好家の方々の気持ちは理解できます。

だからこそ、節度を持った行動が求められると思います。こんなことは書きたくなかったのですが、子供たちと一緒に、白神の自然を知り、その保全に向けた活動を続ける立場として、声を上げざるを得なくなってきています。

多くの方の行動は、白神山地の自然を愛するが故のことだと思います。未来ある子供たちへ、この貴重な生態系を残せるよう、お互いに協力し合いましょう。その大人たちの行いこそが、子供たちのお手本となりたいものですね。

東奥日報「Juni Juni」の連載:6回目

すっかりご無沙汰してしまいました。公私ともに忙しくて、ブログを更新する暇がありません。おまけに夏風邪を引いたり、軽い熱中症になったりして体調を崩したのも誤算でした。でも、ようやく仕事が一段落してきたのと、体調も戻ってきたので再開します。

今回はオシドリです。仲良し夫婦の象徴とされてきたカモの仲間である水鳥ですが、毎年のようにパートナーを変えるお盛んな夫婦で、子育てもお母さんしかしません。お父さんは、ヒナが生まれても知らんぷりで、どこかへ飛び去ります。

実は、オシドリの取材や撮影は、夫の哲二と共に、2回(2日間)チャレンジしただけで、本格的な仕事をまだ実施していません。生き物の取材以外のことが忙しくて、よきタイミングの時に出掛けられないのです。

でも最近、尊敬する動物写真家の先輩が訪ねて来られて、オシドリを狙っていることを聞かされました。沖縄のチャンプルー文化のように、あれもこれもミックスしたような仕事をしている自分が恥ずかしくなる、と哲二。白神のオシドリも、きちんと取材する気構えを持ったようです。

森を歩くとあちこちの湖沼や渓流、集落近くの田で見かけるオシドリ。その生態は、シノリガモと同じように不明な部分が多いそうです。子供たちとの活動に力を入れるばかりで、かんじんの生き物の行動を追えていないのは本末転倒です。

今後はもっと、白神山地の生態系の取材に力を注ぎたいと考えています。だから活動に参加する子供たち。もう少し自主性を持って、調査に参加して来ないと、おいて行っちゃうぞ(笑)。浜田さん夫婦も精一杯頑張るから、一緒に歩んでいこうね。

東奥日報「Juni Juni」の連載:5回目

今回は、地域に続く伝統的な神事の紹介をしました。毎年6月に実施される「春日祭(鹿嶋祭)」で、お年寄りから子供まで、来る日を待ちわびている盛大な行事です。当然、集落を上げて取り組むことになり、すべての老若男女に役割が振り分けられます。

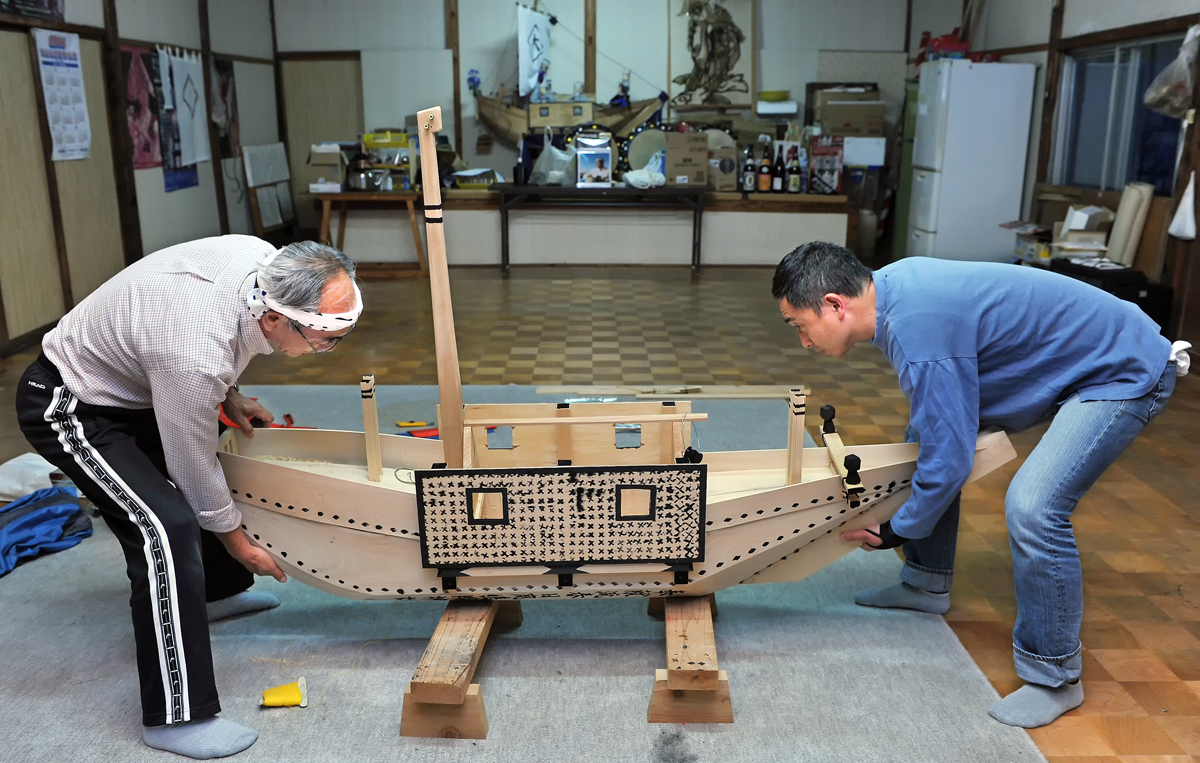

祭り保存会の男衆たちは、数か月前から、重要な祭具となる舟神輿作りや太刀棒の削りだしを始めます。すべて、近くの山や田畑などから手に入れた自然素材の手作り品です。更に、行事の進行や安全対策なども練り上げます。

そして女衆は、「舟宿」で用意する、おもてなしの料理作りの準備を始めます。寄り合って献立を決めますが、最初の舟宿は、お腹に貯まる食事系のメニューを用意し、喉が渇く時間帯には、お酒やジュースをたっぷりと。疲れが出る最後の舟宿は、子供用の綿菓子や果物などで癒してもらう予定です。

集落中の人たちが、夜遅くまで話し合いを続けて、この神事のための準備を積み重ねています。そして、祭りの主役である子供たちも、ご飯やおやつが食べ放題な「特別な一日」を待ちわびています。

でも、過疎が進み、少子高齢化に悩む限界集落では、祭りを担う人材不足が深刻です。そのため、青森県の無形文化財に指定されている重要な神事も、存続が厳しくなっています。

そこで今回、沖縄県の遺骨収集活動で一緒に頑張ってくれた、「IVUSA(国際ボランティア学生協会)」の若者たちに、「大間越地区の春日(鹿嶋)祭りへの参加とお手伝い」をお願いしてみました。

すると、予想通りの「快諾」(笑)。いつも、元気一杯に活動し、不平不満もこぼさず、笑顔で働いてくれる、頼もしい学生さんたちです。IVUSAのプロジェクトとして動くのは、調整時間不足で難しかったのですが、個人個人が自ら交通費を捻出して来てくれることに。

その数12人。短期の募集期間であったのに、さすがIVUSAだね、とうなずき合いました。私たちは、彼らの事が大好きです。遺骨収集や遺留品返還の活動などに、一生懸命取り組むだけでなく、過去の歴史を振り返りながら、自らの内面にも向き合おうとする真摯な姿が、素晴らしいからです。

限界集落化が進む深浦町には、都会の若人の情熱と行動力で助けて戴きたい仕事がたくさんあります。世界自然遺産「白神山地」の保全や有効利用、ジオパークに登録された美しい海岸線への漂着ゴミ問題、過疎化による人口減対策、害獣問題‥

もし、定期的にお手伝いに来てくれるならば、域学連携事業の目に見える成果が期待できそうです。さらに、高齢化が進む地方と都会の若者による、新たな形の交流が実現することになり、想像するだけでも楽しみな企画です。

春日祭は6月27日(土)に実施されます。このブログの読者の方も、よければ一度、足を運んでみませんか。祭りを大切にしながら楽しむお年寄りや子供たちの笑顔と、地域興しのボランティアに燃える若者たちに出会うことができますよ。心より来訪をお待ちしています。

東奥日報「Juni Juni」の連載:4回目

白神山地の森の中や麓の集落、道路沿いなどで、最も見かける生き物がニホンアナグマです。体格や風貌がイヌ科のタヌキに似ていますが、彼らはイタチ科。とても愛嬌があって、ユーモラスな風体なのですが、鳥のヒナやカエルなどの小動物にとっては、恐ろしい猛獣となります。

梅雨が近づくと、水鳥たちが子育てしている池の周りにやってきます。ヒナが泳ぎ回るのを陸からじっと見つめており、隙あらば襲いかかろうと考えているのでしょう。でも、泳げないのか、水中に躍り込んで行く勇気はないようです。同時期に産卵が本格化するモリアオガエルなどを食べて、森の中へ消えて行きます。

白神の生態系は、とても豊かです。哺乳類ではツキノワグマ、鳥類ではイヌワシを頂点とした、食物連鎖のピラミッドが完成しています。アナグマも、人間(マタギ)以外の捕食者は、ほとんどいないようで、数は増え続けているようです。

でも、その存在を脅かす大きな要因の一つが感染症。犬や猫などのペット類やキツネなどに流行った疥癬が、アナグマを蝕んでいるのです。夏から秋になると、家族で行動する個体が多く、一匹が罹ると、あっという間に群れに広がります。

それも、個体数を一定に保つ自然の淘汰力かもしれませんが、病気の個体を見かけると、かわいそうで‥。でも、太古の昔から続く、豊かな生態系を守るためには、出来る限り人間の力は加えない方がよいのでしょう。よほどのことがない限り、「がんばって」と、応援するだけにします。

でも、ロボット・カメラで撮影するのは許してね。それが、数少ない、観察できる手段だから。マタギの伊勢親方にも、「あまり獲らないで」と伝えておきます。なにしろ体格や風貌が、夫の哲二に似ているのですから(笑)

東奥日報「Juni Juni」の連載:3回目

ゴールデンウィークの連休で1回分飛んでしまい、久しぶりの掲載です。マタギの親方の取材に関わったことで、白神山地の麓の集落に住むことになり、地元の子供たちと生き物の観察を始めるきっかけになった話です。

世界自然遺産の住人といっても、現代風の生活を送る若い世代の方々は、自然と関わることが少ないように見えます。過疎の村には、勤め先も少なく、通勤や通学も遠方になってしまうため、ほとんどが車を使う暮らしになってしまいます。

たまの休日も、最寄りの地方都市まで買い出しに行かなければならず、近くの森に出かけて散策する時間もありません。子供たちも、ほとんどがバスや電車通学のため、帰宅時間は決まっており、登下校時に寄り道したり、放課後に森で遊んだりできません。

そして、若者が都会へ出てしまうことで「地方の少子化」が進み、子供たちの絶対数が少ないのです。お友達の家は歩いて行ける距離になく、休みの日は一人で自宅でゲームをしたり、テレビを見たりして、過ごしています。

親方は、そんな子供たちのためにと、縄文以前の時代から続けられている「狩猟採集」の暮らしを実践して下さっています。この後のシリーズは、白神に暮らす生き物たちの紹介と伝統的な神事などを報告して行きます。ご期待ください。

東奥日報「Juni Juni」の連載:2回目

「Juni Juni」の連載です。前回の続きで、白神マタギたちのクマ猟に同行させて戴いた時のエピソードです。新聞記者や女性が、伝統的な仕来たりを重んじる山人たちに受け入れて貰えるのか、を描きました。ここでも、伊勢勇一親方の人徳と、岩崎マタギたちの「懐の深さ」に助けられました。

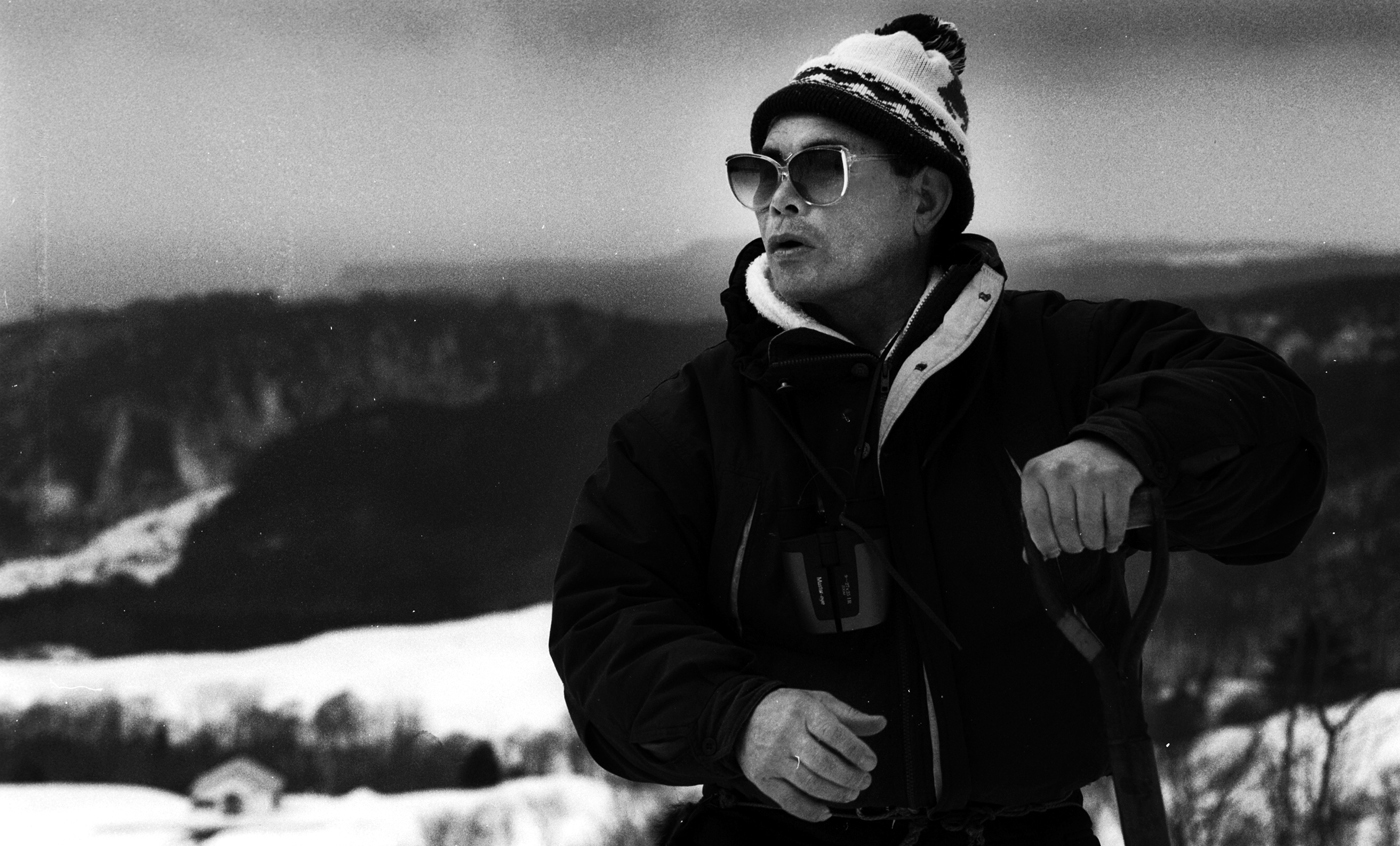

今から、18~19年ぐらい前の話です。ご一緒した方々の一部は、すでに鬼籍に入られており、時の流れの速さを感じてしまいます。当時は、1995年に発生した阪神大震災やオウム真理教の一連の事件などが、世を賑わしていました。夫の哲二は、それらの仕事にも関わっていましたが、どちらかというと主に海外での紛争地取材に明け暮れていました。

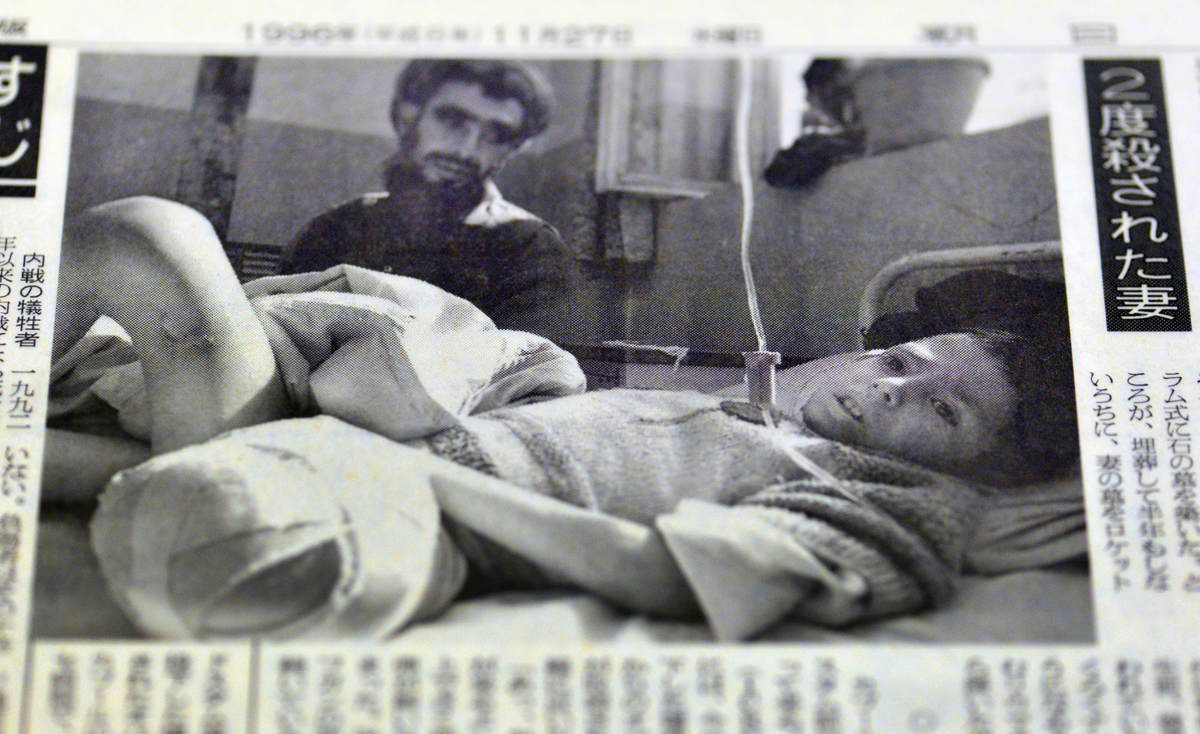

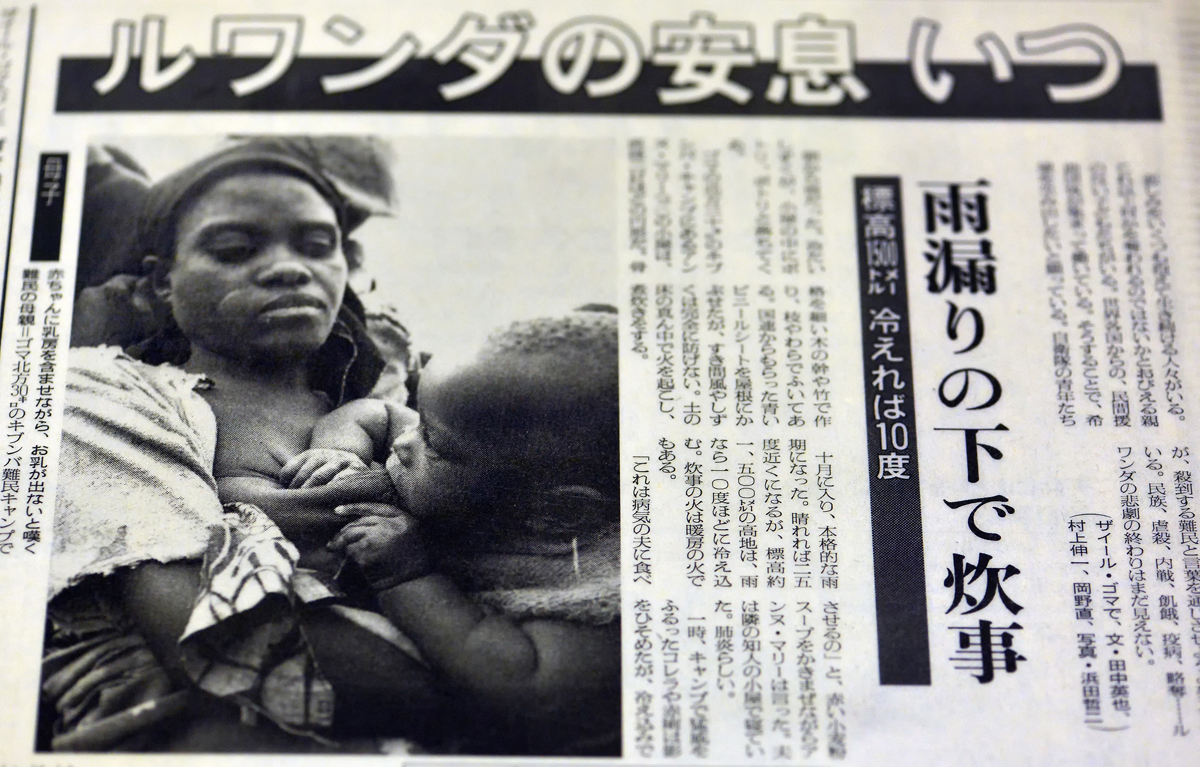

アフリカ・ルワンダやアフガニスタンの内戦など、一歩間違えると、命を落としかねない戦場ばかりです。現場の事情に理解がある上司と組める時はいいのですが、新聞社内の論理や机上の空論を振りかざす上司が担当になると、現場を無視した無理難題な指令が下されたようで、とても苦労した、と振り返ります。

中でも、アフガニスタンでは、あまりに理不尽な社命に憤り、上司に歯向かったところ、「もう君は二度と海外主張に出さない」と、強制帰国の命。帰ってすぐ、大喧嘩になり、腹立ちまぎれに未消化だった休暇を取って、私と箱根の温泉で骨休めしていました。

すると、社から一本の電話が。「南米ペルーで日本大使館が占拠された。すぐに行って欲しい」との命令。哲二は、「私は二度と海外へ出されないのでしょう。何ですか、舌の根も乾かぬうちに」と、憤激しています。そして、「お断りします。もう私は、国内の取材だけで充分ですから」

そして、白神山地で、マタギたちの生き様を追いかけることになったのです。上司の命令を蹴った後ですから、仕事に自由はまったく利きません。ゆえに、溜まっていた休暇を取って、出張の経費は自腹で取材していました。この時から、時期が来たら会社を辞める決意を固めていたようです。

が、またしても、スノーモービルに乗る親方の姿を見た上司が、「現代のマタギはスノーモービルで猟をするのか。おもしろいな。それを記事にしよう」と指令。それだけを取り上げたら、世界自然遺産に登録された後、狩猟をする機会や場所を狭められて苦労する、山人たちを茶化すような内容になってしまいます。

そんな、ミスリードになりかねない記事と写真は出したくない、と哲二は拒否。また、意見が食い違ってしまい、あえてボツにしたそうです。そして、今までお蔵入りにしていた内容の一部を、東奥日報さんの「Juni Juni」の紙面を借りて報告しています。

ドロドロした企業内の嫌な話ですが、そうした事が重なって、会社を早期に退職してフリーとなる道を選んだ夫が、ずっと追いかけてきたテーマのひとつです。いつか、どこかで伝えたいと考えていました。

詳しい内容は、いずれまとめて発表しようと思っていますが、まず序章(プロローグ)として、お付き合いください。消えゆく日本の姿を地道に伝えていくために、今後とも、夫婦で取り組んでまいりますので。

東奥日報社の小中学生向け新聞「Juni Juni」で連載が始まりました:1回目

★「Juni Juni」紙面のURL

http://www.toonippo.co.jp/junijuni/

朝日小学生新聞に次いで、青森県の県紙「東奥日報」の小中学生新聞「Juni Juni(ジュニ・ジュニ)」で、連載を担当することになりました。白神山地の生き物や、そこに暮らす人々の生活文化などを紹介する予定です。

県内での読者層が厚い地方紙なので、新参者の移住者が胸を張って出せる記事は多くありません。が、都会暮らしの長かった、転勤族の元新聞記者夫婦が綴るフォト・エッセーと、読み取って頂ければありがたいです。

この手の話を毎回、子どもたちへ向けた内容に仕立てるのがとても難しく、朝小でも苦労しました。連載終了後も、ほんとうに面白く読んで戴けたのだろうか、独り善がりでなかったのか、と自責の念にかられる日々でした。

また、新たな場所でチャンスを下さったので、今度はもっと解りやすく書かなければ、と謙虚な気持ちで臨みます。第一、第三火曜日の東奥日報・夕刊に折り込まれています。よければ皆さま、ご購読いただければ嬉しいです。

最初は、旧岩崎村(約10年前に深浦町と合併)を取材で訪ねたときのエピソードと、クマのお話です。深浦町のマタギ・伊勢勇一親方にも登場願っています。

それでは、1年間、よろしくお願いします。記事の量や写真の扱いも、破格の大きさで掲載して下さっています。期待に応えて、頑張りたいと夫婦で誓い合ってます。よろしくお願い致します。