https://www.youtube.com/watch?v=BE3i2_9726k

みらいを紡ぐボランティア

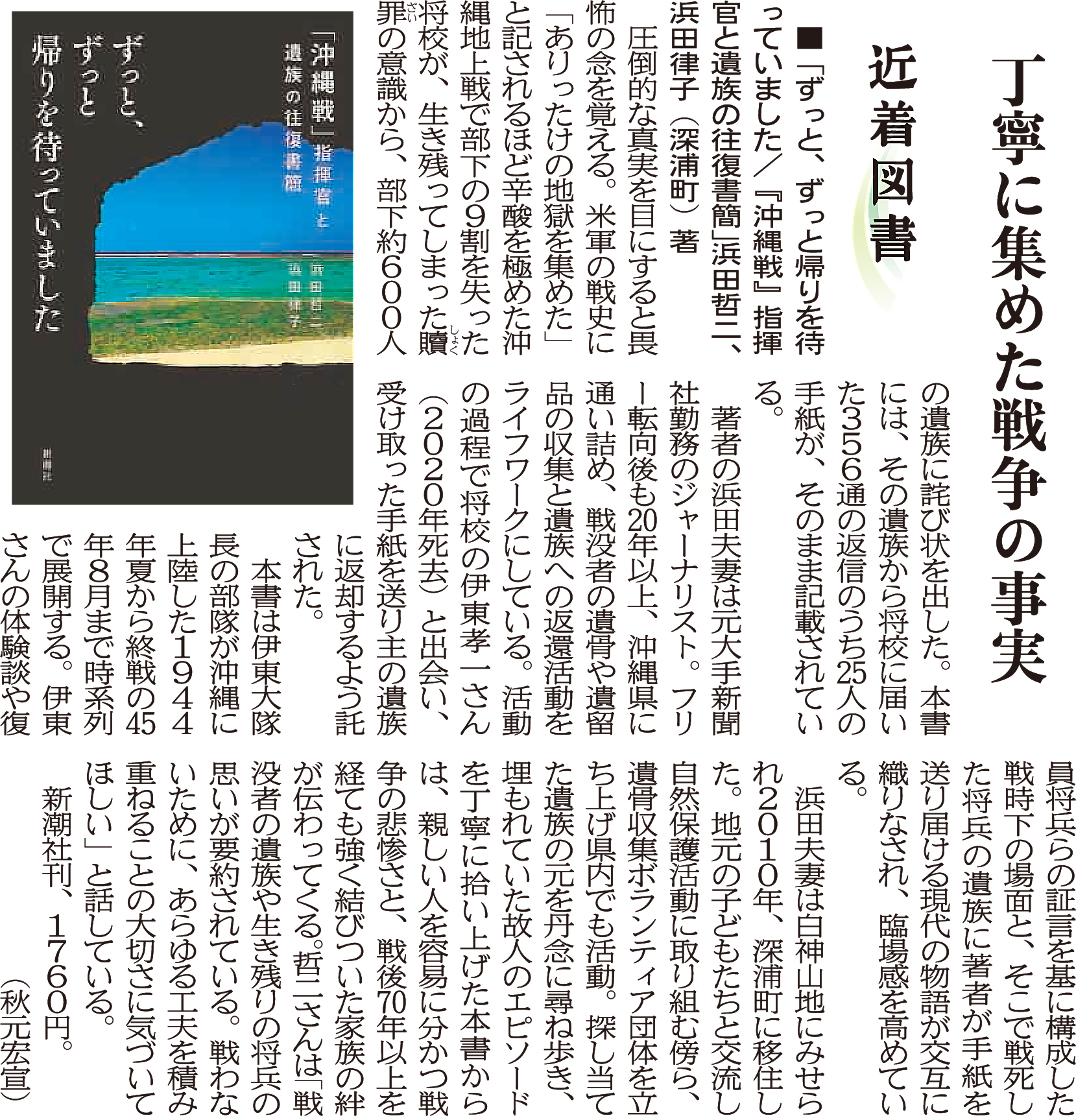

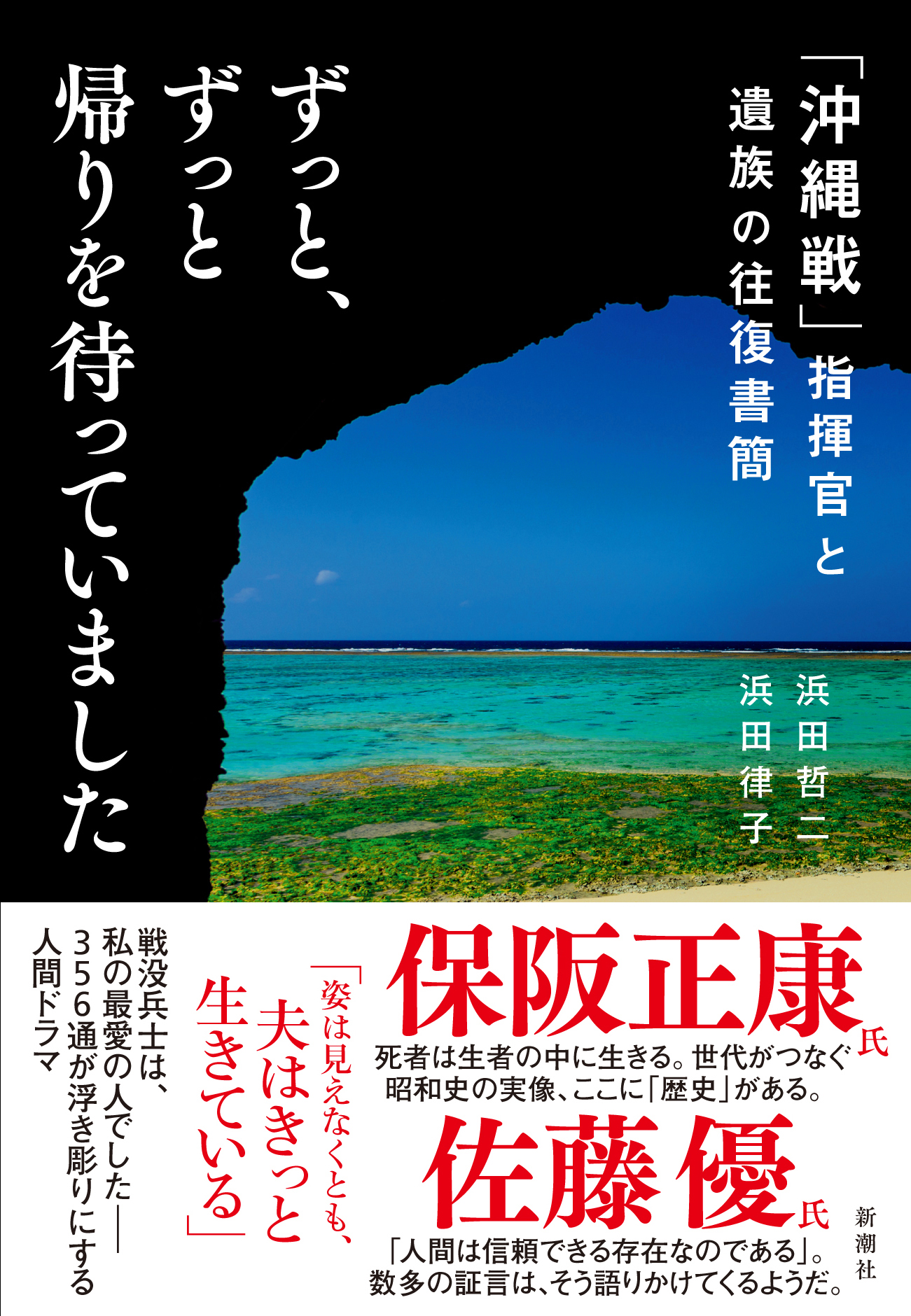

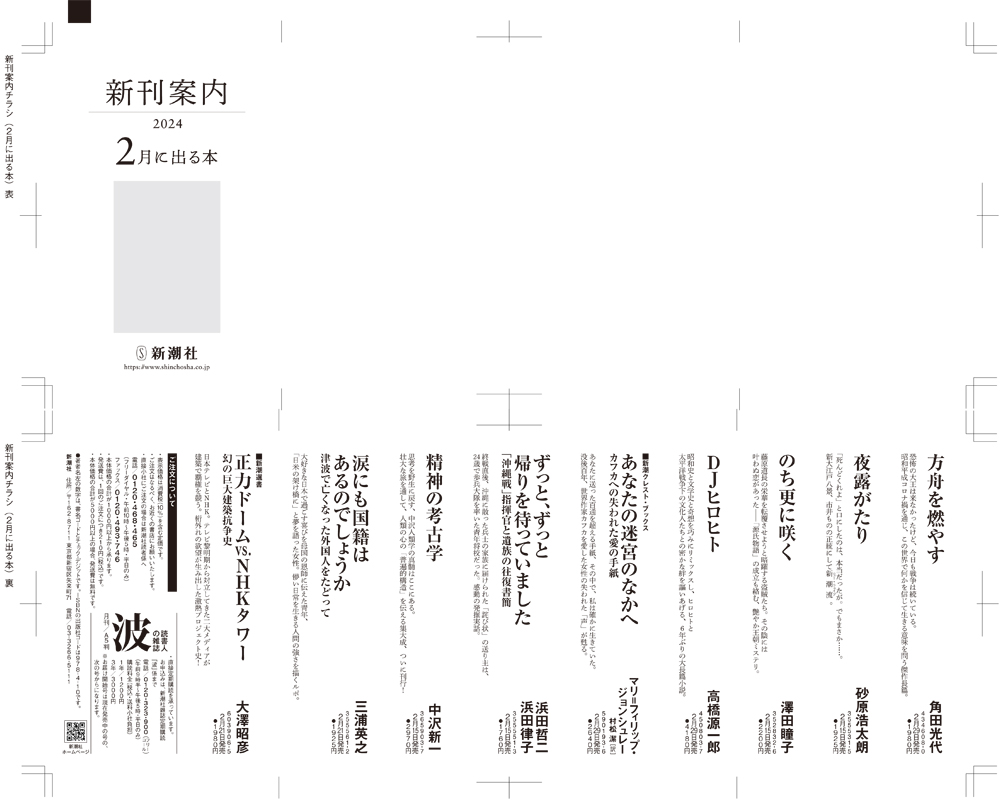

ジャーナリスト・浜田哲二と学生によるボランティア活動

青森県深浦町の小さな集落

サイト管理人のブログです。

ブログ一覧

2023.08.16 訳があって戦争関連の記事を未公開にしています

申し訳ないのですが、戦争関連の記事を未公開にしました。

少し時期を置いて、また公開する予定です。

ご理解を願います。

ヤフーニュースに切り抜き記事がでました

https://news.yahoo.co.jp/articles/4a709967b3065c37730d88cb3cde00191102b152

https://news.yahoo.co.jp/articles/5efad553bd9697291b02a9d25f0787bb2a9c9998

https://news.yahoo.co.jp/articles/98221867c5873d902d06548ecf913bfcd097fbcf