青森の社会人メンバー斉藤桃子です。

私たち「みらいを紡ぐボランティア」(以下みらボラ)は11月24日、青森県弘前市の「柴田学園大学短期大学部」(島内智秋・学長)で講演を行いました。市内に、幼稚園、高等学校、大学も点在している同学園の短大は、桜の名所として有名な弘前城の近くにあります。

講演を実施するきっかけは昨年、県内で活動されている弘前東ロータリークラブと交流したのが始まりでした。みらボラに興味を持たれた会員の大水達也さんが、沖縄で続ける遺骨収集の取り組みを、ぜひ青森県の方々へ紹介したいと声掛け下さったのです。そして、様々な形でご支援下さり、その一環として学園の加藤陽治・理事長への橋渡しをして戴きました。

青森出身の私からは、講演の内容を報告する前に同ロータリークラブから戴いたご厚志をお伝えいたします。数年前に実施したクラウドファンディング以来、金銭による援助を一切受け取らないで運営するみらボラは、どんな現場にも手弁当で駆けつけるので、毎回、資金不足でピーピーしています。

それが昨年11月、同クラブの例会で私たちが活動報告をしたときに、「青森で頑張る人や団体に贈るものなので役立ててほしい」と10万円のご寄付を申し出られました。固辞したのですが、「コロナ禍で、県内のイベントは次々と中止され、皆が憔悴しきっている。そんな折、戦争の記憶と記録を残すために行動をする若者らの姿に感動した。今後も継続して、県民を勇気づけてほしい」との熱き言葉と想いが込められていました。

ご厚意を踏みにじる訳にもいかず、ありがたく頂戴する事由をメンバー全員で確認。その用途として、遺骨収集の現場、ご遺族への手紙・遺留品返還の様子などを撮影できる動画カメラを購入することに決定。その内訳は、洞窟内で撮影するための防塵防水カメラと小型ハンディカムの計2台です。自分たちの手で動画を編集するためのソフトなども補完しました。

なぜ、動画の撮影に臨むのか、というと、これまで戦没者のご遺族から聞き取りをするたびに、「私の父が亡くなったのは、どんな場所ですか」、「叔父が戦っていた戦場が、今どうなっているのか知りたい」との訴えが。そのたび、地図や写真などを見せて口頭で説明していましたが、動画ならばより分かりやすくお伝え出来るのでは、と考えたのです。

そして、この一年、すべての現場へ動画カメラを持参。メンバー全員が素人ながらも、沖縄の洞窟内や北海道、山形県などのご遺族宅で撮影を始めました。ご奉仕だけでなく、事実を記録し、記憶を後世へ継承するのも大切な活動のひとつ。映像を自分たちの手で編集し、戦争を知らない世代へ発信したいと考えています。特にこれからの国を作っていく若者に向けて。

第一作目に完成したのは、約15分のシュート・ムービー。全員で撮影し、編集はおもに私が担当しました。これを最初に見て戴いたのは、北海道、山形などのご遺族でした。そして、満を持す形でブラッシュアップし、柴田学園での講演で披露します。ナレーションも試行錯誤しながら、私が吹き込みました。 新型コロナウイルスの感染対策で、メンバー全員がPCR検査の陰性を確認した後、演台へ。

おっと、私の役割はここまで。講演の内容は、後藤麻莉亜が報告いたします。

東京の社会人メンバー 後藤麻莉亜です。

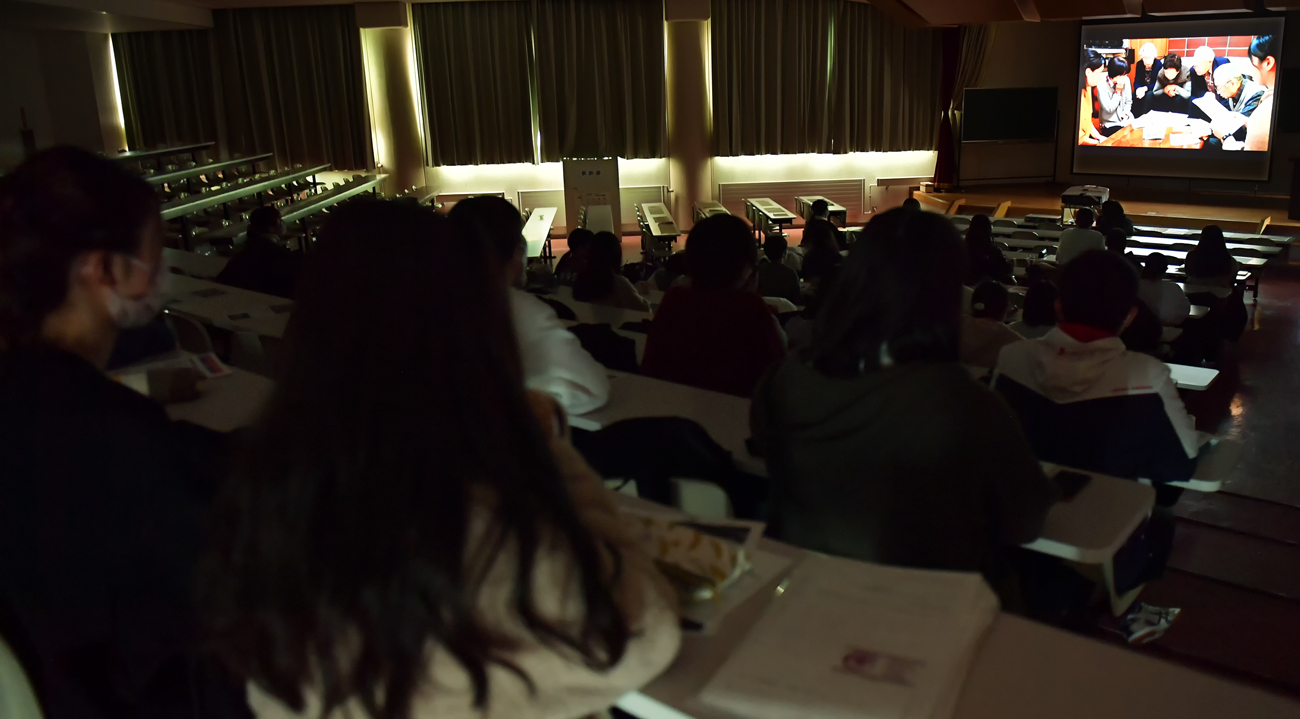

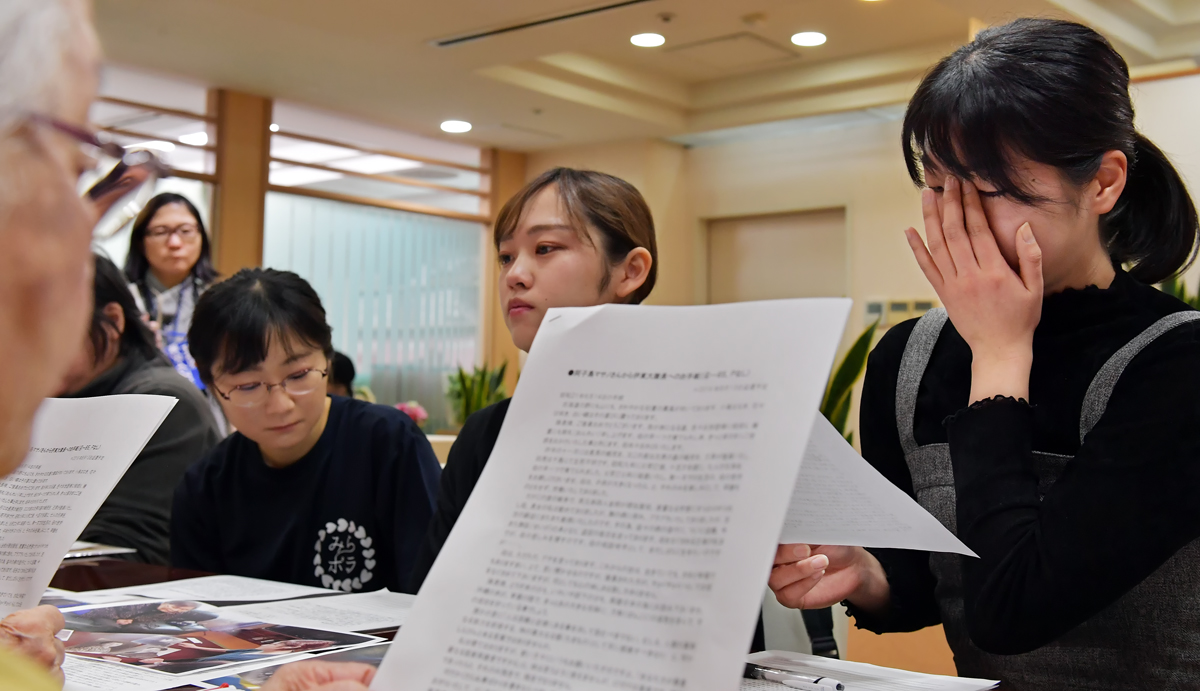

講演は、同短大保育科の二年生を対象に行いました。午後一番の講義だったため、お昼休みを利用して、大講堂の一角に、用意した大量の遺留品を並べます。すると、講堂でお弁当を食べていた学生から、「あれ何だろう」「なんか見たことある」とささやきあう声が聞こえてきました。興味を持ってもらえるか心配だったので、少し安心しました。

そして、高木の司会進行で、講演が開始。およそ60名の受講生のほとんどが女子で、男子は2名しかいませんでした。講堂には、大水さんや加藤理事長、島内智秋学長をはじめ、新聞記者さんらの姿もあり、久しぶりの講演だった私には、緊張の幕開けとなりました。

まず最初は、今回初めて披露する動画の紹介です。今春、私たちが見つけた8人の遺骨を発掘する様子や、DNA鑑定で判明した遺族の元へ、戦没者の遺骨が返還される場面、掘り出した遺留品に刻まれた名前から遺族を探る模様など、盛りだくさんの内容です。暗闇を透かして窺ったところ、真剣に見てくれているのが伝わってきました。

-

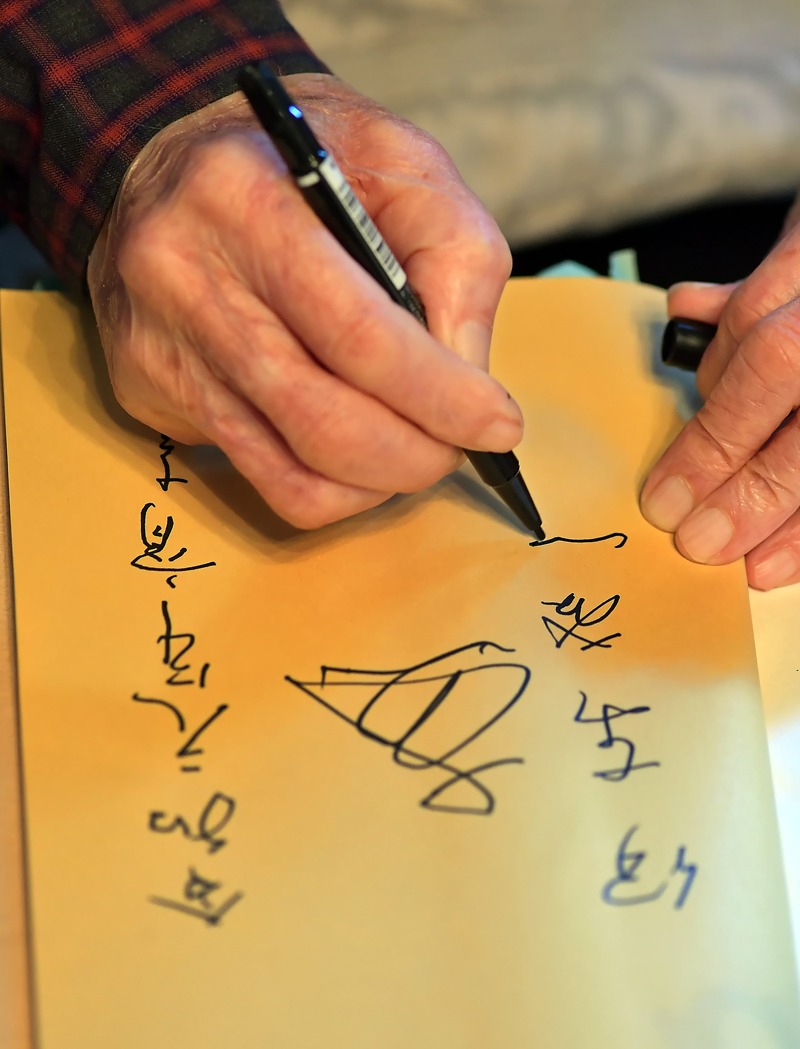

続くスライドショーでは、斉藤と二人で読み手を担当しました。終戦間もなく、部隊の大隊長と遺族がやりとりした手紙や、現代の遺族の言葉など、戦争で愛する家族を失い、戦後を生き抜いてきた市井の人たちの想いが詰まった内容です。

手紙の朗読を担当したので、学生の反応を見ることができず、飽きていないかな、と心配でした。が、講演後に大水さんから「涙を流している学生がいましたよ」と教えてもらい、遺族や生き残った大隊長らの想いが少しでも伝わったのだ、と思うと嬉しかったです。

最後は、壕から出てきた遺留品や、遺族の手紙、戦没者の写真などの展示を見てもらいながら質疑応答の時間です。学生から「これは何ですか?」と次つぎと質問が。特に、大豆やカンパンなどが炭になったり、ビール瓶や薬瓶などが火炎放射の熱で溶けたり、身近なものや見たことがあるものが、戦火によって変容してしまった姿にとても驚いている様子でした。

一方、リップなどの化粧品、女の子の顔が描かれた小物など、当時女性が所持していたであろう物や、保育科の学生らしく、戦意高揚のために兵隊さんの模様がついた子供用の茶碗に対しても興味を持っているようでした。

また、展示の一角に、壕から出たガラスや、琉球ガラスの廃ガラスで作ったアクセサリーを置いていたのですが、やはり女子学生が多いためか興味津々。作った経緯やご遺族に渡した時の様子を話すと、みんな真剣に聞いていました。中には、「修学旅行で沖縄に行った時のことを思い出した」と話す学生もいました。

手紙の展示している周辺では、「何て書いてあるのか読めないね」「こう書いてあるんじゃない?」と内容を、みんなで推測して読んでいるのが印象的でした。写真を眺めている学生に、「皆と同じぐらいの年齢だったんだよ」と伝えると「年上だと思った」と驚いた様子。

確かに、写真の戦没者は凛々しい表情が多く、大人っぽく見えます。写真に滲み出る、戦没者が背負ってきたものや覚悟―。国のために戦うよう命令され、大切な家族を守るために戦地へ赴く心のうちは、どれほどまでに辛く重たいものだったのでしょう。それを自分と同年代の男の子が当時は背負わされていたと想像すると、虚しい思いで、いたたまれなくなります。その家族の手紙を読むだけで、涙を堪えるのが精一杯です。

今回の講演は、こうした悲しい事実が過去にあったことを、若い世代に伝えられる貴重な機会となりました。講演を開いてくださった柴田学園大学短期大学部と、聴講してくれた皆さま、橋渡しをしてくださいました弘前東ロータリークラブの皆さま、本当にありがとうございました。

- 2021年遺骨収集活動 歩兵第32連隊の兵士が奇跡の帰還

-

https://www.otv.co.jp/newstxt/index.cgi?mode=detail&code=00002436

↑ 沖縄テレビの松本記者さんらが制作したニュース動画

長らくご無沙汰してしまい、申し訳ございません。種々の事情で、ホームページの更新を見送っていました。ここで書くと、弊害がある内容も含まれているので、あえて公表は致しません。ただ、氏名やプライバシーを晒して活動する難しさをここ最近、強く感じています。ネット社会にはついて行けないかもなぁ、と相方と諦念に至っています。

高木記者が書いた北海道新聞の記事 ↓

https://www.hokkaido-np.co.jp/article/533191

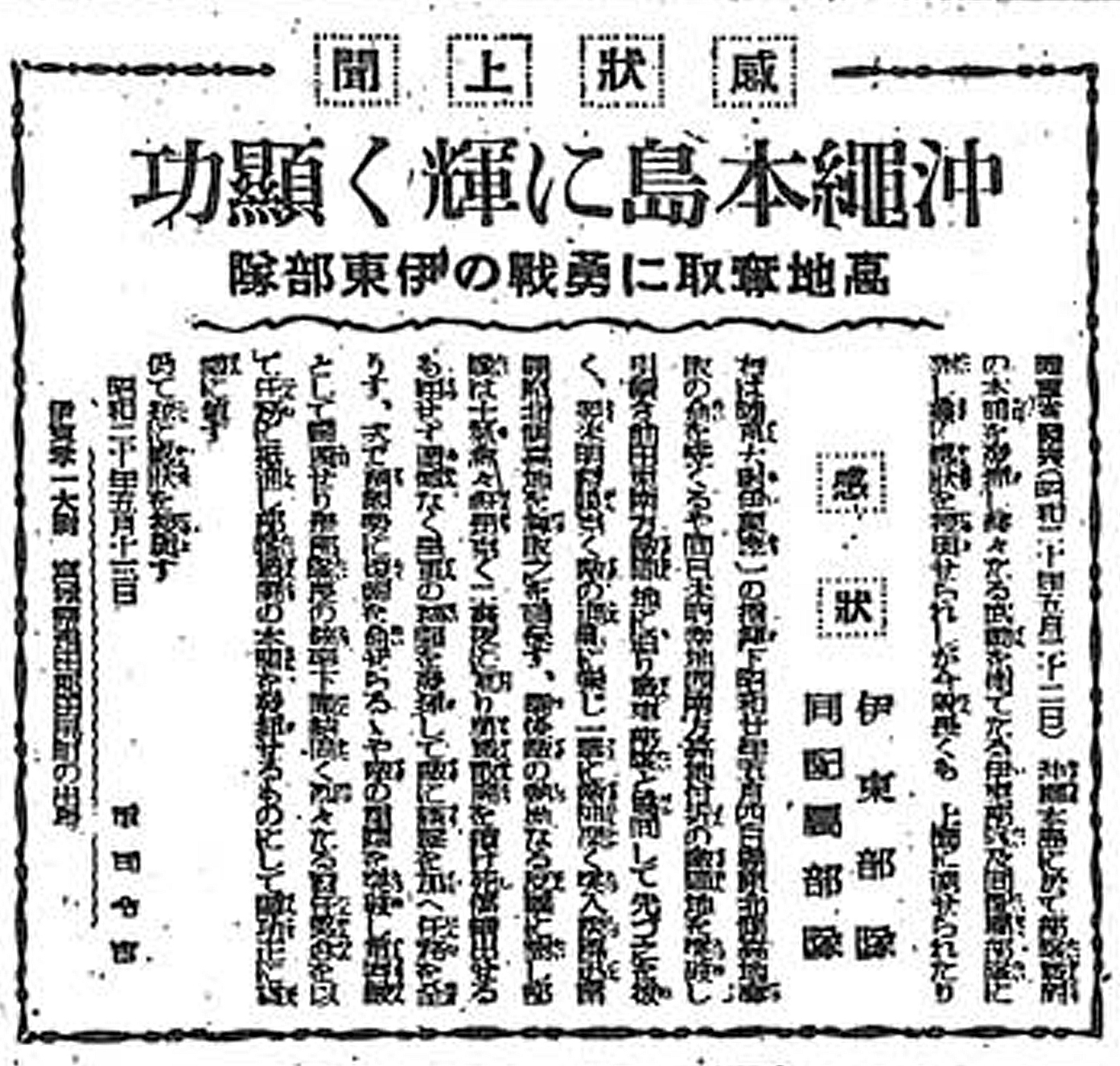

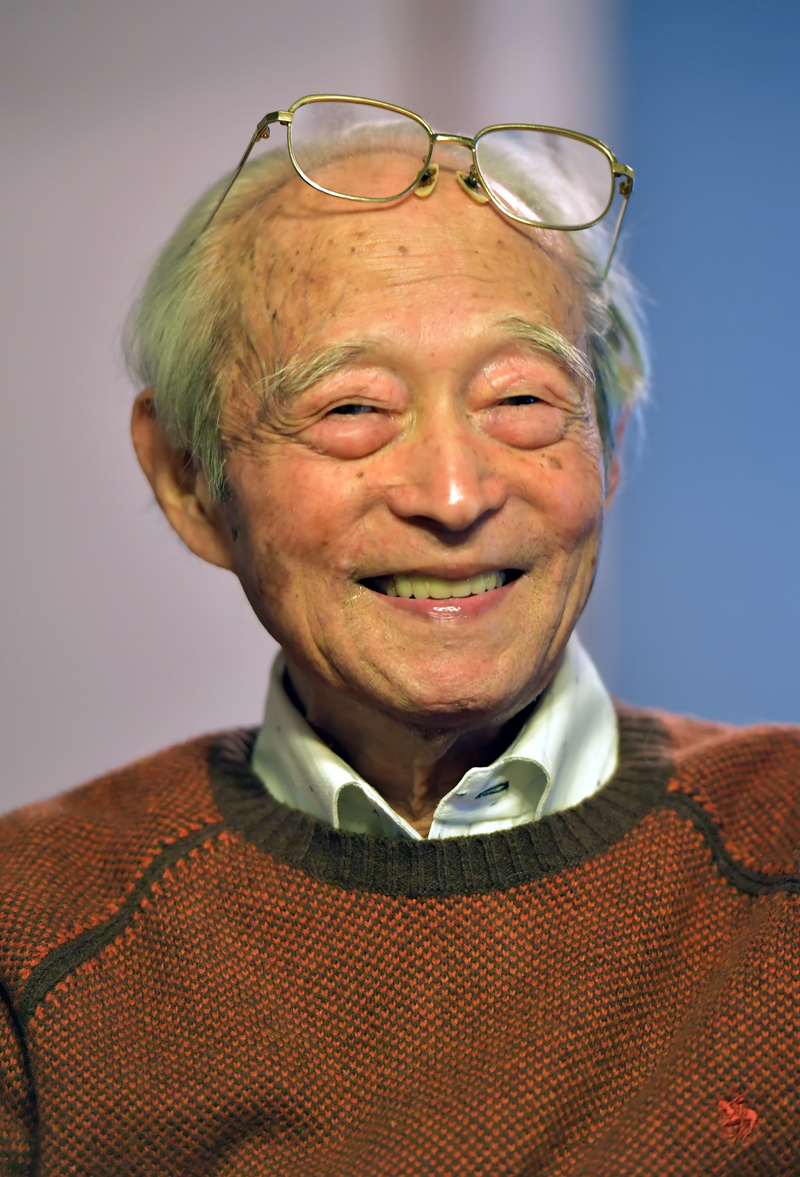

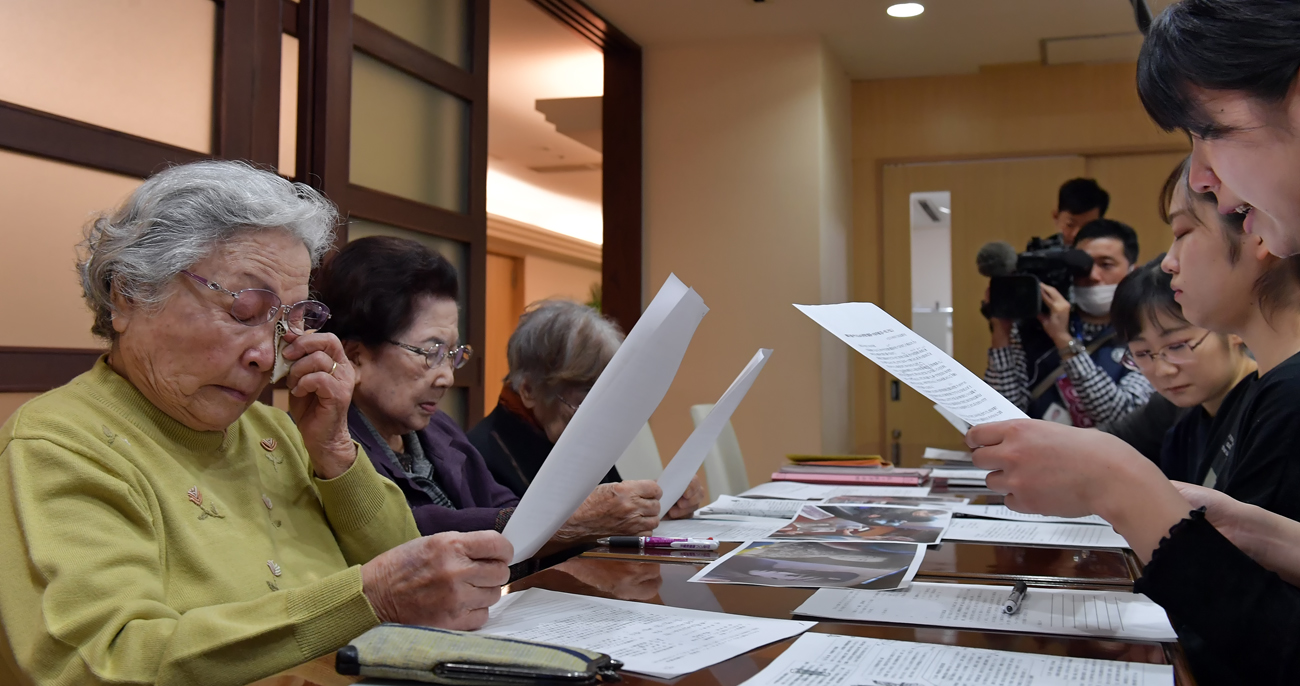

さて、水面下で長らくサポートしてきた活動の成果がようやく陽の目を見ました。沖縄守備隊だった第24師団歩兵第32連隊の伊東孝一・大隊長の部下の遺骨が、北海道の遺族のもとへ帰還できたのです。戦没者と遺族である妹さん(92)のDNAが一致して。2014年に同連隊の兵士の認識票を発見して以来、足掛け7年かけて辿り着いた奇跡です。

産経新聞の記事 ↓

https://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/210415/lif21041507500006-n1.html

沖縄タイムスの記事 ↓

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/738249

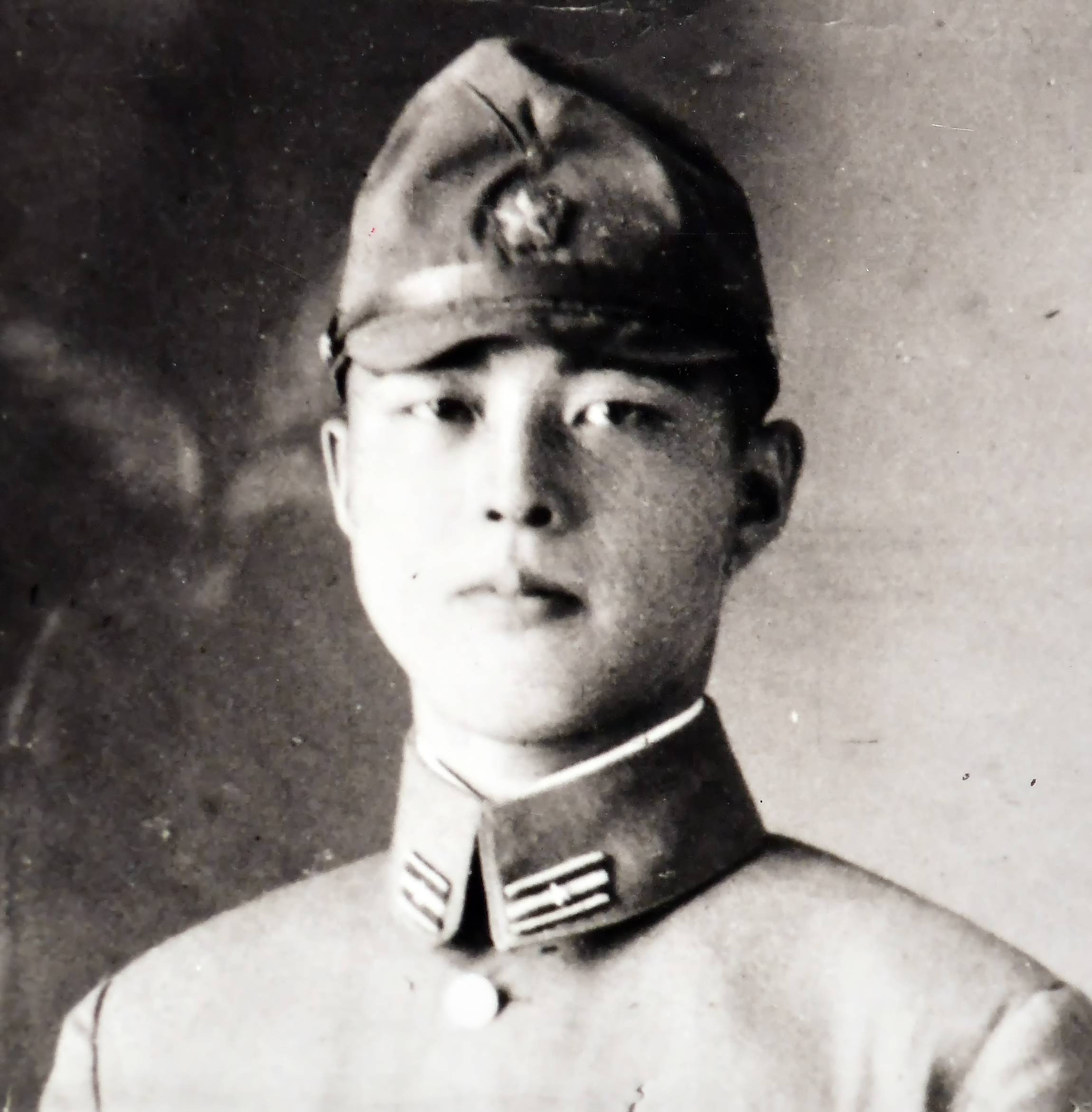

故郷へお帰り戴けたのは、第一大隊の第三中隊に所属された金岩外吉さん。1945年6月17日、沖縄本島南部の糸満市で亡くなった、と大隊長が残された記録などに記されています。北海道安平村(現安平町)出身で、戦没当時21歳、階級は上等兵でした。12人兄弟の8番目で、3歳上の兄も満州で戦死されています。

金岩さんのご遺骨を発見し、発掘できたのは2019年の1月から3月の活動でした。糸満市照屋にある同部隊などが構築した陣地壕の入り口に、土砂と戦後捨てられたごみの下に埋もれていたのです。水が浸透しやすい土質で長年、放置されたせいか、少し力を加えると簡単に折れてしまうほど、骨は脆くなった状態。ただ、足の一部を除いてほぼ全身の部位が揃っていました。

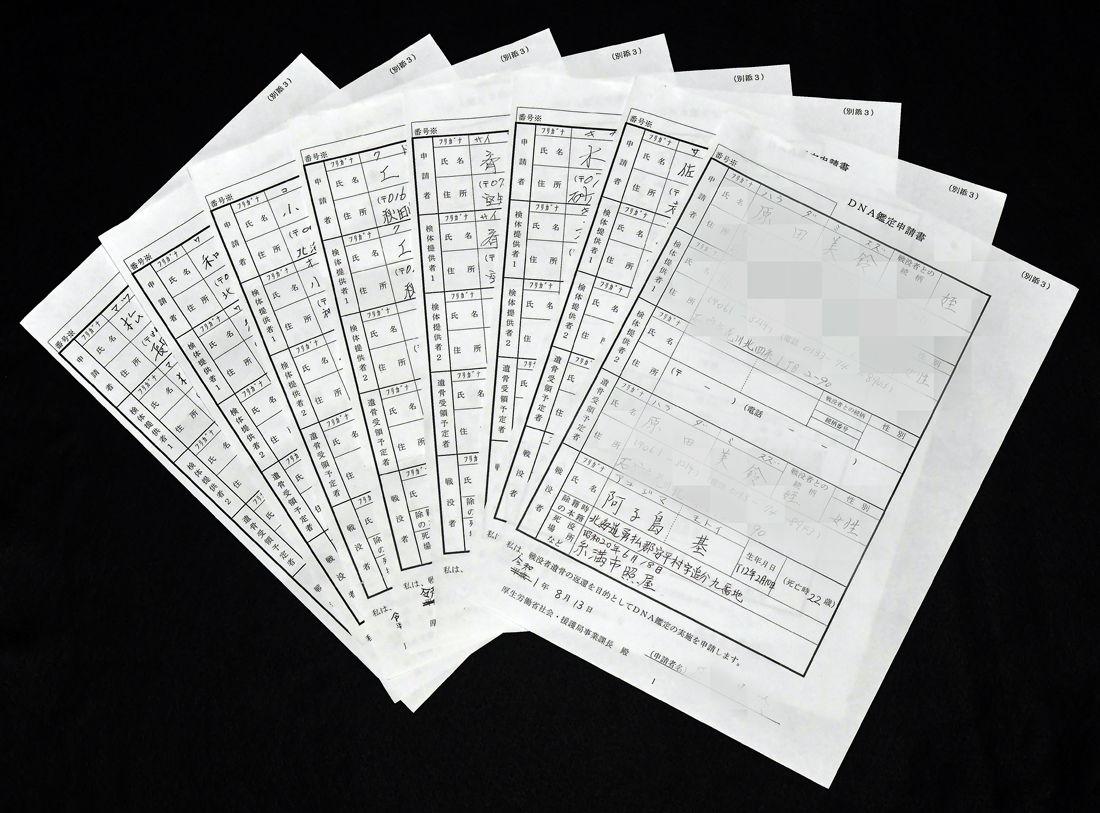

「少し劣化が心配だけど、これはDNAが抽出できるかも・・」と、期待を込める相方。遺骨収集情報センター(沖縄県)へ仮納骨し、厚生労働省へ戦没者の身元を特定してくれるよう、依頼しました。終戦直後にご遺族とやり取りされたお手紙を託して下さっただけでなく、「自分たちが出来なくなってしまった部下の遺骨収容に心から感謝する」と活動を労って下さる伊東大隊長に報いるためにも。

そこからが長い道のりでした。これまでの経験上、遺骨を預けただけでは、国は親身になって遺族探しをしてくれるように感じなかったからです。厚労省がプレスリリースをしたり、ホームページなどで呼びかけていますが、私たちが手紙返還でお訪ねしたご遺族たちは、そんな事情に全く気付いていません。再訪して「DNA鑑定をやってみませんか」と説明すると、ようやく内容を理解される方がほとんどでした。

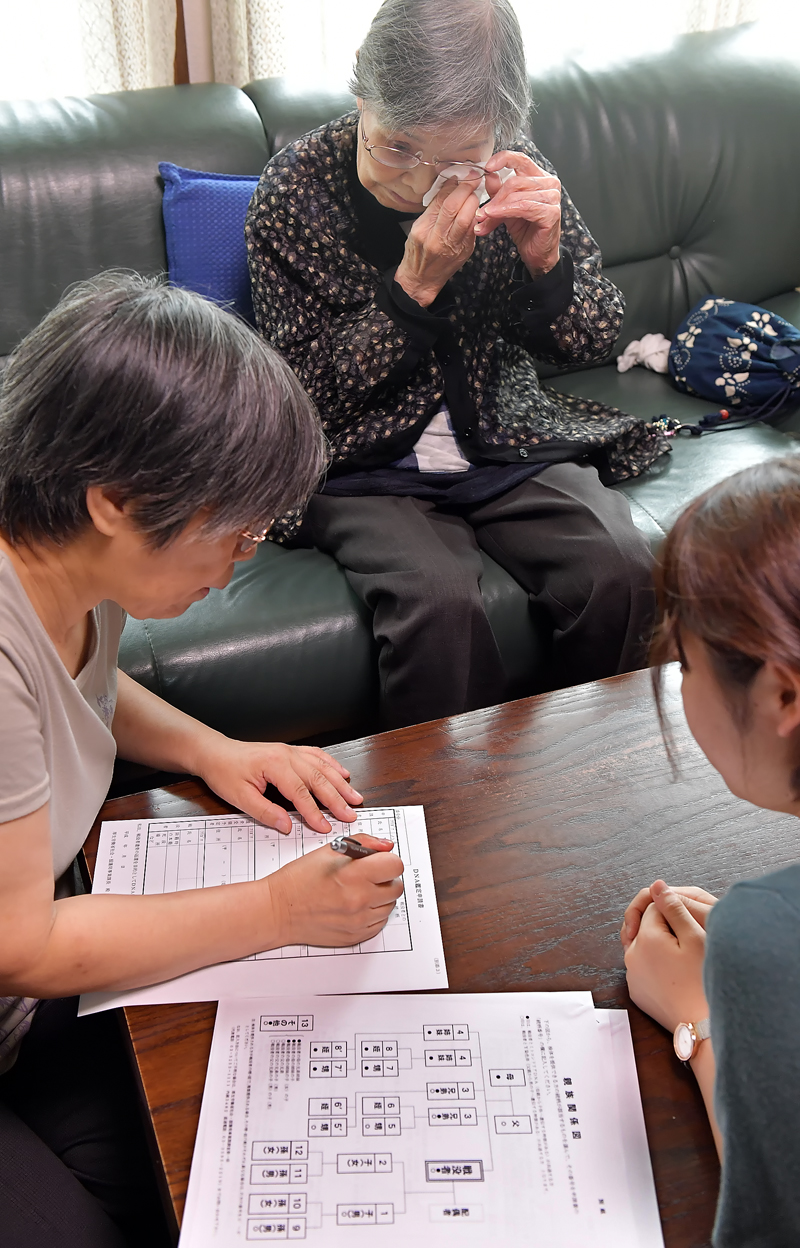

それでも粘り強く、ご遺族探しを続けました。この地区で戦没している同隊所属の兵士は約40名。学生時代から活動を継続してくれている若者たちと一緒に、北海道や秋田、長野などのご遺族を一軒ずつお訪ねしたのです。そこで、ご遺骨の発見状況、当時の記録、大隊長たちの証言、鑑定の手続きなどを細かく、丁寧に説明しました。そして8軒のご遺族からの要望を受けて、国へ申請できたのです。半年近く費やしながら。

でもここから先も、遅々として進行しません。発見された遺骨が戦没者であるかの鑑定、沖縄県での出土数の統計を取る作業、新型コロナウイルス騒ぎによる研究機関の運営障害‥、様々な理由を述べながら、国は成果を伝えて来ませんでした。が、仮納骨から2年にならんとする2021年1月末、厚労省の担当者から、「遺骨のDNAが北海道のご遺族のものと一致し、身元が判明しました」との連絡。

涙がブワッと吹き出しました。いきなり開けたように感じた視界に、狂乱して喜ぶ相方の姿が。思わず吹き出しましたが、嬉しさと感動の涙は止まりません。間髪を置かず、頑張ってくれた若者たちへこの一報を伝えると、全員が電話口で号泣。心境を伝えてくる声が、もう言葉になっていません。これまで積み重ねてきた活動の大変さを噛み締めるような歓喜の瞬間でした。

そして迎えた2021年4月14日、北海道新聞の記者となった高木乃梨子、メンバーの後藤麻莉亜と一緒に金岩外吉さんのご遺族宅へ。二人の甥御さんとその奥さまが出迎えて下さいました。2年前の夏、外吉さんの父・理左エ門さんが、伊東大隊長へ宛てたお手紙を返還していたので、快く受け入れて下さいました。甥御さんである兄(74)と奥さま、弟(72)さんも、一度も対面したことのない叔父の帰り待っています。

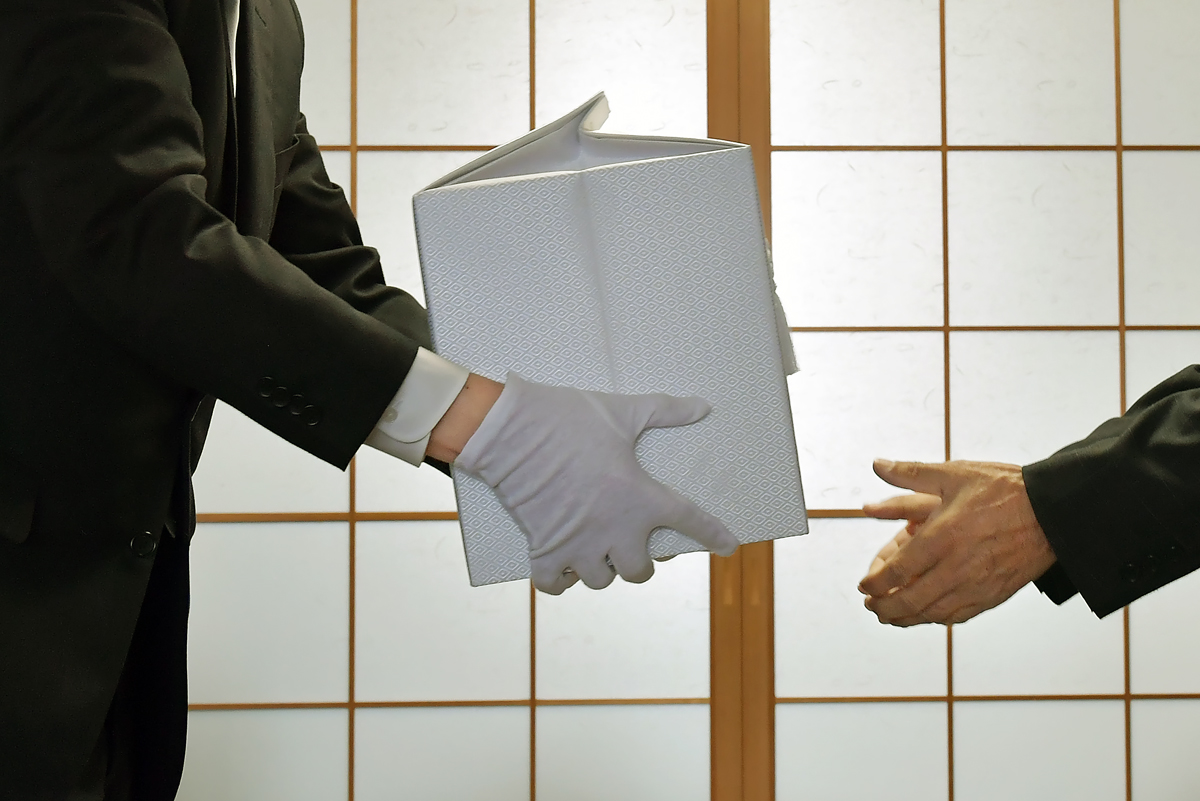

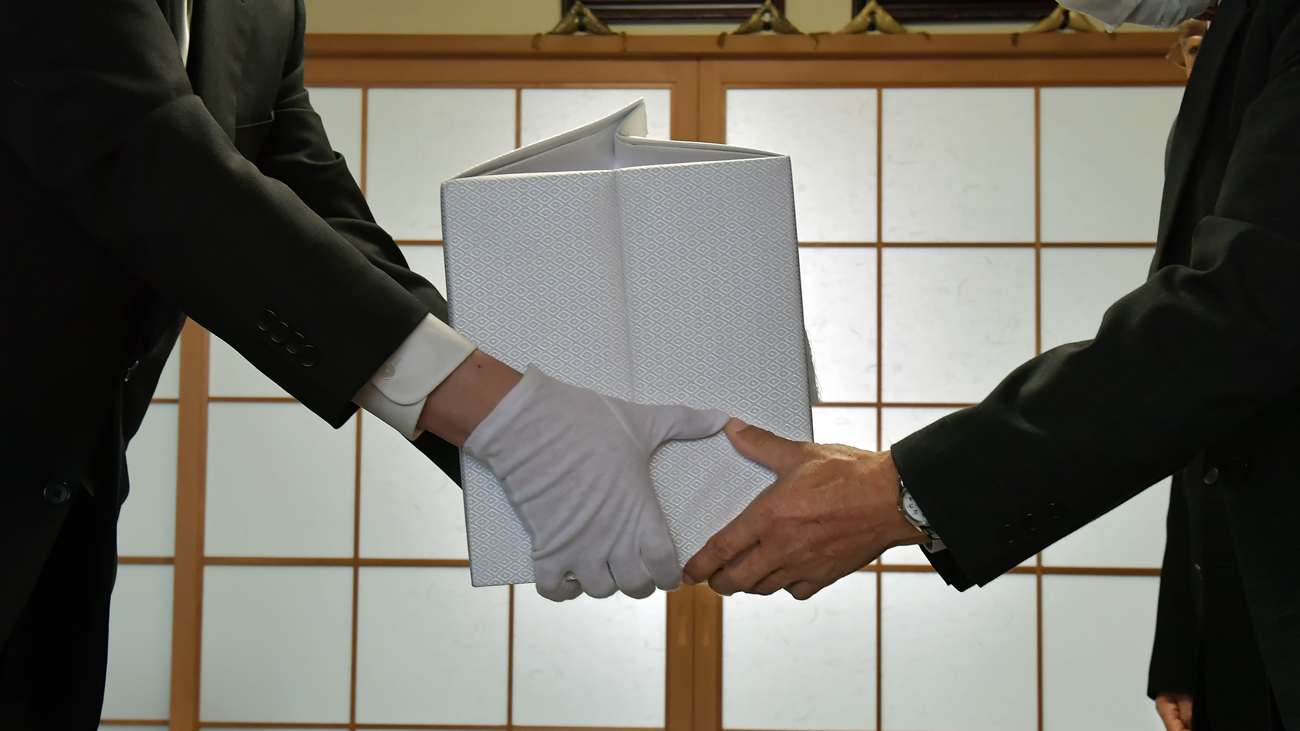

庭や軒下に、まだ雪が残る北国の春。北海道で最も雪深いとされる空知地方の自宅へ、外吉さんは帰って来られました。北海道庁の職員が、遺族を代表する弟さんへ「金岩外吉伍長」と記された真っ白な骨箱を手渡します。そして、「あの過酷な沖縄戦で、祖国を想いご家族の身を案じながら戦死した金岩外吉さんのご遺骨がただいまお帰りになられました」と鈴木直道知事からの追悼の言葉。同席した若者たちからすすり泣きがこぼれます。

新型コロナ禍のなかで三密を避けるために、国や道からの「遺骨伝達式」はわずか30分ほどで終了しました。戦死されて2階級特進されて帰って来られた外吉さんの遺骨を前に、ご遺族も感慨深そうです。そして、「まさか帰って来れるとは思わなかったので、戸惑いと嬉しさが入り交じった気持だ。戦没者の妹とその家族へ報告した後、叔父は両親や兄弟が眠る墓へ一緒に入れて供養する。遺骨を発見し、身元を判明に繋げて下さった方々に心よりの感謝とお礼を申し上げる」と深々と頭を下げられます。

外吉さんの遺影の前に安置されたご遺骨に手を合わせた後藤が、泣きじゃくりながら外吉さんへ話しかけます。「あの陽の光が届かない壕の中で70数年間もいらっしゃって、どんなに怖かっただろうか、辛かっただろうか・・。でも、ご家族の元へ帰ることが出来てよかったです。お疲れさまでした」。高木も取材終了後にご霊前へ座り、「故郷の北海道で、ご両親とゆっくり過ごしてください」と目じりを抑えました。

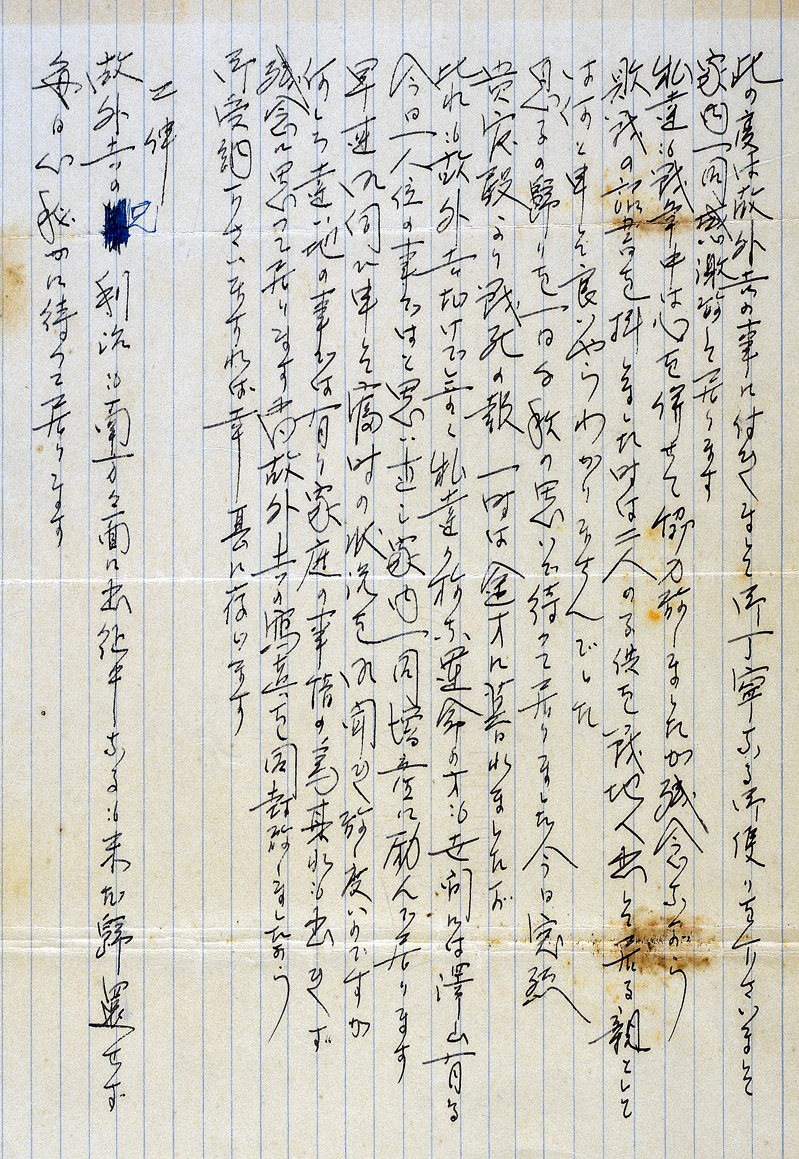

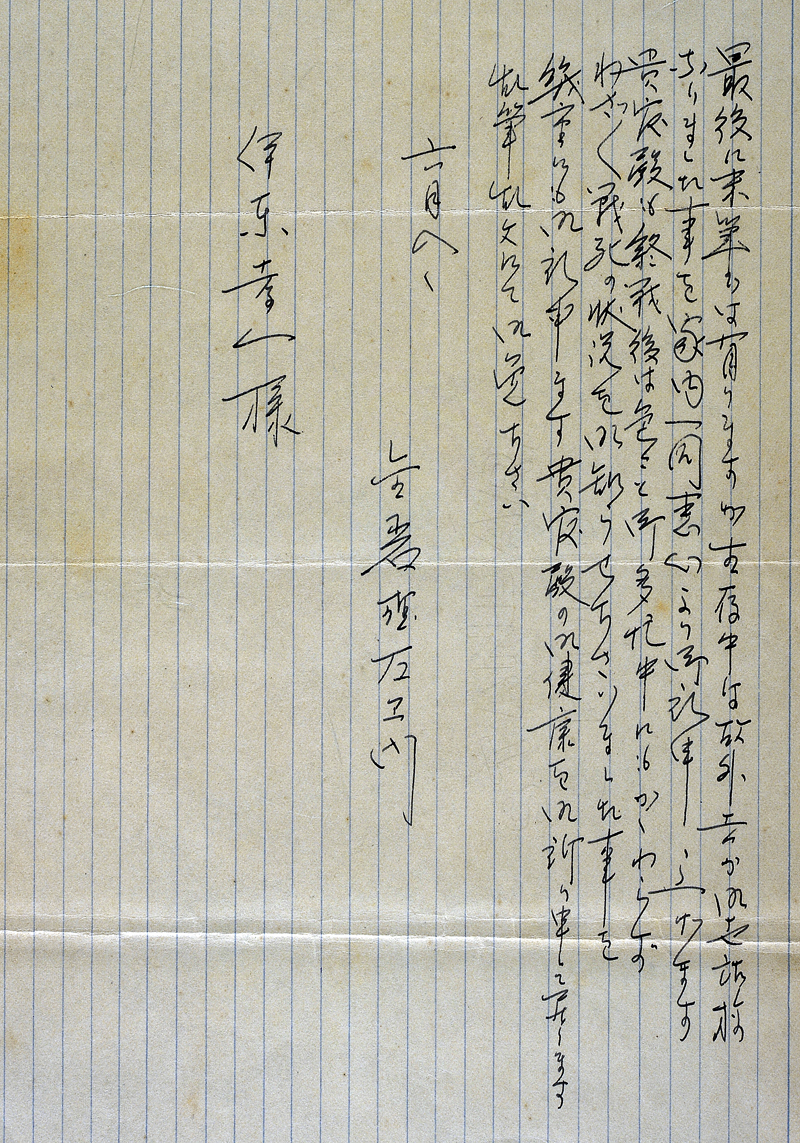

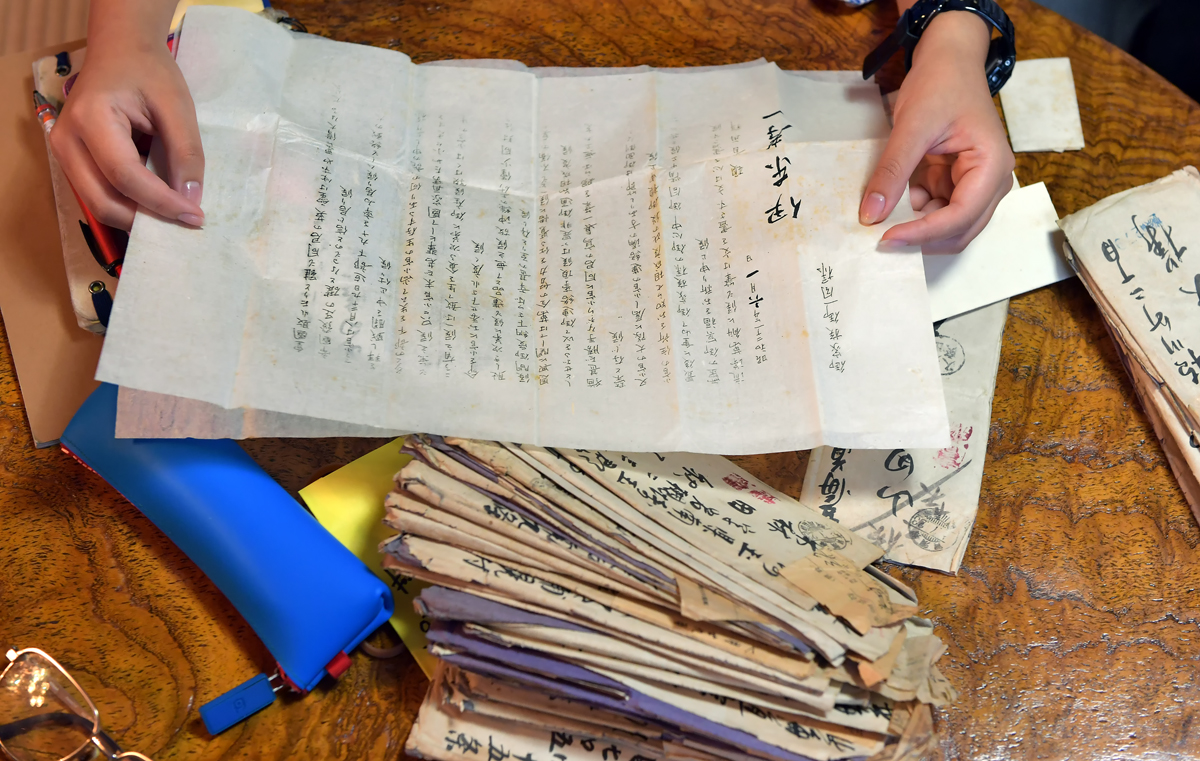

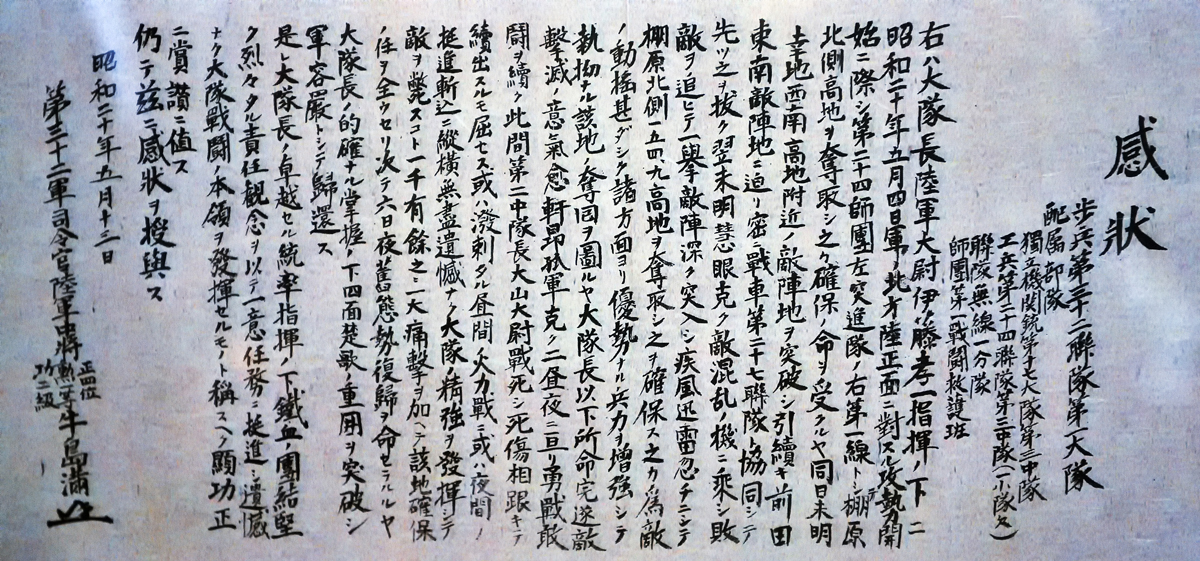

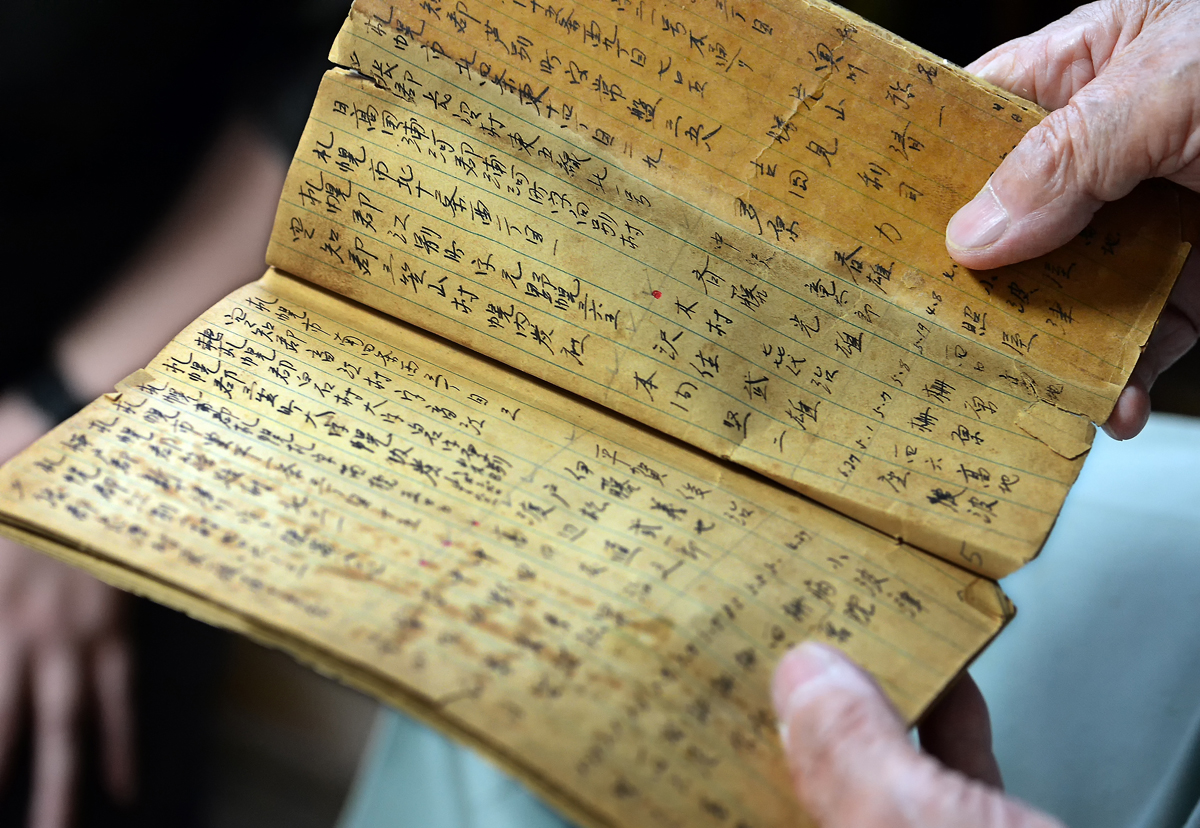

外吉さんの父・理左エ門さんが1946年6月8日、伊東大隊長へ宛てた手紙です。

「このたびは、故外吉の事につきまして、ご丁寧なるお便りを下さいまして、家内一同、感激いたしております。私達も戦争中は、心を併せて協力いたしましたが、残念ながら敗戦の詔書を拝しました時は、二人の子供を戦地へ出している親としては、何と申して良いやらわかりませんでした。息子の帰りを、一日千秋の思いで待っておりました今日、突然貴官殿より戦死の報。一時は途方に暮れましたが、『これも故外吉だけでなく、私達の様な運命の方も世間には沢山ある、今は一人位の事では』と思い直し、家内一同増産に励んでおります。故外吉の兄・利次も、南方方面に出征中なるも、未だ帰還せず。毎日、心秘かに待っております。最後に、末筆ではありますが、生存中は故外吉がお世話様になりました事を、家内一同、衷心より御礼申し上げます。=以下略」

二人の息子を失った父親の慟哭があふれ出すような内容です。軍国の父ながら、敗戦国の悲哀を心に刻み、国家再建の増産に励む姿が目に浮かびます。こうした356通の手紙をご遺族のもとへ届けながら、その方々のご遺骨を探して、毎年、沖縄へ通い続けています。伊東大隊長が率いられた部隊の兵士が戦った軌跡を追いながら、沖縄の山野で掘り出したご遺骨も増えてきました。

去年は1柱、今年は8柱の方に陽の目を浴びて戴けました。その方々の身元特定とご遺族探しも開始しています。部隊の8割が北海道出身者で占められた32連隊の第一大隊。その戦没者とご遺族、生き残りの兵士へご奉仕する活動はまだまだ続けます。大学時代の4年間、一生懸命がんばってくれた高木さんが道新へ入社し、昨春から、熱心に戦争取材を取り組んでいます。それも応援しつつ今年も、北海道を行脚するつもりです。

引き続き皆さまも応援して下さい。

- 2020遺骨収集活動 歩兵第32連隊の伊東孝一・元大隊長が逝去されました

-

とても悲しい知らせです。

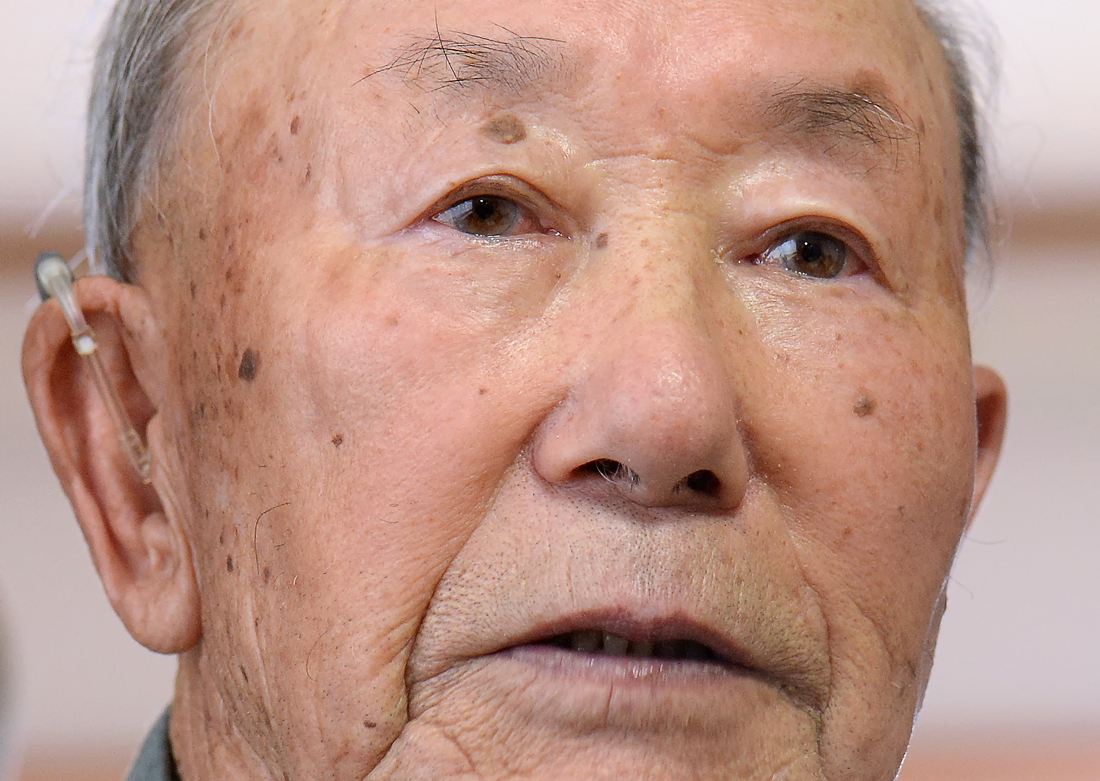

沖縄守備隊だった第24師団歩兵第32連隊の伊東孝一・元大隊長が今年2月19日、ご自宅にて逝去されました。享年99歳。ご家族の話では老衰だったそうで、同月28日に身内だけで密葬した、と知らされました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、供花並びに香料などは一切辞退されています。そして、新型コロナウィルスの猛威もあり、ご自宅への訪問も固辞されています。

最後にお会いしたのが昨年6月、その前年から取材を申し込まれていた大阪の読売テレビの記者さんたちに同行した時でした。所用で出かけた都内で転倒されて以降、めまいが続くのと足元が安定しないので、寝たり起きたりだ、とうな垂れます。百歳近くになられても、矍鑠と行動されていた姿から想像ができないほど弱られていました。

それでも、マスコミとの約束を果たすために無理を押して場を設けて下さったのです。事前に電話で同席することを知らせると、「ん、浜田夫婦も来るのか。こんな姿を晒したくないのになぁ。でも仕方ない、か・・」と受け入れて下さいました。当方も、大隊長ご夫妻へ負担を掛けてはいけないと、面会の回数も最小限にしていましたので、約半年ぶりにお目に掛かれるのが嬉しかったのです。

閑静な住宅街にあるご自宅は、高齢のご夫婦の暮らしとは思えないほど片付けと清掃が行き届いています。いつ伺っても、和風に設えた庭の手入れも完璧です。その縁側に面した客間のすぐ脇にベットを置き、そこで寝起きされながらの日々。同じく九十歳を越えられた奥様との二人暮らしなので、何かあってはと心配になりました。が、「娘が近くに住んでいるので緊急時には駆けつけてくれるんだ」と、普段より深くソファーに腰かけて呟かれます。心なしか声にも張りがありません。

しかし、記者のインタビューが始まると、いつものように熱く語り始めます。身ぶり手ぶりを交えながらの口調は、70数年前の往時が思い起こされるようです。何度聞いても、話の内容に齟齬はなく、日時や場所、部下の名前も正確に答えて下さいます。百歳近くになっても、その頭脳に衰えを感じません。質問者を射貫くように見据える眼光の鋭さは、ベテランの記者たちをも怯ませているように感じます。

大隊長とのインタビューで、アジア・太平洋戦争に関してこちらの不勉強が露呈すると、厳しい問い返しがくることもありました。いい加減な返答や質問は許されない雰囲気。お会いするたび緊張し、背筋を伸ばさざるを得ないのです。それほどの迫力でした。最初に取材を申し入れた時、私が朝日新聞社に勤めていたこともあって、「自衛隊の憲法上の扱いと存在の是非」「渡嘉敷島での集団自決の件」などの質問がありました。

自衛隊とは、カンボジア、ザイールなどへの派遣に同行したこともあり、現場で感じた感想を交えながらのシドロモドロな答えに理解を示して下さったようです。集団自決の件は、そこで家族に手を掛けた生き残りの方を取材していましたので、これも納得して戴けました。でも正直申すと、心の内をえぐられるような内容に冷や汗もの。知り合った当初も、笑う姿をほとんど拝見できませんでした。集合写真で無理な笑顔を作って下さることがあっても。

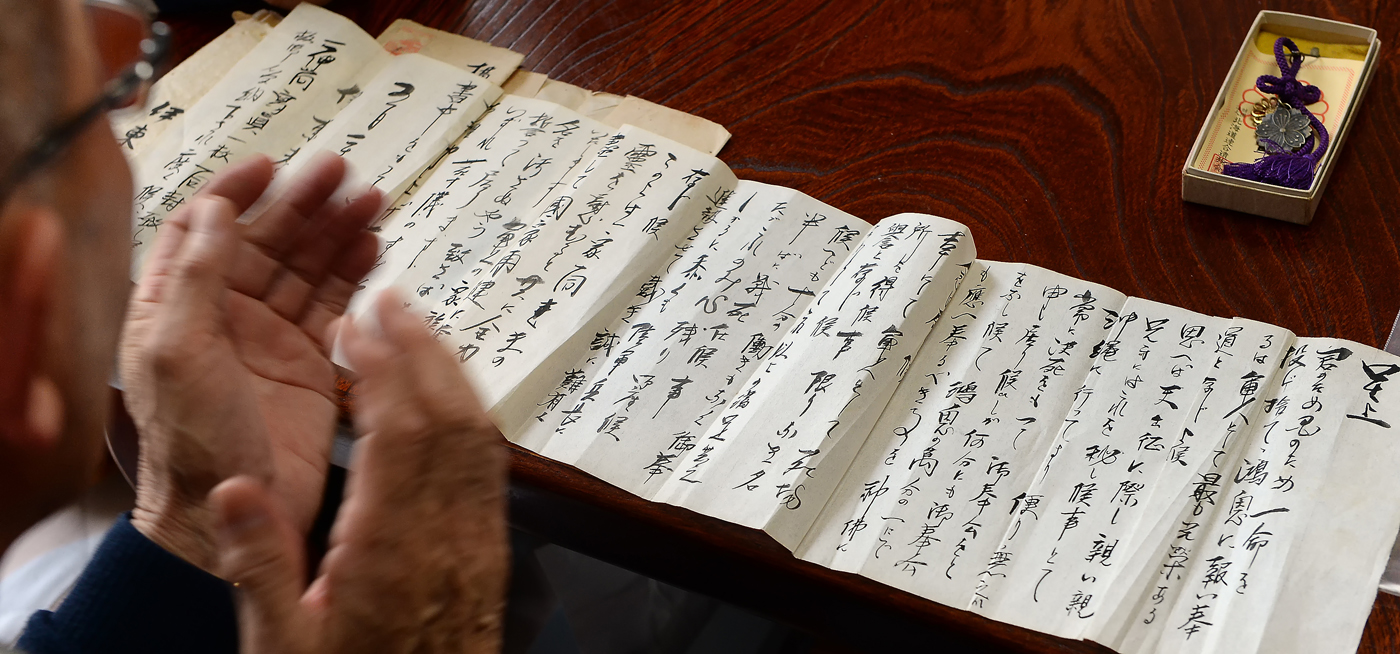

対面から半年後、沖縄で戦没した部下のご遺族から届いた356通のお手紙をお預かりして、世に出してほしいとの依頼を受けました。そのきっかけは、大隊長が認めた戦記「沖縄陸戦の命運」に綴られていた、「戦没した部下の遺族600人へ手紙を書いた」との記述。これが気になって、所用で廊下へ出られた時に追いかけて、立ち話のように、「返信が来ませんでしたか」とあててみたのです。

この問いかけに、「何で知っているんだ。誰にも話していないのに・・」と驚いた表情。「実は来ているんだ。それも箱一杯分・・」。立ち尽くしたまま、遠い目で呟かれます。「この手紙は私の心の傷。一生背負い続けなければならない重責なんだ。ゆえに、元軍人だった父、妻や子にも話していない。ましてや生き残った部下たちにも伝える事は出来なかった。同じ苦しみを味わわせたくないからなぁ」

これ以上、詰問するかのごとき会話は続けられません。居間には学生や記者もいましたので、後日、お手紙を差し上げて、返信を拝見させて戴けないか、とお願いしました。約3か月後の夏、終戦の日が近くなった頃に返事が届き、便箋代わりの原稿用紙10枚に大隊長の想いと、手紙を託して下さる意思が綴られていました。「戦争をゲームのように捉えられている昨今、人の殺し合いがどれだけ悲惨で残酷なものかという真実を伝えてほしい」との言葉と共に。

そして、「この手紙には当時の国や軍、そして私の事が様々な想いと視点で書き連ねられてある。礼賛するものもあれば、強く批判したものも。そうした内容の良いも悪いもすべて伝えてほしい。手紙に綴られた戦争犠牲者の真実を伝えてほしいのだ。一方的な内容だけを選ぶのならば、君たちには託したくない」との願望も込められて。手紙を持つ手が震える程、胸が熱くなりました。同時に、この重責を担えるか、との不安も脳裏をよぎったのです。

そのため、手紙を出されたご遺族を探し出し、内容を世に伝えてよいものか、問いかけてみることにしました。これが至難の仕事になったのです。歩兵第32連隊は山形県で編成された部隊で、その多くは東北地方出身者が名を連ねられていました。が、太平洋戦争の開戦の前に徴募地を北海道に切り替えたので、差出人の8割が空知地方や夕張など、戦前から炭鉱で栄えた地域から出征した兵士のご遺族だったのです。

戦後のエネルギー政策の転換で、北海道や九州地方にあった炭鉱が次々と閉山。近郊の町や村は人口が激減して、多くが消えてしまいました。そのため封書の裏書の住所を辿っても、70数年の歳月が大きな壁となって立ち塞がったのです。廃村になっていたり、引っ越されたりで、見つかりません。さらに個人情報保護が徹底されたので、行政にお願いしても簡単には教えてくれず、探しても貰えないのです。途方にくれました。

そこで、各地方の遺族会へお願いするのと同時に、古い電話帳を手に入れて、差出人と似たような名前の方々へ片っ端から電話を掛けました。まず最初に連絡が付いたのが、遺骨収集仲間でもあった北海道斜里町の井上徳男さん、富美子さんご夫妻へ託した二組のご遺族。そのうちの一人が、斜里町遺族会の副会長・今村信春さん(78)だったのです。父を西原町棚原近郊の戦闘で亡くされていました。

早速、電話してみると、「え、母が大隊長へ書いた手紙があるって・・。それはどんな内容ですか。いったい何が書かれているのですか。んー、読んでみたい、いや、可能ならばコピーでいいので戴けませんか。私の手元には父に関する資料がほとんどないのです。当然、遺骨も遺留品も帰って来てはいない。何とか、なんとかお願いします・・」と縋りついてくるかのような勢い。電話口の声は泣いていらっしゃるようでした。

手紙を預かりましたが、その写しを渡していいものか、私たちでは判断が付きません。すぐに大隊長へ打ち返すと、「遺族と連絡が付いたのか。それは良かった。コピー?、いやそれは原本を差し上げなさい。手紙の封書、便箋、切手、書体、筆圧など、その当時のご遺族が書かれた物をそのままお届けしたほうがいい。私の方こそ写しで十分だ」との返答でした。

今村さんにお伝えすると、「ありがとうございます。父が生きた証が刻まれているものに触れることが出来るのは、何よりもの願いでした。亡くなった父母にまた会えるような気持ちです。早く内容を読んでみたい」と号泣されました。それから4年かけて、56軒のご遺族へ70通のお手紙をお返しできました。志を同じくする学生たちが同行して。

大隊長へ辛いお願いをしたこともありました。あるご遺族から、「ぜひ、大隊長にお目にかかり、父の最期の瞬間を直接お聞きしたい」との訴えがあり、二組のご遺族との面会を打診しました。「分かった。会おう。今の私でどこまでご要望にお応えできるか不安だが、責任は果たしたい。そして、こちらから伝えたいこともある」。覚悟を決めるように了承して下さいました。お互いの身体に負担がかからない初秋、北海道出身のご遺族と長野県出身のお二方を案内しました。

その場で、「私があなた方の大切なお父さまを戦死させた張本人の一人です。真に申し訳ございませんでした。心よりのお詫びと故人のご冥福をお祈り申し上げます」と深々と頭を下げられました。さらに、「こうして生き恥を晒しているのは、私の部下だった兵士たちの働きを後世に伝えたいとの想いでからです。それほど、皆さまのご家族は一生懸命に戦った。私自身はそれを誇りに感じています。そして、子孫である皆さまにも先祖の生き様に誇りを持ち続けて戴きたい」と涙ながらに語られました。

耐えがたき苦しみを再現させてしまった、と後悔しました。でも、すべてを語られた大隊長は、肩の荷を下ろされたような表情で、ご遺族との思い出話に花を咲かせています。普段、ほとんど見せない笑顔で。その様相にホッとするのと同時に、残されているお手紙をご遺族へ届ける役割の重要さに、身が引き締まりました。この時点で、まだ1割しか返還できてませんでしたから。

帰り際、ご遺族の一人が、「正直言って、大隊長に会うのには蟠りがありました。私の父のような下級の兵士は戦死して、偉い人が生き残られるのがあの戦争だった、との想いがあったから。でも、母が出した手紙を大切に保管して戴き、父の死を私たちに謝罪して下さいました。お会いして良かった。長年抱いていた胸の痞えがとれたようです。あの場では言えなかったのですが、できれば父に代わって長生きされて下さい、とお伝え願えますか」と涙目で手を握って来られました。

大隊長がご遺族へ出された手紙には、戦死した部下の写真の同封を所望されました。それは、あの戦いを共にした戦友たちとずっと一緒に居続けたい、との想いからです。終戦から75年間、その部下とご遺族の事を背負い続けて生きてこられた大隊長。心の中で、「遅れることになるが、必ず諸君のもとへ駆けつけるから。それまで生き恥を晒し続ける自分を見守ってくれ」と呟き続けたそうです。

百歳に手が届く晩年になって、辛い記憶を思い起こさせてしまい申し訳なく思っています。でも、戦死した部下や遺族の想いを誰にも知らさず、一人で胸に抱き続けるのは酷過ぎます。大隊長は自らの死後、この手紙を棺に入れて、自分の亡骸と一緒に燃やしてくれ、と遺言を残されていました。でも、返還を始めてからは、「一人でも多くのご遺族へ届けてほしい」と願っておられました。

私たちが大隊長の死を知ったのが、すでにご遺体が荼毘にふされた後でした。残念ながら、手紙を棺に入れることはできていません。でも、まだ遺族のもとへお届けできていない280通あまりが手元に残っています。今後、出来る限りご遺族をお探しして、残りの手紙をお届けするつもりです。そして、返還できなかった手紙は、大隊長が最後まで戦った沖縄本島南部で、遺体と同じく荼毘にふしたいと考えています。32連隊の慰霊碑の前か、最後まで大激戦を繰り広げられた国吉の丘で。

部下だった笹島繁勝さん(99)も今年1月、旅立たれました。失礼ながら、大隊長の露を払うがごとくに。5年前に見つけた「山3475(歩兵第32連隊の暗号名)」と刻まれた10数枚の認識票。その持ち主をたどる旅の途上に出会った同隊第一大隊の生き残りの兵士たちが、戦争の残酷さと悲惨さを今の時代に伝えてくれる物語を紡いでくださいました。20万人以上が亡くなった沖縄戦を追い掛ける私たちの旅はまだまだ続きそうです。

【追記】

私たちが伊東大隊長の死を知らされたのは3月に入ってからでした。ご遺族へあてた遺言に、「葬儀は出してくれるな、生死を共にした部下は未だ沖縄に散らばっている、死者は生者を煩わすことなかれ」と認められていたので、親しき知人や友人にお知らせする時期を遅らせる、との判断をされたからです。奥さまと娘さまには3月末にお会いした時、しかるべく時間をおいて公表したい旨をお願いし、了承いただいています。あれから3か月、十分な猶予を得られたと判断して、ここでお知らせいたします。

手元に残っているお手紙を棺に入れることが出来なかったので、ご遺族の同意を得て同じように荼毘にふしたいと考えています。大隊長とは最後にお会いした2019年6月、「これから5年間猶予をやる。それまで俺も長生きするから、一通でも多くご遺族へ届けてやってほしい。頼んだぞ」と約束いたしました。可能な限り、その時期まで頑張った後、前記のような形でお送りしたいと考えています。ご理解くださいませ。

- 2020年遺骨収集57日目 不発弾の恐怖

-

沖縄で遺骨収集をする上で気をつけなければいけないのが、落盤と不発弾です。75年前の大激戦以来、壕内の壁や天井は風化や雨水の浸食で脆くなっており、いつ崩れてくるか予測がつきません。さらに、積み重なった土砂やガレキの下には、今でも爆発の危険性がある不発弾が無数に埋もれているのです。今回、遺骨収集をした現場にも数多くの危険が孕んでいました(文・高木乃梨子、写真・浜田哲二、律子)

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/547463

「これ、何でしょう」。ずしりと重い金属の塊を拾い上げ、浜田さんに聞きました。「お、旧日本軍の手榴弾だ。爆発するかもしれないので、岩の上の安全な場所に置きなさい」。普段の穏やかな口調が心なしか強張っています。

ぞわぞわっと恐怖が背中を走り抜けました。熊手や鶴嘴の先で叩かないよう慎重に掘り進めると、2個、3個、4個と錆びついた鉄塊が転がり出てきます。ひとつずつ手に取って岩の上に並べると、なんと13個も。その近くからは、迫撃砲弾や正体不明の不発弾も見つかりました。

なんて危険な場所なのでしょう。地面を掘り下げるのも怖いし、普通に歩くのも憚れます。ただ恐ろしい武器ですが、遺留品が出ることは戦没者の手がかりに繋がるかもしれません。怖々ながら掘り進めると、手榴弾の真下から軍刀と鉈が折り重なるように出てきました。

これだけの不発弾と武器の出土。周囲からは大量の砲弾の破片が見つかっており、この場所で激しい戦闘があったことは間違いなさそうです。さらに、銃弾や鉄の破片が突き刺さったままの岩盤が当時のまま残されており、75年前の惨劇が蘇ってくるようです。

同じ場所から粉々になった骨片も出土しました。人間が小石と同じぐらいの大きさになってしまうなんて。父、兄、夫、息子‥。これまでお会いしたご遺族の愛する人かもしれないと思うと、胸が締め付けられる思いです。

と、岩の陰でひとり涙ぐんでいるのを尻目に、浜田さんは淡々と警察へ通報。出土した遺骨の届け出と同時に、自衛隊へ不発弾処理を要請しました。慌てて涙を拭いながら待機していると、けたたましいサイレンの音が近付いてきます。

間もなく、濃緑色の軍服を着た3名の自衛官が繁みをかき分けるように現れました。浅黒く焼けた肌が、沖縄の強い日差しの下での任務を連想させます。早速、出土した不発弾を見てもらいました。

「これは旧日本軍の手榴弾ですね。そして迫撃砲弾。ん、こっちは何だ」。どうやら、判別がつかない不発弾があったようです。「うーん、危険ですから離れて下さい」と命令口調の勧告。とっさに背後の岩壁の隙間へ身を隠しました。ただならぬ雰囲気です。

と言いつつ、怖いけど、好奇心が・・。ひょいと首だけ伸ばして、離れた場所から様子をうかがいます。一人がタブレット端末で爆発物のデータベースと現物を対比させ、一人は爆弾を見たり触ったりしています。そして、監督するように上官らしき方が指示を出します。

外見の特徴を明確にするため、小さなトンカチでカン、カンと不発弾を叩きながら、付着した石を落としています。そんなに強く打って大丈夫なのだろうか、と不安に思った瞬間、「プシュッ」と不吉な破裂音が。「うわ、モヤッときた!」。トンカチを手にした自衛官が声を荒げます。

「えー、死にたくない」。慄然として、首を引っ込め、目を瞑ります。でも、しばらくしても何も起きません。すると、「これ、アメちゃんのPですね」と言うと、自衛官の一人が爆弾に黄色いテープを巻き始めました。真剣な目つきながらも手慣れた様子が、逆に安心感を醸し出します。

「もう、見に来ても大丈夫ですよ」。恐る恐るですが、近付きました。今後のためにと説明を請うと、最初は厳しい表情をされていた上官らしき方も、笑顔を交えながら、丁寧に教えて下さいます。日焼けした3人の自衛官が頼もしく見えます。

嫌な音を立てた爆弾は何でした?、と聞くと、正体は黄燐弾でした。なるほど、アメちゃんはアメリカ軍のことで、Pはリンの元素記号だったかな。英語では「Phosphorus」と表記されます。うーん、いったいどんな爆弾だったの。

白燐弾とも呼ばれる黄燐弾は、燃焼型の爆弾で人体に付着すると簡単には取れず、その箇所を高熱で焼き尽くします。沖縄戦において野戦陣地や洞窟壕などに潜む日本兵に対して、熱と煙で燻り出すという目的で使用されたようです。

この場所で戦った、歩兵第32連隊の伊東孝一・元大隊長の戦記にも、黄燐弾で散々に苦しめられたという記録がありました。そして、この不発弾と共に黄燐手榴弾のピンとみられる破片も複数、出土しています。

私らが掘り出した軍刀の持ち主は、この黄燐弾の攻撃を受けていたのかな。出土した大量の手榴弾で迎え撃とうとしたのかもしれません。謎の不発弾の正体は解りましたが、ここで戦った兵士らの恐怖と苦痛を想像すると、また涙がこぼれました。

そして、優しくて、頼もしい自衛官の皆さまに、ここぞとばかりに質問を浴びせます。不発弾が出たらどう扱えばいいのですか。銃弾一発でも通報していいの。私らが直接に手で触れても大丈夫?、と。

すると、懇切丁寧に教えて下さったうえ、安全が第一なので素人判断しないで必ず自衛隊に連絡するように、との指示を受けました。そして、「大切な活動、ご苦労さまであります。またいつでも遠慮なく呼んで下さい」とジャングルの獣道へ踵を返されました。

合計16発の不発弾をあっという間に処理されたうえ、颯爽と引き上げて行く姿。最初は怖かったけど、日本の自衛隊の優秀さを始めて実感しました。この後、陸上自衛隊の不発弾処理部隊は、現在まで一件の事故も起こしていない、と浜田さんから知らされました。

今回、ご教授いただいた爆弾の種類と危険度については、戦没者がどのように亡くなったのかを考える一助となります。ご遺族をお訪ねした際、よく聞かれるのが戦死状況です。大切な人がどのように戦ってどこで戦没したのか、そうした情報を切望されます。この日の自衛官とのやりとりも、ご遺族にお伝えするつもりです。

令和2年の活動も無事に終えることが出来ました。緑豊かな亜熱帯の森の梢越しに空を見上げると、猛禽のサシバが飛び交い、色鮮やかなイソヒヨドリの鳴き声が心地良く響いています。こんな平和な丘陵が戦場だったなんて・・

- 2020年遺骨収集55日目 止まらない遺留品の出土

-

令和2年(2020年)の沖縄での遺骨収集活動も終盤を迎えました。「みらボラ」リーダーの乃梨子です。今年は学生として参加できる最後の活動になるため約一か月間、沖縄に滞在しました(文・高木乃梨子、写真・浜田哲二、律子)

本島南部の糸満市を拠点に毎日、午前9時から着手。掘り返せば湧き上がってくる、南の島の独特な土の匂いに包まれながら、小さな骨片も見逃さないように土砂をほぐします。

思い返せばこの4年間、生き残りの兵士やご遺族の皆さまに託された願いや想いを背に、及ばず乍らも精いっぱい取り組ませて戴きました。一人でも多くの方に陽の目を浴びてもらいたい、との意気込みでしたが、終戦から75年が過ぎた今、完全な形で掘り出せるご遺骨の数は、そう多くありません。

ただ、戦没者が使っていた武器や衣類、日用品などの遺留品は、まだまだ出てきます。水筒や時計、服のボタンに靴の金具‥。錆びていたり、雨水に溶かされたサンゴ石灰岩がこびり付いたりしていますが、往時を思い起こさせる姿で掘り出せることも。今回は、そんな遺留品の数々をご報告します。

堅牢な野戦陣地で作業をしている最中、何やら土や石とは違う感触が。首を傾げながら熊手で掻くと、ポロポロと黒い粒が零れ落ちました。「うーん、これなんだろう?」。手に取って、社会人メンバーの元へにじり寄ります。

「形からして大豆じゃない」と律子さん。活動歴20年のベテランです。ライトをかざしながら、「真っ黒に焦げているね。たぶん、火炎放射などで焼かれたのでしょう」と眉を顰めます。時間が経つと腐敗して分解される食品類も、炭化すると原型のまま出てくることがあるようです。

最初は一つひとつがバラバラでしたが、途中から大きな塊が次々と出土。容器にしていたのか、金属片が一緒に出てきます。掘り進めると、少し大きさの異なる小豆や玄米も混ざるようになりました。すべて真っ黒に焦げており、米軍の攻撃の凄まじさを物語っているようです。

沖縄守備隊の歩兵第32連隊に所属していた故・笹島繁勝さんの話では、戦争末期、一日の食事が三粒の玄米だけだったそうです。連合軍の武装解除を受けた時、70kgを超えていた体重が30kg代になってしまった、と振り返られていました。

そして、複数の南京錠と鍵が出てきました。推測ですが、食料を管理するために使用していたものと考えられます。それほど、大切にしていたのに焼かれてしまうなんて‥。この陣地で戦っていた方々は、さぞや無念だったでしょう。小豆の塊を掌に載せたまま沈み込んでいたメンバーの後藤麻莉亜が、「食べてほしかったなぁ」と涙声で呟きました。

その近くから、お茶碗や急須も出てきました。小ぶりなので女性や子供用なのでしょうか。表面に描かれた魚を捌く女性と猫が、なんとも可愛い絵柄です。急須は口が少し欠けていますが、ほぼ完全な状態。陣地の中でもお茶を飲んだのかな。長寿の象徴である鶴の絵が戦いの場には相応しくなく、もの悲しさを誘います。

民間人が所有していたとみられる食器と共に、陸軍の統制茶碗も出てきました。生き残りの兵士からの聞き取りや資料などによると、この壕には軍務のお手伝いをしていた軍属の「賄い婦」さんがいたそうです。「女性が最前線で働いていたのか…」。「これを使って彼女らはご飯を食べていたのかな」。過酷な作業の合間に思わず、この壕にいた方々に思いを馳せていました。

今回、掘り出せた遺骨の近くで、初めて見る遺留品が。埋もれていた旧日本軍製の手榴弾の下から、軍刀が出てきたのです。全長約80cm。鞘もなく、柄も鍔も見あたりません。それでも、ずっしりと重く、両手で持つのがやっとでした。

戦国時代より、刀は「武士の魂」とされ、持ち主も大切にしていたはず。13発の手榴弾と鉈が同じ場所から掘り出されており、どんな意図で使おうとしていたのか。戦場で帯刀を許される兵士は限られており、身元特定に至る重要な手がかりになるかもしれません。

ただ、刀はもとより人を殺す武器。不発弾や銃器類を発見した時と同じで、まず恐怖が身体を走り抜けました。先端の切っ先は尖っており、一歩間違うと危険な道具になり兼ねません。でも、遺族へお渡しできる遺留品となる可能性もあり、心中は複雑です。無事にお返し出来ますように。

そして驚嘆の出来事。伊東大隊長へ届いた遺族の手紙を返還する活動で調査した、北海道の戦没者の装身具らしき遺留品をみつけたのです。これまで調べたデータをもとに発掘をしていた場所ゆえ、奇跡のような発見では、と受け止めています。付着した泥を洗い流すと、当時の写真と見比べても違いが分らないほど似ています。

ご遺族の元へ返せる可能性があるかもしれません。その他にも飯盒や印鑑などが見つかっており、今年も感動の場面に出会える予感がしています。また、持ち主を探す長い旅が始まりそうです。さらなる続報をお待ち下さい。

- 2020年遺骨収集47日目 巨岩の下に埋もれていた魂

-

亜熱帯のジャングルの奥にある巨岩が折り重なる通行壕(散兵壕)。この場所には足掛け5年間、通い続けてきました。私らがお付き合いを続けている沖縄守備隊の歩兵第32連隊が、75年前に戦った陣地壕の入り口です。

そこで昨年、油断した拍子に転倒。手をつく余裕もなく、顔から岩場へ突っ込みました。とっさに顎を引いたので、ヘルメットをかぶっていた頭部が岩に挟み込まれるような状態で止まり、まったくの無傷で立ち上がれました。オデコにつけていたライトも壊れていません。

「きゃー、大丈夫!」と叫ぶ、妻・律子や学生たちの悲鳴が安堵の声に変り、思わず苦笑いしてしまいましたが、なぜか気になる転び方。もしかしたら・・。普段は、信用しないスピリチュアルな現象も、ご遺骨を見つけてあげたい想いについ結びつけてしまいます。

よし、今年はここを掘ってみよう、と提案。律子も、「去年、派手に転んだものね。でも、気になっていた場所なの。賛成よ」と快諾。巨岩の隙間にある土を掘り、小さな岩をどけると、大腿骨の一部が見えてきました。そして、顎の部分も。

「やっぱり、いらしゃったんだ」と呟くと、「去年から、呼ばれていたのね」と律子。途中から参加して下さった社会人メンバーの手を借りて、巨岩を倒し、岩の隙間を掘り進めて、一部の欠損部分を除いて、掘り上げました。

残念ながら、片足と両腕の先などが見つかりません。が、バラバラながらも頭蓋骨や背骨、上腕骨、片足の大腿骨などは揃っていました。何度も、埋もれていた場所を踏みつけて歩いた自責の念に駆られながらも、「ありがとうございます。導いて下さって」と手を合わせました。

全身骨を掘り出せた場合、遺留品の捜索に気合が入ります。名前が描かれたものが見つかれば、ご遺骨を故郷の家族の元へお返しできるからです。折り重なった岩を動かし、一度は倒した巨岩を元に戻して、細部まで掘り進めます。この作業には、女子学生や社会人OGも参加。全員が目の色を変えて取り組みます。

すると、軍服のボタンや石鹸箱と一緒に驚きの遺留品が出てきました。旧日本軍の手榴弾がまとめて8発も埋もれていた下に、将校が所持していたとみられる軍刀が出てきたのです。鞘や柄の部分を除いて、ほぼ完璧な形状で。そして、折り重なるように鉈も出てきました。

米軍との戦闘で、洞窟の入り口を守備していた兵士が準備していたものか。小隊もしくは中隊を預かる士官が最後の突撃に使おうとしたのか。今は判りません。が、この部隊の生き残りである、伊東孝一大隊長へお聞きしようと考えています。

そして、軍刀などと一緒に名前の刻まれた金属製品や印鑑も出土しました。早速、平和の礎で戦没者名簿を検索、該当者がいらっしゃるようです。小躍りして喜ぶメンバーたち。長年の苦労が報われる可能性に涙する女子学生も。ご遺族探しの旅が、また始まりそうです。

追記として:軍刀に詳しい方はいらしゃいませんか。サンゴ石灰岩が多量に付着し、刀身も錆びついていますので、詳しい銘などが判りません。全長は約80cmで、鞘、柄、鍔はありません。コメント欄でお知らせ願えれば幸いです。よろしくお願い申し上げます。

もう一点。発掘現場の詳しい地名を書くと、このページを見たトレジャーハンターに荒らされるので、詳細の言及は避けます。戦没者の遺留品を趣味や商売などのために発掘に来る方々には、絶対に教えたくないからです。あしからずご了承願います。

- 2020年遺骨収集45日目 今年も白梅学徒隊・同窓会の皆さまと交流しました

-

ご無沙汰しております。続々と学生たちが沖縄入りし、遺骨収集活動も佳境を迎えています。今回は「みらボラ」のリーダーを務める高木乃梨子が報告します(文・高木乃梨子、写真・浜田哲二、律子)。

沖縄タイムスに掲載されました↴

https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/536799

https://news.goo.ne.jp/article/okinawa/region/okinawa-20200221050000.html

先日、元女子学徒隊・白梅同窓会(旧沖縄県立第二高等女学校)の皆さまとお会いしてきました。昨年クラウドファンディングで戴いた「しあわせ募金」を使った活動のご報告と、白梅にゆかりのある壕で集めたガラスで作成したストラップをお渡しするためです。

参加して下さったのは役員の三人。会長の中山きくさんは御年91歳。年齢を重ねた凛とした姿は私の憧れです。キャリーカートを引っ張りながら「これが私の自家用車なのよ」とお茶目な笑顔。昨年、自らの戦争体験を話して下さった武村豊さん、宮平義子さんも出席して下さいました。

前回、豊さんから聞いた、同級生の死の瞬間。一緒に逃げ惑っている最中に攻撃され、目の前で亡くなったそうです。戦争がなければ共に勉強したり、恋愛の話をしたりして青春時代を楽しんでいたんだろうな・・。せめて級友を身近に感じられる物をお贈りしようとメンバーで話し合い、昨年から準備してきました。

学徒たちが働いていた場所で、薬瓶や一升瓶の欠片を収集。この瓶は、当時、薬や水、燃料などが入れられ、きくさんや同級生が使っていた可能性のある物です。

ストラップ作りの大半を担ってくれたのが、青森県に住む社会人メンバーの斉藤桃子。普段は仕事のため現場に来ることができませんが、自宅で一つひとつ戦没者や遺族に思いを馳せながらアクセサリーを作っています。今回、念願叶って初の来沖。ずっと会いたかったきくさんたちとの面会をとても楽しみにしていました。

ストラップの数は合計70個。丸く溶かしたガラス玉もたくさん用意してきました。喜んでもらえるか少し不安でしたが、「とても綺麗、おはじきみたいね」と無邪気な表情を浮かべる宮平さんを見てホッと一息。

豊さんは昨年、クラウドファンディングで返礼したブローチも付けて来られました。前回に引き続き、「これが可愛い。ん、これも良いわぁ」と嬉々として探す姿が、女子学生に戻られたようで微笑ましかったです。

「たとえボロボロになった靴の底でも遺族は大切に抱えるもの。他の同窓生もこのストラップを渡したらすごく喜びます」ときく会長。大事そうにガラスを撫でるみなさまを見て、胸が熱くなりました。喜んでもらえてよかったね、桃ちゃん。

遺骨収集や手紙返還活動についてもご報告。遺骨の写真や悲痛な思いが綴られた遺族の手紙を、自分に置き換えて見られているようです。そんな皆さまの目には涙が。

軍国少女だった豊さんは、疎開を勧める母と姉に反発しました。自らの故郷を守りたい、と主張されたのです。二人は避難を止めて、南部をさまよった挙句、戦没。「私が言うことを聞いていれば死なずにすんだ」と今でも悔やまれています。

「私たちが出来ないことをしてくれてありがとう。私も母と姉の遺骨を探したかった」。普段は明るく笑顔の絶えない豊さんですが、家族の話になると涙が止まりません。ひとつでも多くの方の遺骨を掘り出せるように励もう、と決意を新たにしました。

私が初めてきくさんと会った時は、修学旅行生のように話を聞くだけでした。質問するときも、緊張して自分の思いを言葉に出来なかったことが情けなかったです。それが今回は、涙しながら報告を聞いて下さいました。僭越ながら、お互いに戦争や平和について語りあえたような気がします。

「行動することが大事よ。私たちがいなくなったら、貴方たちに任せるわよ」と見つめてくるきくさん。力強い握手と抱擁を交わして下さいました。これからもみなさまが築いて下さった平和を守り続ける誓いを胸に、取り組みを続けてまいります。

- 2020年遺骨収集26日目 新たな遺骨を前に眦を決して

-

アジア・太平洋戦争の最激戦地のひとつだった沖縄本島。終戦から75年が過ぎた今年、新たなご遺骨が出て参りました。激しい戦闘に巻き込まれたのでしょう、大きな岩の下敷きになって、全身が押しつぶされています。

その周辺には、日米両軍の小銃や拳銃の薬莢、破裂した手榴弾の破片、軍服の上着のボタンなどが散乱。少し小柄な体型と所持品などから、旧日本兵と推察されます。

遺骨が眠られていた場所は、ジャングル内の自然洞窟を利用して作られた洞窟陣地の入り口。凄まじい攻撃を受けた痕跡が、激しく崩落した岩盤の重なり具合で判ります。

屈強な男性メンバーが3人がかりで押してもビクともしない巨岩が、戦没者の下半身に圧し掛かっていました。小さな石を掘り起こし、土砂を移動させ、最後に巨岩を動かして、バラバラになった遺骨を掘り出します。

岩の下敷きになっただけでなく、その全身を激しい衝撃が襲ったのか、骨が砕けてしまっている部位もありました。この陣地壕がある丘一帯を見ても、海や陸からの集中砲火を浴びたようです。

海に面した垂直な崖の下には、軽自動車ほどの巨岩や大型冷蔵庫ぐらいの石が、折り重なるように崩れ落ちています。艦砲射撃を受けたのでしょう。畳二帖ほどの、平らな岩盤に飛び乗ったら、グラリと動いて肝を冷やしました。

どれだけの砲撃を受けたら、ここまで破壊されるのでしょうか。まるで想像がつきません。そして、この攻撃を間近で受けたら・・。私たちの祖父や父の世代の方々が、常軌を逸する鉄の暴風を浴び、巨岩が降り注ぐ丘で戦っていたのです。

お骨を拾い集めながら、恐怖で身がすくむのと同時に、あまりの悲惨さに涙が止まりません。「恐かったでしょう、痛かったでしょう、そして、たいへんでしたね」

終戦当時に20歳だった方が、もう95歳のご高齢になってしまった令和の時代。戦争体験者が次々と鬼籍に入られています。その記憶と記録が消えてしまわないよう、今年も亜熱帯の島で活動を継続させています。

間もなく、学生たちが駆けつけてくる予定です。今年も女子学生ばかりですが、戦没者の帰りを待ち続けるご遺族の切なる願いを受けて、張り切っています。「あきらめないでください。私たちが必ずバトンを引き継ぎますから」と、眦を決しながら。

- 2020年遺骨収集15日目 歩兵第32連隊の生き残り笹島繁勝さんが逝去

-

沖縄県で遺骨収集作業中に残念な知らせが届きました。伊東孝一大隊長の部下で、第24師団歩兵第32連隊第一機関銃中隊に所属された笹島繁勝さん(元兵長)が今月26日、逝去されました。99歳の白寿を迎えられた直後にです。謹んでお悔やみを申し上げます。

私たちがお付き合いさせて戴いている同部隊の数少ない生き残りでした笹島さん。伊東大隊長によれば重機関銃の名手で、沖縄戦では部隊に迫る危機を何度も救ったそうです。そして、激戦を潜り抜けて復員されてからは、食品関係の仕事をしていた、と語られました。

北海道のご遺族へ遺留品やお手紙を返還する前に、当時のお話を聞かせて戴くために浦河町のご自宅を何度か訪ねました。明るくて、ユーモア溢れる会話と年齢を感じさせないエネルギッシュな姿に、初対面の学生たちもびっくり。

毎回、会話のペースも内容も、終始圧倒されたままで時間切れ。ぶっ続けで4~5時間以上も、戦場での経験を語られます。そして、聞きたかったことの半分も質問できなくて、消化不良が残る面会なのに、その凄まじい内容になぜか満足させられました。

兵役検査に甲種合格だったことに胸を張られるのですが、下半身を丸出しでお尻を見られた話を熱く語られるので、恥ずかしくて顔を覆う女子学生も。でも、合格しなかったら、近くの波止場から海へ飛び込んで死んでお詫びしようと決めていた、との覚悟に思わず息をのんでしまいました。

沖縄戦が始まった1945年4月、本島中部の小波津地区での戦闘が笹島さんの初戦でした。自分たちで一生懸命に構築した壕ではなく、小さなお墓しか隠れる場所がない丘は、中城湾から艦砲射撃してくる米軍の格好の的になったそうです。

大切な戦友をその戦いで亡くしながらも、部隊は敵の進撃を退け、重要拠点を明け渡すことなく転戦。その後、146高地、棚原高地などの激戦を潜り、140高地、150高地の戦闘では、笹島さんの機関銃が進撃してくる数多くの米兵をなぎ倒したそうです。

沖縄の組織的な戦闘が終結する直前まで、糸満市国吉周辺の丘に掘られた洞窟壕に籠って機関銃が破壊されるまで撃ち続け、その後は壕内へ攻め込んでくる米兵と手りゅう弾を投げ合うような戦闘を続けたそうです。

日本が無条件降伏を受け入れた8月15日以降も、本島南部の壕に籠って戦い続け、米軍の勧めで武装解除した時には70㎏以上あった体重が30㎏台に。壕の外へ出た途端、明るい太陽に耐えきれずにそのまま気を失って、気づいたら米軍の野戦病院のベッドに寝かされていたそうです。

捕虜収容所にいる時、同郷の戦友の遺骨を探し歩いて収容し、故郷で待つご遺族へ届けることも。「お互い生き残った方がやろうな」との約束で、葬儀では沖縄での戦友の勇姿を参列者らにお伝えしたそうです。

復員した時に母親が足元を凝視して、「幽霊じゃないのね」と号泣したことを忘れられない、と声を詰まらせます。戦後は、生きて帰ったことが恥ずかしくて、申し訳なくて、戦争の話は出来なかった、と振り返られます。

でも昨今、戦争をゲームや映画などの中で娯楽のように扱われていることに我慢ならず、沖縄で何があったかをきちんと伝えたい、との想いで語り部もされていました。その背筋が凍るような体験談は、平和な時代に生きる私たちに絶対に忘れてはならない「負の教訓」を伝えて下さいます。

半年しか齢が違わない部下でもある戦友の笹島さんの事を、伊東大隊長は「機関銃の名手だったんだ」と遠い目で語られます。昨年お会いした時には、お互いに100歳に手が届く年齢を迎えられ、「あいつが先か俺が先か、だなぁ。いつまで頑張れるか」と寂しげに笑っていらっしゃいました。

とてもお元気そうだったので、急逝されたことをまだ信じられません。でも、あなたの事を私たちは忘れません。お聞かせ下さった戦場の体験を必ず語り継いで参ります。終戦から75年目に天国で待つ戦友の所へ、旅立たれるのですね。安らかにお眠りください。

以下は、笹島さんを想うみらボラの学生や社会人メンバーの所感です。

野村日南子(社会人):「あんなに元気だったのに‥、信じられません。兵士として戦争を経験され、当時をお話される姿がとても印象に残っています。目の前で亡くなった戦友や大隊長のこと、不満やうれしかった心境など‥、本当に鮮明に覚えていらして、何度も話してくださいました。そして、戦争は絶対にいけないことだと、語って下さった笹島さん。私と同年代の二十歳前後の兵士が、青春時代に刻み込まれた戦禍の記憶を消しされなくなっているのが悲しくて、とても複雑な気持ちになりました。戦争経験者が少なくなり、その話を引き継ごうとする人も減っていることに、今とても危機感を覚えます。事実を伝えるということは簡単ではないですが、私たちが責任をもって未来のために伝言すべきだと改めて感じました。どうか戦友のみなさんたちと見守って下さい」

斉藤桃子(社会人):お会いしたことはありませんが、とても残念です…。戦争を知る人がどんどんいなくなっていく、いずれ国や人々から忘れ去られるかも、と考えると怖いです。そうならないために、私たちがきちんと伝え、次の世代へ、みらいへ繋げていかなければと改めて思います。ご冥福をお祈り申し上げます。

大塚千里(大学生):お会いして、直接お話を聞いてみたかったので、非常に残念です。他の生き残りの方々やご遺族もご高齢になり、いよいよ残された時間は僅かであると実感しました。ご冥福をお祈り申し上げます。

根本里美(社会人):ユーモア溢れる方で、当時のことや仲間のことを臨場感あふれる内容で話して下さいました。どうか、天国の戦友の皆さまの元へ行けますように。笹島さんが願った平和な世の中が実現させられるよう、遠くから見守っていて下さい。

-

SAKURA(中学生):笹島さん‥。実際に体験した戦争のことを私たちに教えてくだり、ありがとうございます。「あの時の俺は強かった」と繰り返されたのが印象に残っています。ご高齢の方の半年は、私たちの若者の時間に比べ、とても速いのかなと感じました。心よりご冥福をお祈りします。

高木乃梨子(学生):昨夏、お会いしたのに信じられない気持ちです。戦友たちの写真をじっと見つめ、一人ひとり丁寧に自分の手元へ手繰り寄せる姿が目に焼き付いています。そして、何度も戦友の話を繰り返され、ずっと忘れる事のできない記憶なんだなぁ、と感じました。あの戦争を知る方が、また一人この世を去ることを実感すると、笹島さんの想いを願いを若い私たちが繋いでいかなければ、と強く思います。別れ際にハイタッチをしながら、「ありがとう」と叫ばれました。それは、「会いに来てくれて」ではなく、戦没者に寄り添ってくれて、平和を願う行動を起こしてくれて、「ありがとう、託したぞ」という意味に私は受け取りました。みんな、これからも一緒に頑張ろうね。

後藤麻莉亜(社会人):笹島さんが亡くなられたこと、いまだに信じられません。二年前にお会いしたときは、年齢を感じさせない熱い語り口に驚きましたが、沖縄で遺骨収集を積み重ねた今、亡くなられた戦友の事、ご遺族の消息など、お訊ねしたいことが山積みです。時間の経過と共に戦争体験者が少なくなるのは理解しているつもりですが、いざ大切な方が亡くなられると、本当に時間がないのだと焦ります。そして、悲しいです。お話を聞ける貴重な今を後悔することがないよう、これからも活動に励みます。どうぞ安らかにお眠りください。

御手洗志帆さん(社会人)「本当に残念です。しかし、去年お会いできたのが奇跡だったと思うほど、長生きして下さいましたね。沖縄で亡くなった戦友たちの分までも。笹島さん、大隊将兵の皆さんと天国で再会できていますか。戦友たちの記録や写真を残し、その想いを伝え続けて来られた姿は本当に立派でした。あの大戦で亡くなられた将兵、民間人の皆さま、そして笹島さん、同郷の太田宅次郎さん。今回取材させて戴いた戦争体験者の方々が、今後も私の記憶の中で生き続けてくださるのだとの決意を込めて」

- 2020年遺骨収集14日目 壕を荒らされました

-

アジア・太平洋戦争が終結して75年、その節目の沖縄を今年も訪ねてきました。もちろん遺骨収集のためです。活動させて戴く地区の区長さんや地主さんらにご挨拶して準備を整え、学生や社会人メンバーの到着を待ちます。

その間、昨春に戦没者の方と思われる全身骨を掘り出した糸満市の壕を見に行きました。まさに1年ぶりです。が、なんと何者かに荒らされているではないですか。穴を広げられ、そこから人が出入りした痕跡が・・。さらに、手を付けてほしくない場所を掘削され、土砂が無秩序に通路へ放り投げられています。

この場所は市の文化財に登録されているため、無許可での発掘作業はできません。さらに個人の土地なので、地主さんの許しなく手を付けることもご法度です。私たち以外が、文化財発掘の申請を出したとは聞かないし、地主さんも何も知らないようです。

最近、遺骨収集する場所の調査をしないで、乱暴に掘り返す方が増えているように感じます。文化財もしくは国定公園に指定されている場所でも、まったく関係ないようです。ゲリラ的に活動し、パトロールする機関もないため、やりたいほうだい。私たちも何度か目撃し、市の文化財担当へお知らせしたこともありました。

というのも、きちんとした手順を踏んで実施する個人や団体が少ないため、許可を取った団体が破壊している、と見なされてしまうのです。私たちも、散々疑われました。この場所も昨年、文化財の発掘許可を得て活動しているので、また、冷たい視線を浴びそうです。

許可申請は時間が掛かるので、確かに面倒な仕事です。地主さんによっては掘削を断られるときもあります。でも、他人の土地を掘らせて戴くので、ルールを守るのは当然の事。毎年、約10日間かけて走り回り、手続きしています。

誰がやったのか、何となく察しはつきますが、それは証拠なき事なので、多くは語りません。本日、夫婦で広げられた穴周辺に石を積み上げるなどして補修し、投げられた土砂を片付ける作業をやりました。これが何回目だろうか。ルールを順守するのがバカバカしくなってしまいます。

-