みらいを紡ぐボランティア

ジャーナリスト・浜田哲二と学生によるボランティア活動

ブログ一覧

サイバーテロかと思うほどのアクセス数

ちょっと、下記のアクセス数を見てやって下さい。本日8日午後7時すぎのカウントで、訪問者数だと普段の100倍、閲覧数でも20倍ぐらいに跳ね上がっています。先日、遺骨収集の学生ボランティア「IVUSA」を取り上げた時もすごかったのですが、今回は、それをはるかに超えて来たのです。

| 年月日 | 訪問者数 | 閲覧数 | 平均閲覧数 |

|---|---|---|---|

| 2014/04/02(水) | 2.68 | ||

| 2014/04/03(木) | 4.12 | ||

| 2014/04/04(金) | 6.94 | ||

| 2014/04/05(土) | 5.66 | ||

| 2014/04/06(日) | 3.47 | ||

| 2014/04/07(月) | 5.67 | ||

| 2014/04/08(火) | 1.11 | ||

| 合計 | 7062 | 9694 | 1.37 |

最初はサイバーテロかと思って、オロオロしました。が、理由は、深浦の海岸線に放置されているカンボジア船籍の座礁船を紹介する新聞記事に、私らのHPを関連付けられたのが主因でした。東北地方のブロック紙・河北新報の記事と一緒に、ヤフーがネットで紹介してくれたのです。そして、多くの方が訪れて下さり、異常なカウントを稼いだのでしょう。

いやぁ、ネットの影響力はすごい。心底、驚きました。でも、よく考えてみたら、私らがサイバーテロを受けるいわれもないし、それほどの大物でもありません。そんな勘違いを夫婦で笑いあいながらも、素直に嬉しかったです。HPに来てくださった皆さまに、心よりのお礼を申し上げます。そして、2014年4月現在の座礁船の状況ですが、激しい波のせいで船体は真っ二つに折れて、半分が水没したように漂っています。近日中に写真を撮りに行って、また、報告致します。

春は別れの季節

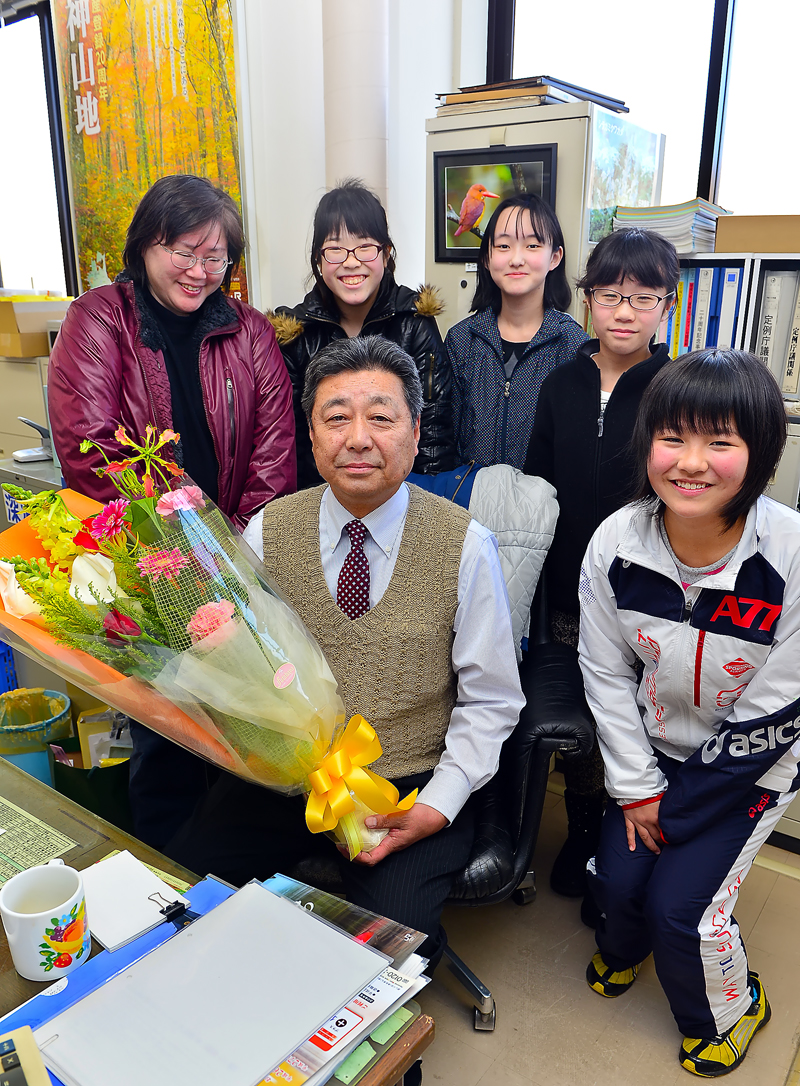

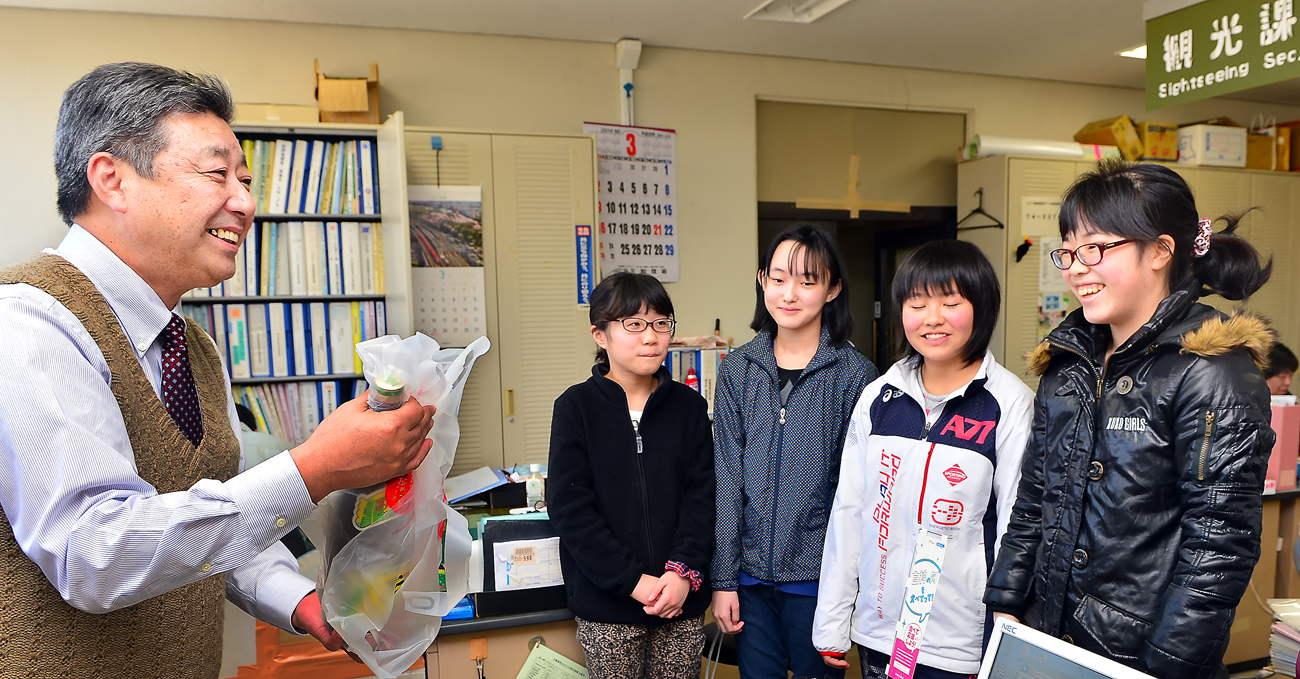

春は別れの季節です。子供たちと活動中のシノリガモ観察などで、たいへんお世話になった深浦町役場・観光課の七戸暁課長が、3月31日をもって定年退職されました。大間越3人娘を始め、「白神の生き物を観察する会」の小学生メンバー4人が、「一言お礼を申し上げたい」と、庁舎勤めの最後の日に花束を持って駆けつけました。

同役場・観光課は、シノリガモの繁殖が確認された時から、足掛け3年にわたる調査と観察にご協力して下さいました。そして昨年、世界遺産登録20周年を記念して実施された、白神と屋久島の子供たちによる交流事業も、吉田満町長を中心に観光課の七戸課長たちが、道筋をつけて下さいました。

子供たちは最後のご挨拶に、「シノリガモを守るための看板を作ってくれてありがとうございました」。「屋久島に行って多くの事を学ぶことができました」。「将来は、マタギになって白神に残ります」。「これからもずっと観察を続けて白神の自然を守りたい」と、それぞれが感謝の言葉と決意を述べました。

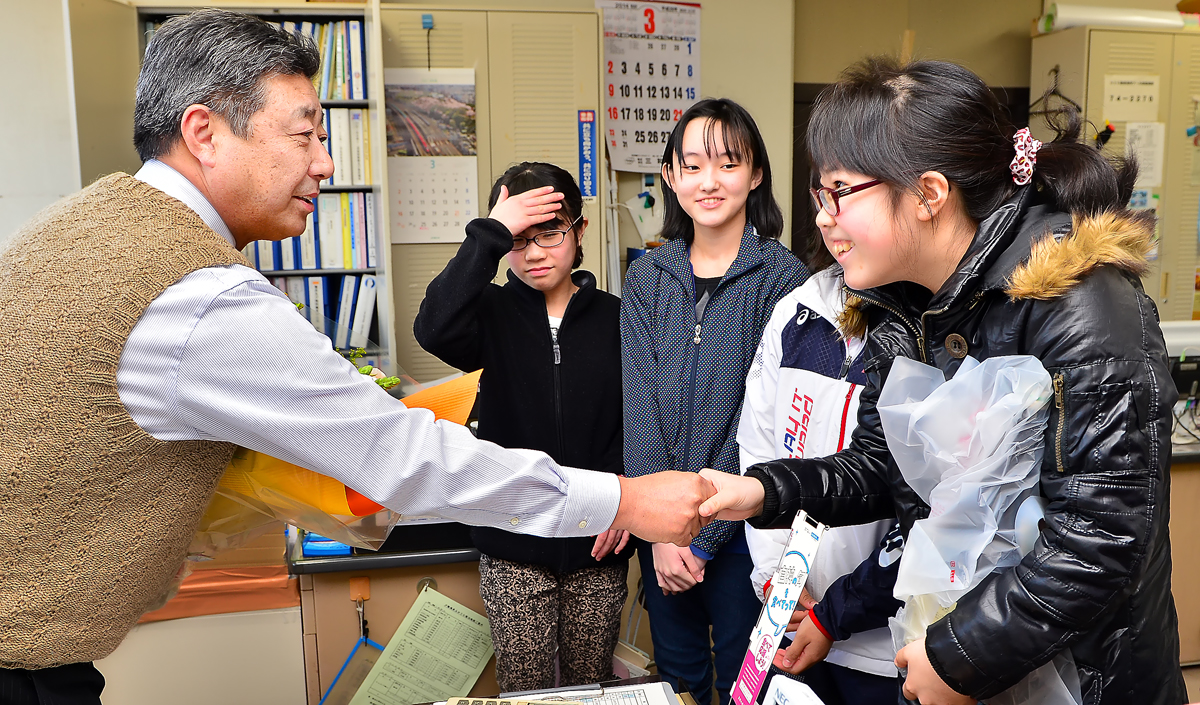

そして、永年勤められたことに敬意を表して子供たちが花束を手渡すと、七戸課長は会の全メンバーと固い握手を交わし、「これからも応援しています。頑張って下さいね」と、励まして下さいました。七戸課長、長い間、お疲れ様でした。そして、本当にありがとうございました。子供たちに、地域の自然や生活文化を通して、白神山地の素晴らしさを実感してもらう取り組みは、今、始まったばかりです。一町民になられても、これからのご支援をお願い致します。

朝日小学生新聞が始める世界自然遺産の連載一回目

朝日小学生新聞で2014年4月2日より、国内にある4カ所の世界自然遺産の今を子どもたちへ伝える連載が始まりました。「世界遺産の森から 島から」というシリーズで、白神山地(青森県)、屋久島(鹿児島県)、知床(北海道)、小笠原(東京都)の自然やその成り立ち、そこで暮らす人たちの生活文化などが紹介されます。その栄えある第1回目に、私たちが担当した白神山地の記事と写真が出ました。最初は世界有数のブナ林に暮らすツキノワグマのお話です。毎週水曜日の3面コラム欄に掲載され、週1回のペースで来年3月末まで続く予定です。期待される2回目は小笠原諸島の記事が準備されています。

当ホームページの読者の皆さま、ぜひ、この連載にご注目下さい。というのは、朝日小学生新聞を介して、日本国中の子どもたちへ、白神山地の自然や生活文化などをお伝え出来るからです。そして、この森で生きる野生動物やマタギの暮らし、それに関わる子どもたちの活動などを1年間書き連ねることで、「次世代への自然遺産の継承」と「生活文化の伝承」に繋がる取り組みを知ってもらえる契機になると、考えたのです。おっと、あんまり手の内を明かすと編集者に叱られそうです。今後の内容に、乞うご期待ください。

朝日学生新聞社編集部

可能ならば、上記URLを参照にして、お子さんたちのために朝日小学生新聞を購読するようにお願い致します。私たちも大好きな子供新聞です。

大切な宝物の再生劇

結婚以来、ずっと使い続けてきた柳刃包丁の柄が抜けてしまいました。夫の亡き母と一緒に購入した思い出の刺身包丁です。料理が上手だった義母が、得意技を指南してくれる時に、いつも活躍していた形見のような台所道具。でも木の部分が腐食し、金属部分の刃全体にも錆がまわって、もう捨てるしかない、と新しい包丁を使い始めました。

が、この新品の柳刃も、昨年末、「モチを切る」と勝手に持ち出した夫が、刃を欠けさせてしまったのです。「キャー!、もう家に刺身をひく包丁がないよ!。どうしてくれるの‥」。私の叫びを聞いて、慌てて刃物を研ぐ店を探し始めました。実は、夫がダメにした包丁は、これだけではありません。冷凍カニの殻を、「割ってやる」と馬鹿力で氷の塊を突き、先が折れ飛んでしまった出刃包丁。止めればいいのに、太い木を切ろうとして刃がこぼれてしまった鉈とマキリ(山包丁)‥。まさに、デストロイヤーのような所業で、母の形見を始めとした大切な刃物を次々と使えなくしてしまったのです。

藁にも縋る思いで、人づてやインターネットなどを駆使して見つけたのが職人の街、大阪にある打刃物工房「源利平 山東(みなもとのとしひら さんとう)」さん。太平洋戦争の前から、大阪住吉大社の初辰門前で刀剣や刃物の製作をされており、刀剣研磨師だった先代から引き継いだ技で、現在は包丁やはさみの研ぎ、修理、製作などをされています。

我が家の包丁たちのあまりの惨状。恥を忍んで問い合わせてみると、とても優しそうな店主の奥さまが、懇切丁寧に見積もりから修理までの手続きや工程を説明して下さりました。ここならば安心して修理をお願いできるかな?。かくして、いずれも使用者(夫・哲二と少しだけ私)の不注意で、大けがさせてしまったり、重病にしてしまったりした大切な道具たちが、プロの研ぎ屋さんの所へ入院したのです。正直なところ、「再起不可能」と言われても仕方ないな、と思っていました。沖縄での遺骨収集の期間中に仕上げて頂き、青森への帰路、大阪に立ち寄って連れ帰る手筈を整えて。

そして、弥生3月の19日、再生された刃物たちと対面する日がきました。通天閣を正面に見ながら、大阪・恵美須町のお店へと向かいます。下町情緒が漂う街並みが、郷愁を誘います。その雰囲気から、懐かしい実家を訪ねるような気持ちで扉を開くと、とても物腰が柔らかいご夫婦が出迎えて下さいました。早速、研ぎあがった包丁を見せて戴くと、えっー、これほんとに、我が家の子たち?。何という輝き‥。まさに、新品同様の姿になっています。一番気になっていた、義母の形見の柳刃包丁を手にした途端、その出来栄えと嬉しさに、感極まって涙が止まらなくなってしまいました。9年前に亡くなった義母の事、教えてもらった料理や楽しかった家族の団らんなど、結婚してから約20年の歳月が走馬灯のように蘇えり、こみ上げてくる感情を抑えきれなくなったのです。

本当に、ほんとうに、ありがとうございます。その言葉が、涙で途切れて続きません。職人肌のご主人さまが、それぞれ一本ずつあった問題の修正方法や、今後の使い方などを説明して下さります。笑顔の中にも、職人の気持ちが伝わってくる、凛とした物言いで、「良いものを手入れし、修理しながら末永く使って貰えるように、心を込めて仕事を続けている」と話されます。諦めて捨てないで、よかったぁ‥。心よりの御礼を申し上げます。そして、壊し屋の夫・哲二。今回は素晴らしい工房を発見した功績は褒めてあげます。これで、次々と刃っ欠けにした失態をようやく挽回できたね。ま、ケガの功名だけど。さぁ、再生した包丁で、お刺身、サバ寿司、タケノコご飯など、お母さんから習った美味しい料理をバリバリと作ってあげるから。待っていらっしゃい!

刃物販売・研磨・修理

「 源利平 山東(みなもとのとしひら さんとう)」

〒556-0003 大阪市浪速区恵美須西2-5-15

TEL : 06-6636-3100

FAX : 06-6636-3115

URL : http://www.hamono310.com

ブログ : http://hamono310.blog50.fc2.com/

E-mail :info@hamono310.com