みらいを紡ぐボランティア

ジャーナリスト・浜田哲二と学生によるボランティア活動

青森県深浦町の小さな集落

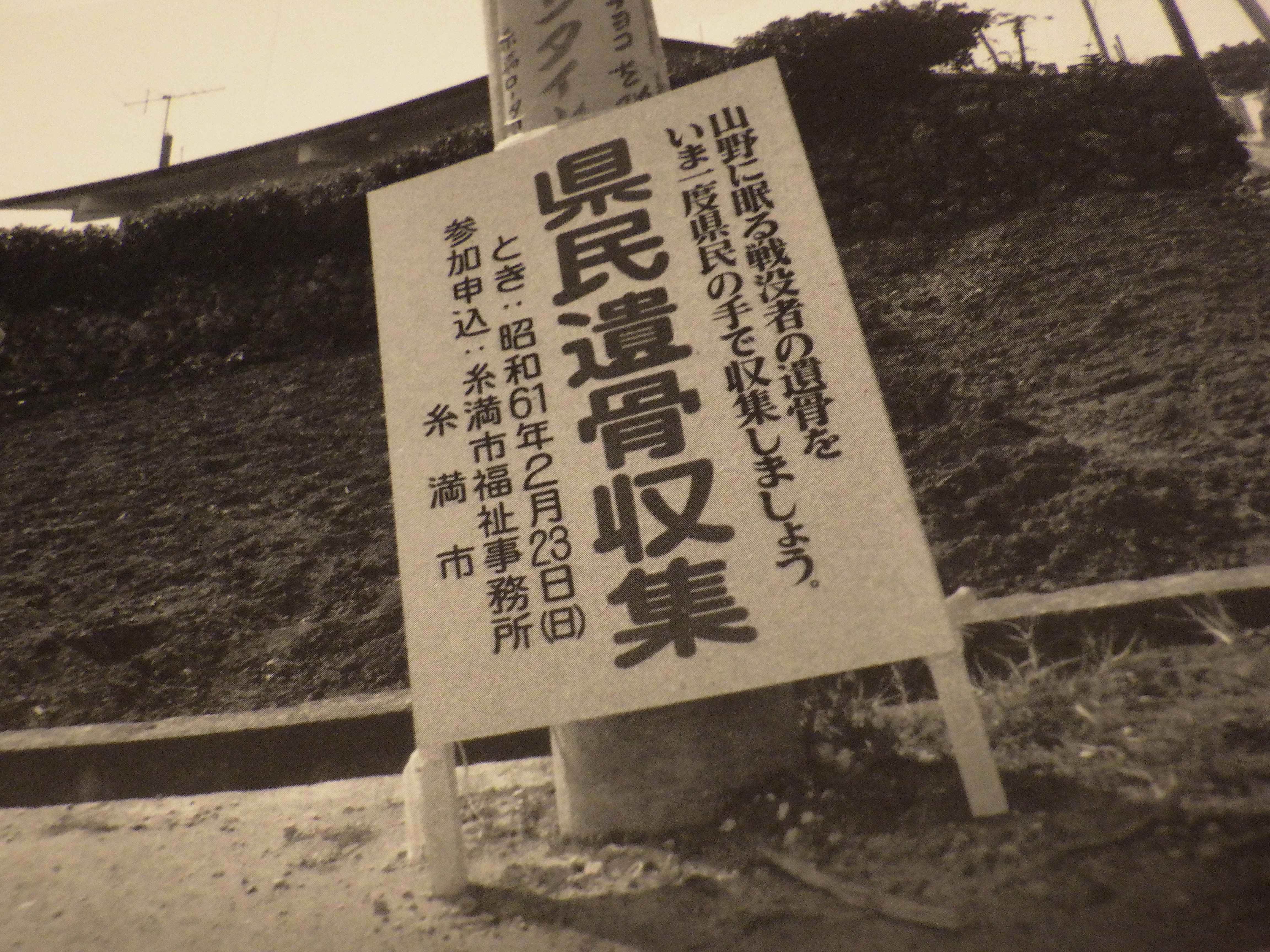

「記録」-沖縄戦・戦没者の遺骨収集

- 2016遺骨収集活動14日目 ライバルが登場?

-

- 2016遺骨収集活動13日目 哀れな姿で‥

-

今年の遺骨収集現場の状況を知らせるために、何度かホームページに報告を書き込みました。それは、2月10日前後から、一緒に活動する学生たちのために、と言っても過言ではありません。なのに、ほとんど反応がなかったので、「ほんとにやる気があるのかい!」と、疑わしく思えて、夫がフェイスブックで苦言を呈しました。すると、学生たちから、考えていた以上の返信がきています。

もしかしたら、髭面でサングラス姿の危険なオヤジが運営するHPかも、と恐れをなして、書き込み辛かったのかも知れません。今までも、夫の人相風体が原因で、怖がらせてしまったことも数知れず、ですから(笑)。で、私たち夫婦も、他人のために活動し続けていることが、ストレスになったのだろう、と割り切り、本日は遺骨を収集してきました。本来の目的に向かい合ったためか、一心に取り組んで作業がはかどり、半日、掘っただけで、結構な量を出すことが出来ました。

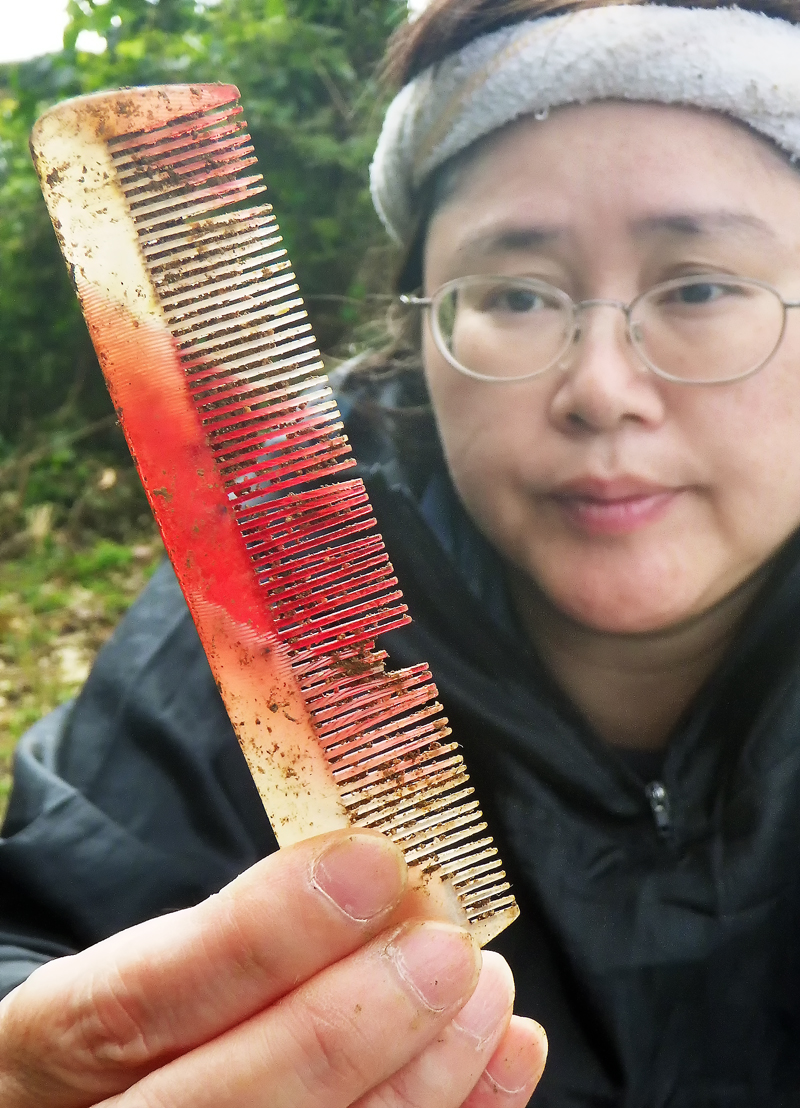

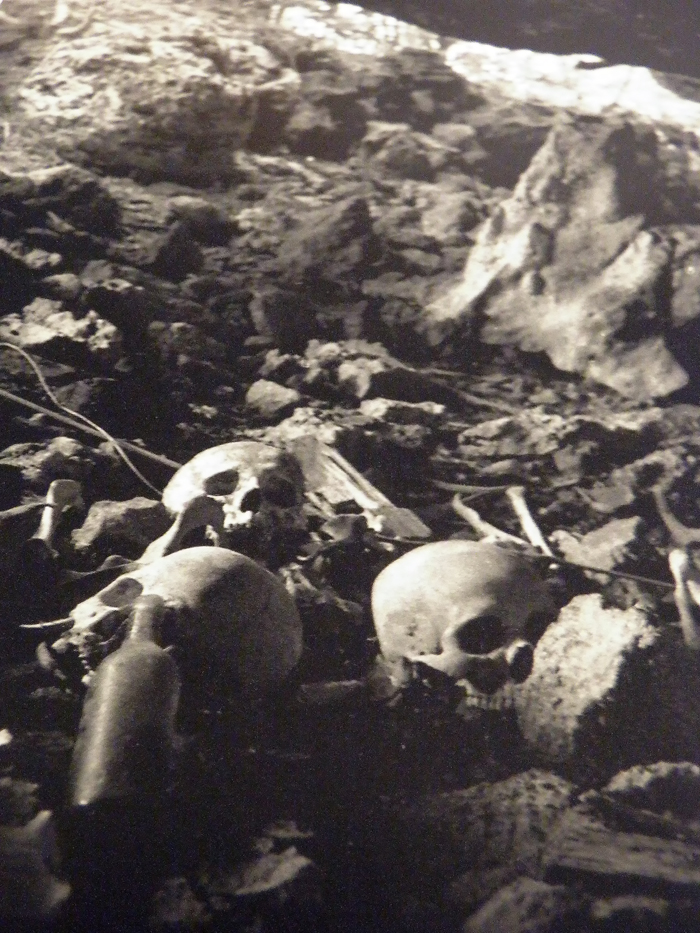

しかし、出てくるお骨は、涙を誘うような姿。少年兵か小柄な女性と思われる骨盤や骨片が、真っ黒に焼かれています。同時に、色鮮やかな櫛も出土し、この小さな壕で亡くなった方を偲ぶと、涙が止まりません。思うようにならないことでイラつき、気が短くなっている自分たちが恥ずかしくなります。やはり、こんな現場は、若い人たちに体験してもらいたいと改めて感じました。だから、学生諸君、もう少し、言葉と心のキャッチボールを大切にしようね。

ブログの主は、一見、怖そうだけど、酒好きでひょうきんなオッサンなので、安心して遊びに来てね。そして、自由に意見を書き込んでください。フェイスブックもやっているので、いつでも友達になるよ。よろしくね。(律子)

- 2016遺骨収集活動12日目 雨で滞るジャングルでの作業

-

今年の沖縄は雨続きです。先月22日に到着して以来、まともに晴れたのは1日だけ。毎朝、外へ出てみると、霧のような時雨れが地面や庭木を濡らしています。今回、選んだ活動現場は、典型的な亜熱帯のジャングルです。鬱蒼とした森の中には、獣道さえ見当たりません。そんな中を歩くと、全身が濡れ鼠のようになってしまいます。

でも、学生たちが来る前に、作業できる壕やトーチカ跡などを探しておかなければ。なんせ、200名近くが遺骨収集のために訪れますので、休んでいる場合じゃないのです。それでも、土砂降りだと、無理。崖が多い地形なので、足元が滑ると転がり落ちるような場所もあり、安全のために、泣く泣くアパートで沈殿することも。

そして、旧日本軍が隠れていた陣地付近は、米軍の凄まじい砲撃が何十発と直撃しており、岩山はグシャグシャに崩れています。その隙間から、横穴の壕や散兵壕が見えており、たぶん終戦以降、まったく手がつけられていないと思われます。大勢の戦没者が埋もれていそうですが、岩が大きすぎて、はたして動くものか‥

でも、やるしか、ありません。この丘は、背水の陣を引いた旧日本軍が、激しく押し寄せる米軍の進撃を、経理部の主計兵や野戦病院の衛生兵をも含めた、五百数十名で迎え撃った最後の抵抗線。そのほとんどが、戦死したとされています。いまだに埋もれている方々に手を差し伸べるため、雨が続けど、現場へ通い詰めています。

- 2016遺骨収集活動9日目 沖縄の巨匠が収集現場を来訪

-

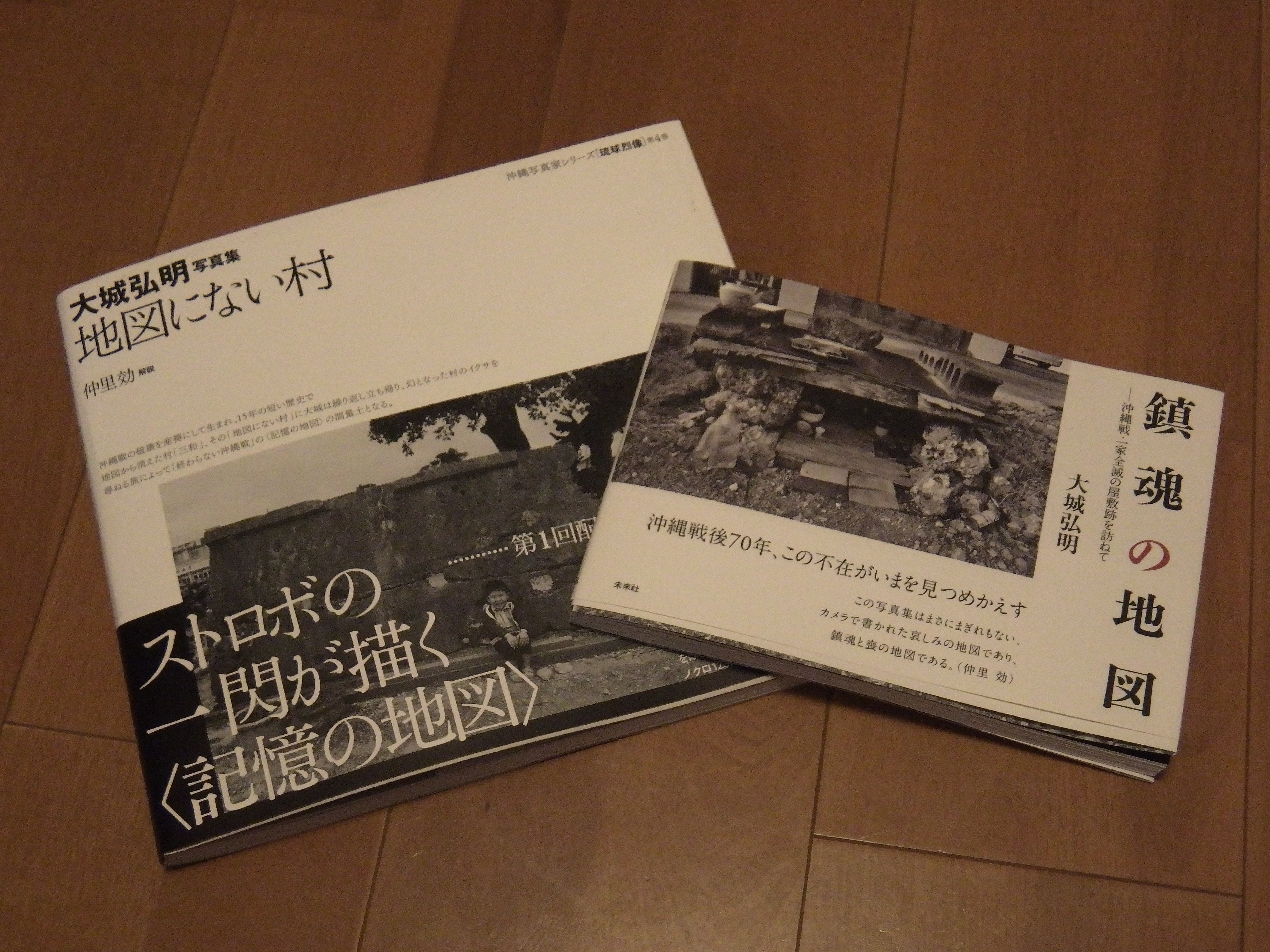

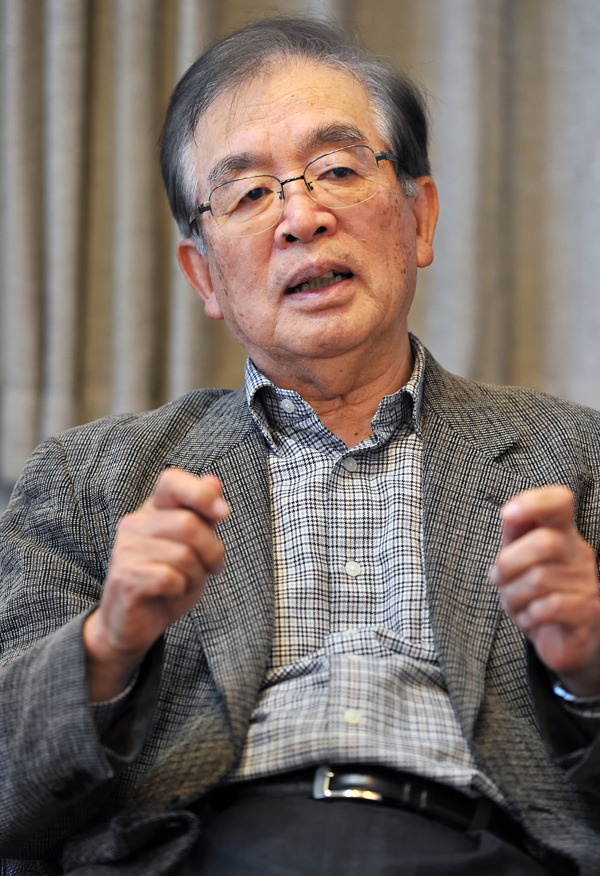

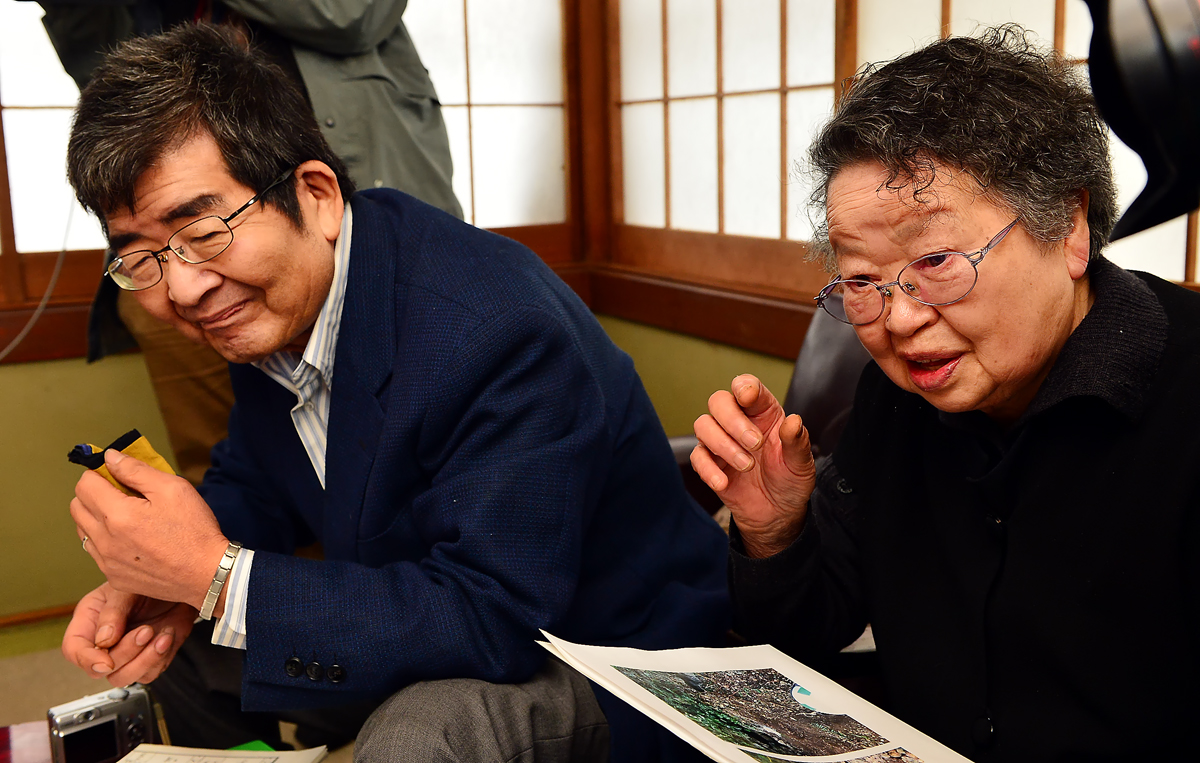

沖縄タイムスで写真部長などを歴任された写真家・大城弘明さんが、遺骨収集の現場を見に来てくださいました。夫が新聞社に勤めていた時代、大変お世話になったそうで、10年ぶりぐらいの再会に旧知を温め合っていました。

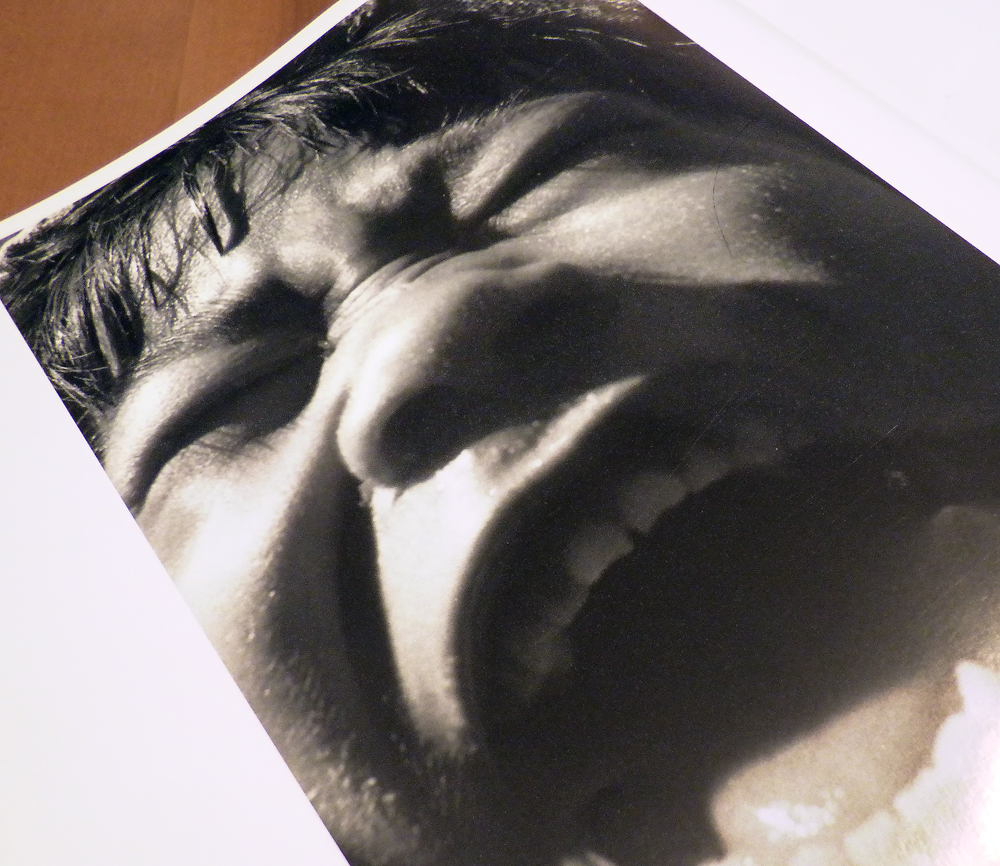

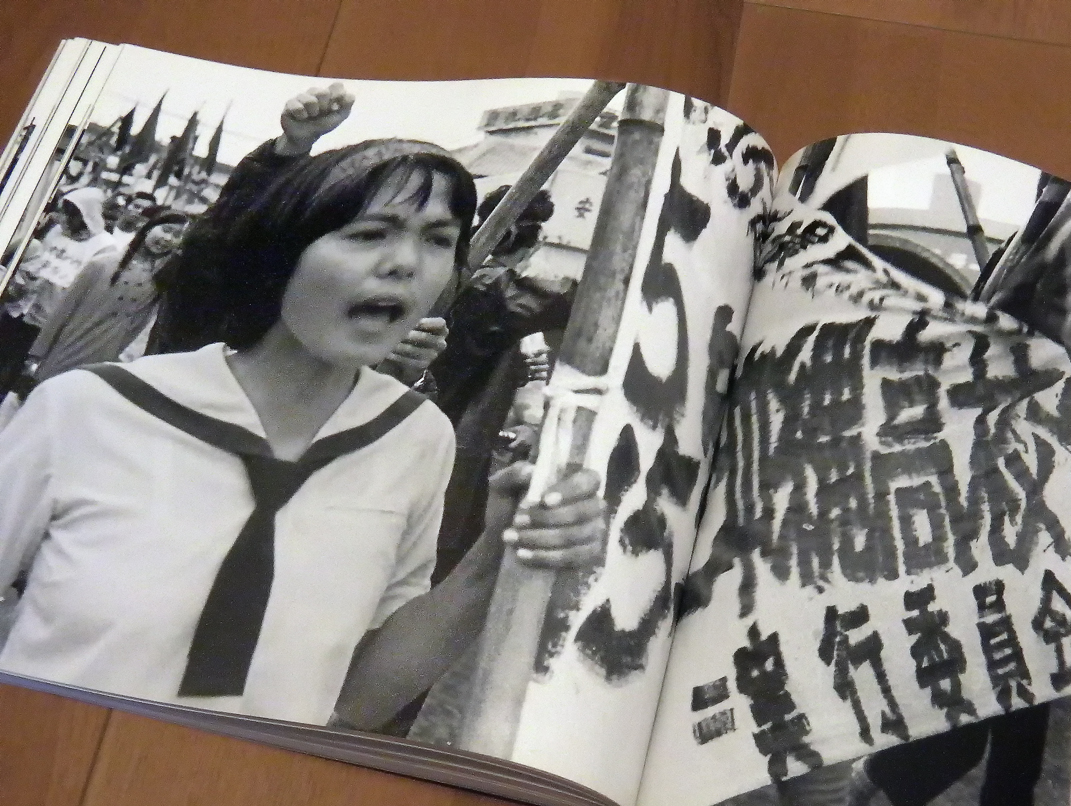

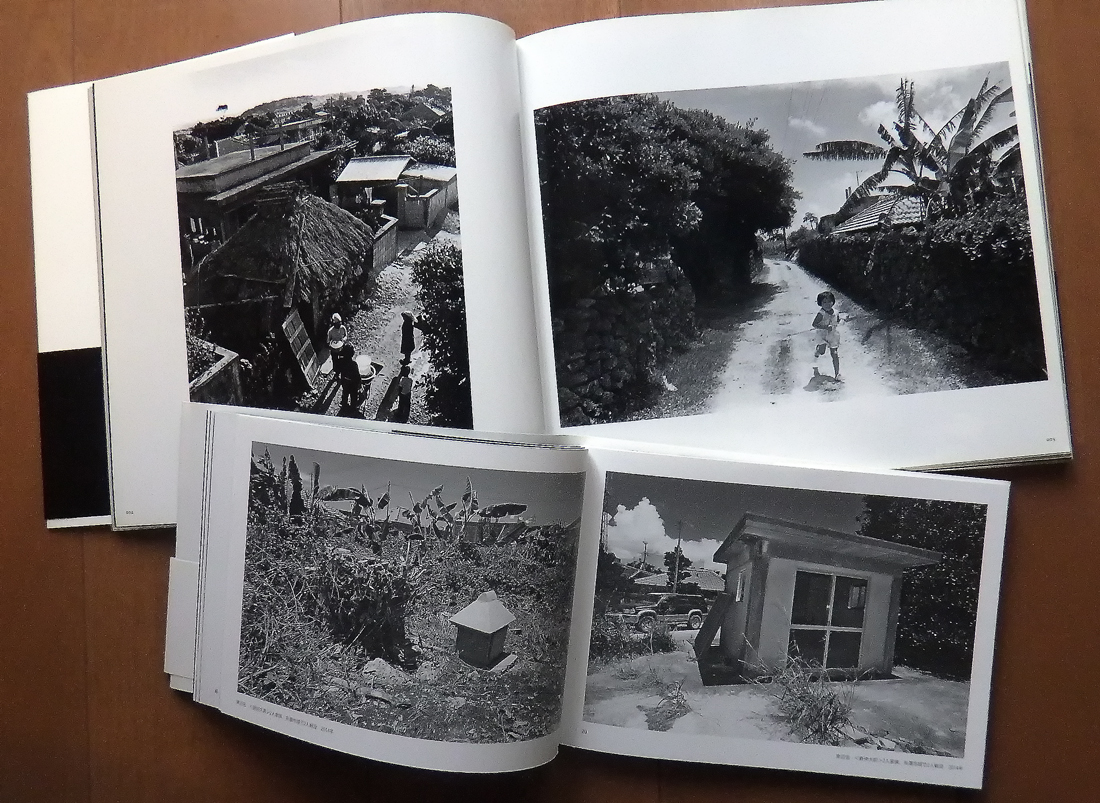

大城さんは、戦後の沖縄を記録し続けている報道カメラマンです。アメリカ統治時代、本土復帰前後の混乱期など、戦争で故郷や家族を失った民衆の苦悩や、体制への怒りなどをファインダーを通して表現されて来ました。

夫とは、遺骨収集で沖縄を訪ねるたびに、「今度こそ、会って飯でも食おうね」と、連絡を取り合っていたようです。が、お互いに忙しく、これまで一度も会えずじまい。ただ、私は今回が初対面。ちょっと、おっかなびっくりでしたが、日に焼けたウチナンチュのおじさん(ごめんなさい)の優しい笑顔に、癒されてしまいました。

今回、わざわざ糸満まで来て下さり、立派な写真集を2冊も戴きました。その内容は、素晴らしいの一言。昨年、学生たちと活動した糸満市福地集落の出身で、戦火に蹂躙された本島南部の人々の魂が、受け継がれているような作品ばかりです。

来月初旬、那覇に来られる写真家の石川文洋さんを交えて、一献傾ける約束をしました。沖縄を代表する写真家たちとの再会に、夫の哲二も嬉しそうです。ならば、あなたも良い写真を撮らないとね。今回も、私が全部撮影しましたけど!

- 2016遺骨収集活動7日目 激戦の丘で

-

沖縄本島南部の糸満市。アジア・太平洋戦争が終わって71年が過ぎた今も、日米の兵士らが大激戦を繰り広げた傷跡があちこちに残っています。今年は、旧日本軍が最後の力を振り絞って、米軍の進撃を食い止めようとした丘で活動を開始しました。

ただ、この場所には、貴重な遺跡があるため、下手なところを触れません。遺骨や遺留品がありそうな壕を見つけると、糸満市役所に出向いて、問題のない地点かどうかを確認しながらの作業になりそうです。

来月には、学生らが組織するボランティア団体と社会人の団体が駆け付けてくるため、総勢で200人近いメンバーで活動することに。そのためには、広範囲な場所を確保しておかねばならず、とても骨が折れる作業です。

夫の哲二と共に3日間、毎日約25000歩ずつ山野を歩き回り、200人が活動できる場所を探し出しました。ただ、地形が複雑なうえ、米軍の激しい砲撃を浴びているので、大きな岩が浮石となっている場所が多数あり、危険も伴いそうです。

でも、小さな壕の中を試しに掘ってみても、本格的には収骨された痕跡がなく、たくさんの戦没者が眠っている可能性も。昨年の喜屋武、福地の丘と同じで、ここも旧日本軍が要塞のように陣地壕や散兵壕などを掘りめぐらしてあります。

そのため、大小の壕口があちこちに開いていますが、凄まじい砲撃を受けたのでしょう。その大半が崩れて、入り口付近が埋まっているのです。人力では動かせそうにない巨岩もあり、どうしたものか途方に暮れています。

でも、2月に入ると元気いっぱいの大学生たちがやってきます。さぁ、みんな、今年も頑張ってもらうわよ。君たちにしか、できない作業が山積みだからね。去年以上に大変な場所ばかりだから、覚悟してよ!

で、学生たちが来るまでは、夫婦でコツコツと活動を続けます。できる限り、ホーム・ページのブログなどを更新しますので、1週間ほど音沙汰がなければ、捜しに来てやってください。おっと、今年は訳があって、しばらく活動場所を明かせないのでした。大丈夫かなぁ

- 2016遺骨収集活動4日目 今年もよろしくお願いします

-

今年も、沖縄にやって来ました。例年、実施している遺骨収集のためにです。それが、私たちが訪れた途端、沖縄だけでなく日本全国が強烈な寒波に覆われ、沖縄も10度以下になったのです。もしかしたら雪が降るかも‥。

そんな期待をしながら、活動する現場の下見に行きました。ここは、沖縄南部の激戦地。兵士だけでなく、大勢の民間人が戦火に巻き込まれて犠牲になった地区です。

集落内には、一族が全員死亡した家の跡が点在しています。それほど、沖縄戦の戦火が地区住民の幸せな暮らしを焼き尽くしたのです。この悲しい現場に立つたびに、涙が止まりません。

今回は、この集落周辺で活動をする予定です。詳しい場所は、処々の理由があって、まだ明かせません。明日から、ジャングルにわけいります。また、続報をお待ちください。2016年活動報告の初回は、記事も写真も律子が担当しました。

- 2015遺骨収集活動345日目 戦没者の遺留品の返還活動(下)~奇跡の帰還

-

㊥から続きます。

※NHKテレビで放映されました

http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20151208/4099061.html

※朝日新聞に掲載されました

http://www.asahi.com/articles/CMTW1512070100010.html

学生たちが帰った後、私たち夫婦も、お世話になった方々へ挨拶を済ませて、青森へ帰る準備をしていました。その時、一連の捜索活動を取材して、放送して戴いたNHKの記者さんから、一本の電話が。

「当局のコールセンターに、番組を見たという、濱岡敏雄さんの遺族を名乗る方から電話がありました」と、連絡が入ったのです。「えー、どんな方」と夫の哲二。「どうも、弟さんの関係者の様ですが、詳しいことは判りません」。冷静な口調ながらも、記者さんも興奮している様子。

お互い、驚きと、嬉しさに、感情を抑えきれません。「やりましたねぇ。いや、やったぞ!。帰青の船や青森での仕事を、すべてキャンセルして対応します」と哲二。記者さんも、「その方がいいと思います。学生さんはどうされますか」

「うーん、もう一度、呼ぶとなると、費用がなぁ。でも、声は掛けます」。アルバイトして貯めたお金で来ている学生には、酷な出費。で、合原波穂さんに電話すると、「ほんとですか!。行きます、絶対に行きます。う、う、ぅ‥」と、電話口で号泣する声。

日を置かずして、3人の学生が駆けつけて来ました。前回と同じ、同志社女子大の合原波穂さん、関西大学の戸高幸星さん、そして、新メンバーに神奈川大学2年の根本里美さんです。拓大の久野さんは、授業の関係で、参加できませんでした。

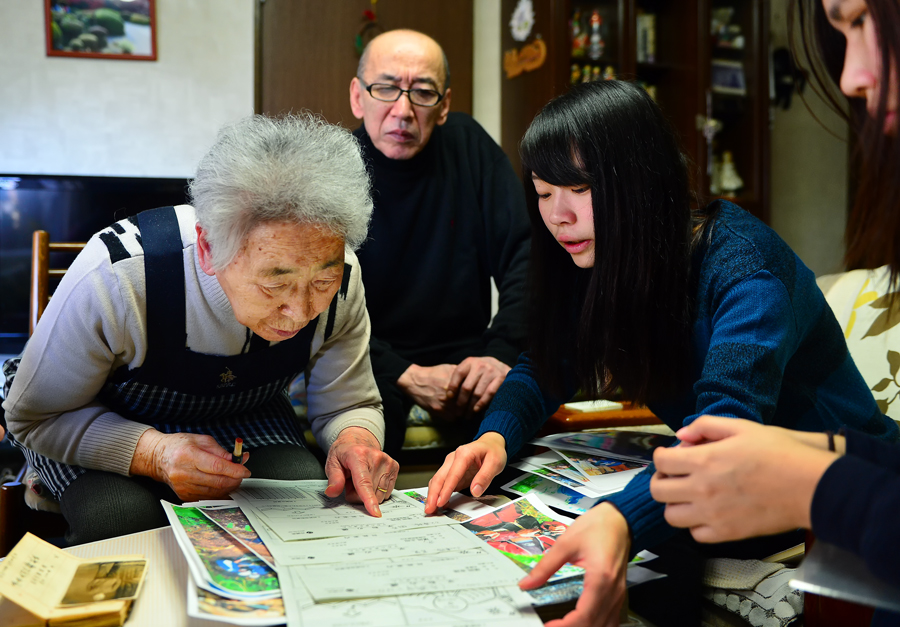

NHKから聞いた相手先へ連絡すると、敏雄さんの弟さんの奥さまでした。梅枝さん(90)。そのお話では、「台所で夕食の準備をしていると、テレビから濱岡という名が聞こえてきました。何かなぁ、と見に行くと、なんと義兄の印鑑が映されています。全身に鳥肌が立ちました」と、興奮した口調。

濱岡家の家族構成を伺うと、敏雄さんは6人兄弟の次男で、梅枝さんは三男・義雄さんの奥さま。大正14年生まれで、終戦の時は20歳。竹やりを持って軍事教練に明け暮れた軍国少女だったと、当時を振り返られます。

「敏雄さんの父母や兄弟は、ほとんど鬼籍に入っています。私の夫も、24年前に逝去しました。皆、それぞれ、お墓や納骨堂などに入っていますが、義兄の遺骨や遺品は何もないのです。欲しい。受け取って、亡くなった義母と一緒にさせてあげたい‥」。電話口ですすり泣く声が聞こえてきました。

敏雄さんの母・セイさんは、早くに夫を亡くし、刑務所の看守をしながら、女手ひとつで6人の子を育て上げました。長男、次男、三男と3人の子を戦争に取られますが、2人は無事に復員。でも、次男の敏雄さんが、沖縄で帰らぬ人となってしまったのです。

梅枝さんによると、最も親孝行だったとされる敏雄さん。裁判所関係の仕事をされていましたが、旧満州に渡り現地で召集。第24師団歩兵32連隊へ入隊後も、戦地で得る収入をすべて母へ仕送りしていたそうです。

電話口で、涙ながらに語る梅枝さんに、「学生たちとお届けにあがります。そこで、もっと敏雄さんやご主人さま、お義母さまのお話を聞かせてください」とお声がけし、電話を切りました。よほど、嬉しかったのか、電話を切ろうとなさらないのです。

早速、敏雄さんの印鑑を手に訪ねてみました。お住まいは札幌市内。夫・義雄さんが公務員だったため、転勤が多く、数十年前に、函館市から移り住まれていました。どうりで、函館で繰り広げた、学生たちの懸命の捜索に引っかからなかったはずです。

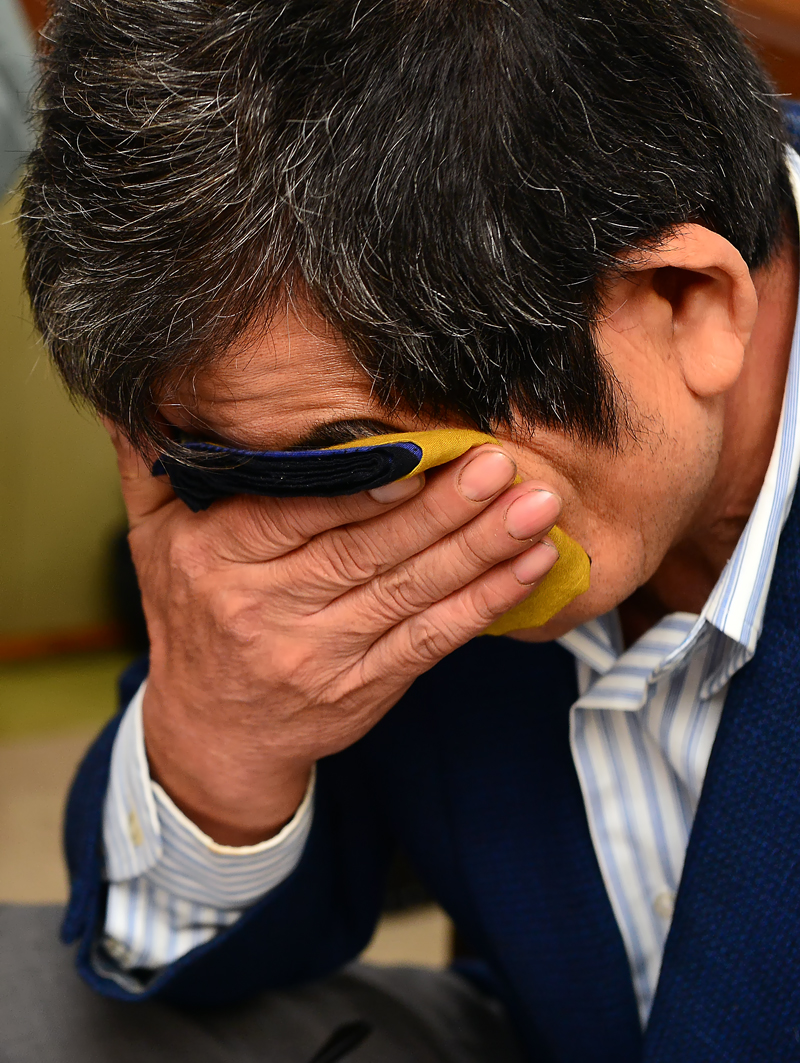

合原さんから、印鑑を受け取った梅枝さん。最初は涙ぐみながら、静かに見つめていました。時折、印章部を撫でまわします。そして、「義兄さん、お帰り。大変だったね‥」と、胸に抱きしめるような仕草。それを梅枝さんの次男・尚志さんが、優しく見守ります。

梅枝さんの夫・義雄さんは、敏雄さんと満州で同じ屋根の下で暮らしていたそうです。やはり、満州で召集され、終戦後、3年間もシベリアに抑留されていました。復員して、梅枝さんと結婚、3人の子どもに恵まれ、幸せに暮らすも、67歳で亡くなったそうです。

そんな義雄さんは、一つ上の兄・敏雄さんを最も慕っていた、と梅枝さんは語ります。「終戦後、少しでも兄の消息が掴めればと、夫は何度も沖縄を訪ねていました。そして、夫を含めた兄弟のほとんどが死去し、残された家族もあきらめていたのに‥」と、印鑑の発見に驚かれています。

そして、「まさに、奇跡のご縁を感じました。NHKに放映された2日は、夫の月命日。翌日、お坊さんを呼んで拝んでもらう予定でした。きっと、あの世の夫が引き合わせてくれたと信じています」と、涙を拭われました。

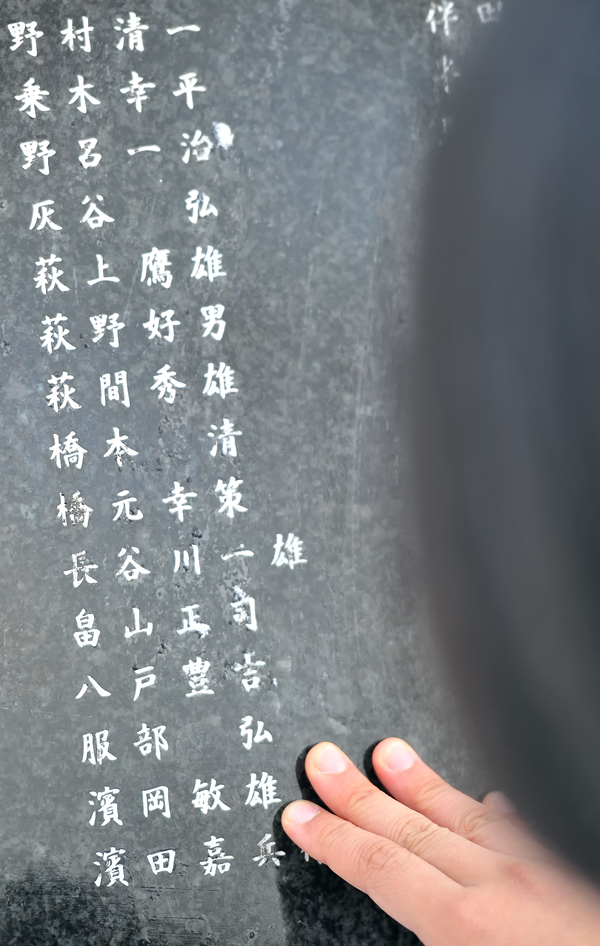

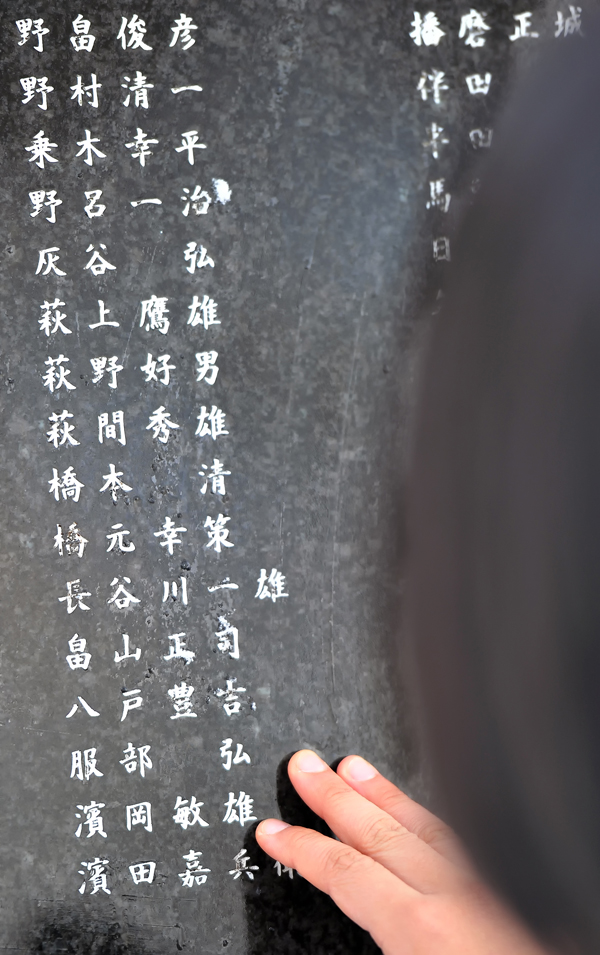

翌日、学生たちと一緒に、敏雄さんの名が刻まれた礎がある、札幌護国神社へ参拝しました。90歳とは思えない足取りで、背筋をピンと伸ばし、降り積んだ雪で凍り付いた参道を難なく歩かれます。学生が介助しようとするも、「大丈夫。自分の足で歩かないとダメになるから」と気丈な振る舞い。

奇跡の返還に立ち会って下さった北海道沖縄会の黒田会長も、「このお年なら車椅子の方も多いのに‥。医師だった私が見ても、こんな元気な90歳はめったにいらしゃいません。敏雄さんも良い方の元へ戻られたようですね」と目を細められていました。

受け取っていただいた印鑑は、梅枝さんのご家族や敏雄さんの兄弟のご家族と一緒に過ごした後、濱岡家の納骨堂がある北斗市の東光寺へ納められる予定です。その中には、母のセイさんも入られており、70数年ぶりに親子が再会できそうです。

学生たちも当初、梅枝さんと一緒に、東光寺を訪ね、母が待つ納骨堂へ印鑑を届けるつもりでした。が、ご高齢なのと、雪道の道中が危険なので、学生だけで東光寺を訪ねました。

印鑑は、梅枝さんにお渡ししたので、母のセイさんやご兄弟へ報告するためです。副住職さまが迎えて下さり、濱岡家のお話をして下さいます。そして、納骨堂の前へ行き、印鑑が見つかった場所の状況を説明した後、それぞれが想いを述べました。

最年少の根本里美さんは、感極まって言葉が出なくなり、その場で号泣してしまいました。それだけ、この印鑑の返還に掛ける学生たちの想いや願いが強かったのです。

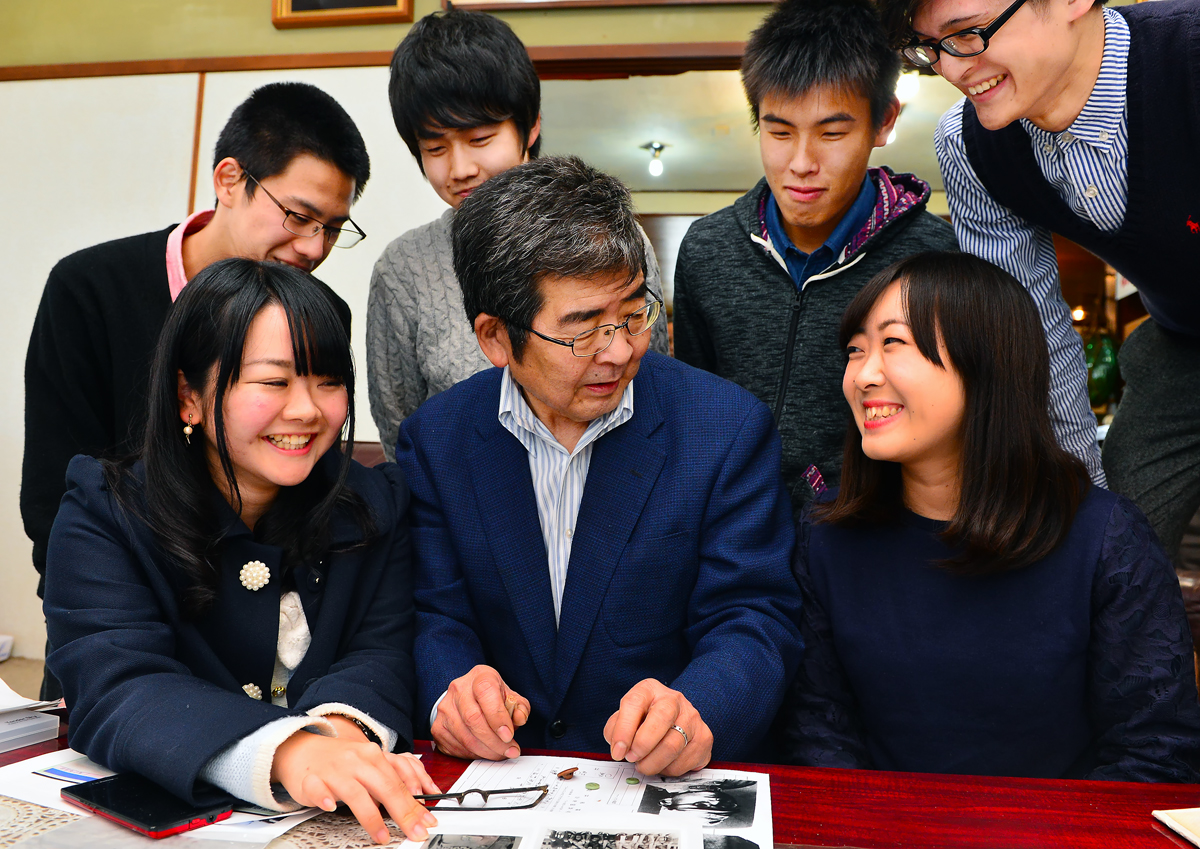

今回の返還活動で、リーダー役を担ってくれた合原波穂さんは、「ご遺族が心より喜んでいる姿に感動しました。よかった‥、ほんとうによかった。私たちの活動がお役に立てて、何よりの幸せです。来年も、沖縄で遺骨収集活動を実施します。今回の経験が、また励みとなり、次へ繋げそうです」と満足げに語ります。

たった一人の男子としてチームを支えた戸高幸星さんは、「親孝行だった息子さんの印鑑をお母さまにお届けできて、何よりも嬉しかった。今回の活動で得た出会いや体験は、何ものにも代えがたい貴重な宝物になります。参加して良かった。素晴らしい経験が出来た、と仲間に報告できそうです」と胸を張りました。

ごくろうさま、IVUSAの学生さんたち。ほんとうに良く頑張りましたよ。君たちの熱い情熱と行動が奇跡を産みましたね。浜田夫婦の活動だけでは、きっと、敏雄さんの印鑑を遺族へ届けることは出来ませんでした。

君たちがいたからこそ、地元の方々や行政機関の関係者たち、神社やお寺の皆さまが、協力して下さったのです。そして、発見のきっかけになったNHKや朝日新聞などのマスコミの皆さんも、報道して下さったのです。

ありがとう。私たち夫婦だけでなく、敏雄さんやその家族のみなさまに成り代わってお礼を申し上げます。そして、来年も、沖縄で一緒に頑張ろうね。一柱でも多くの遺骨を収容し、名前の描かれた遺留品を見つけたら、お返しに行こうね。

最後に、学生にかけた梅枝さんの言葉が印象的でした。「ほんとうに、ありがとう。素晴らしい若者ね、あなたたちは。でもね、知っていて欲しいわ。戦争は、前線で戦っている兵隊だけでなく、国民全員が巻き込まれてゆくの。老若男女は関係ないのよ。私はそれを体験したの。だから、絶対にしてはいけない」

お世話になった皆さまへ、心からの感謝と御礼を申し上げます。

- 2015遺骨収集活動344日目 戦没者の遺留品の返還活動(中)~IVUSAの学生たちの頑張り

-

㊤から続きます。

北海道へやってきたIVUSAの学生たち。同志社女子大4年の合原波穂さん、関西大学3年の戸高幸星さん、拓殖大学3年の久野未稀さんの3人です。大学の授業やアルバイトがある中、やりくりして駆けつけてくれました。

札幌に入った学生たちは、まず、ご遺族の情報を下さった「北海道沖縄会」の黒田練介会長にお会いしました。沖縄で戦没した北海道出身者の遺族会の代表として、長年、慰霊の活動や遺骨収集なども実施されてきた方です。

黒田会長は、首里近郊の弁ケ岳で、軍医だったお父様を亡くされました。その遺骨も遺留品も帰ってきていないそうです。戦後は、お母様の手で育てられ、札幌市内で医師をされていました。今回の印鑑の話を聞いて、出来るだけのことはお手伝いしたいと、申し出て下さったのです。

ただ、遺族会と言っても、その遺族が会合に参加したり、便りを下さったりしない限り、消息を追えるものではありません。結局、待っておられたご遺族の名と、登録されていた函館の住所が判っただけで、それ以上の情報はありませんでした。

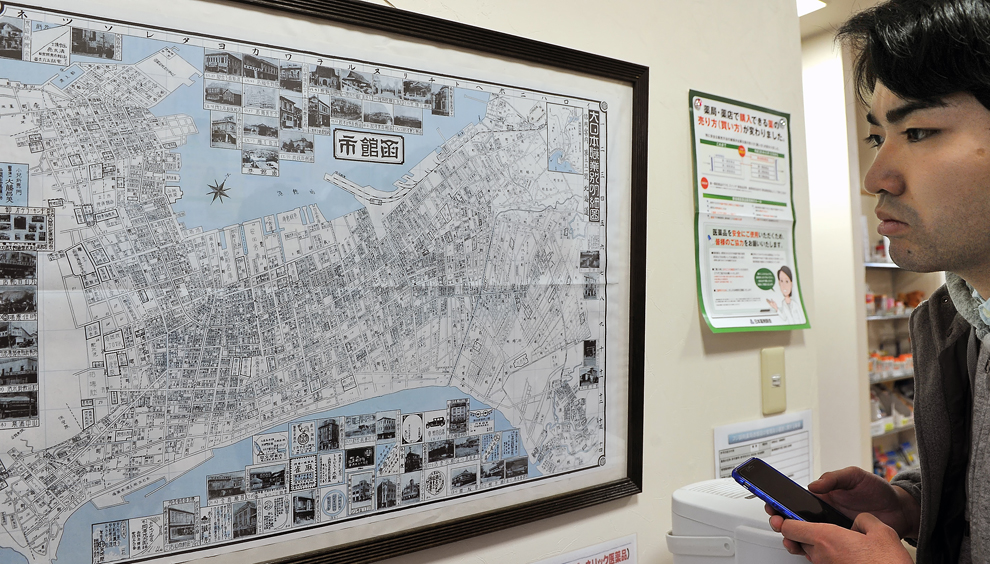

合原さんをリーダーとする学生の捜索チームは、一路、函館へ。この活動、ボランティアなので、経費はどこからも出ません。夫の運転する浜田家の自家用車にすし詰めになりながら、片道6時間の道のりを走ります。折り悪く、北海道はドカ雪。おっかなびっくりの旅程です。

函館ではまず、濱岡セイさんが住んでいたとされる同市東川町で、町内会の角谷隆一会長をお訪ねしました。御年94歳。アジア・太平洋戦争の生き残りで、主に中国東北部などで戦い、1946年に復員されました。

終戦後、材木屋を営みながら、3人の子どもを育てられ、現在は奥さまと二人、同町内で余生を過ごされています。角谷会長に濱岡さんの消息を聞きましたが、まったく覚えがない、と話されます。同じ町内に住んでいたのなら、接点があるかと思ったのですが‥

次は、敏雄さんの情報を下さった函館護国神社(大橋東城・宮司)です。戦争で亡くなられた旧日本軍の兵士は、靖国神社や地元の護国神社に「祭神」として祀られています。敏雄さんも、ご多分に漏れず、名簿に名前があるそうです。

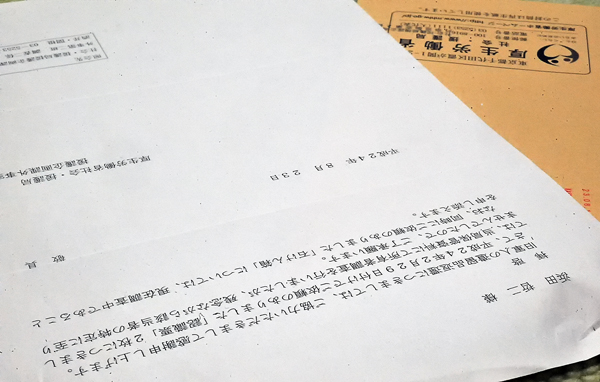

同神社の後藤隆博・事務長をお訪ねしました。私たちからの連絡を受けて、名簿を再確認したり、古い資料を見直したりして、調べて下さっていました。特に、命日祭に、ご遺族へ案内状を送っていた、記録が残っているそうです。

ここで、新たな事実が判明しました。敏雄さんには「信雄さん」という家族が存在していることが判ったのです。戦後、命日祭の案内を、同市新川町の信雄さん宛に出されていたことが判りました。

そして、濱岡セイさんが、敏雄さんの母親であることも判明したのです。これは大発見です。もしかしたら信雄さんは、敏雄さんの兄弟や従妹の可能性もありそうです。早速、学生たちと新川町へ向かいました。

ここで、1930年代から、「新川薬局」という調剤薬局を営まれている内山光重さんを訪ねました。とてもご親切な方で、見ず知らずの学生からの問い合わせを受けて下さり、地元の戦争体験者や長老たちから、濱岡家の情報を聞いて回って下さいました。

が、ここでも、記憶がある方はいません。皆が、「濱岡ねぇ。この地域には珍しい名前なので、いたら判るんだけど‥」と、首をひねります。こうなったら、足を使うしかありません。学生たちが、地元の家を1軒1軒周り、聞き込みを開始します。

特に、お年寄りが暮らしている家を重点的に訪ねます。時には、親切なおばあちゃんを外へ連れ出し、一緒に知り合いの所を回ります。「濱岡?、ハマグチさんなら知っているけど‥」

東川、新川両町内で、飛び込みの行脚を続けましたが、結局、手掛かりになる情報は得られませんでした。一同、途方に暮れてしまいました。ここで、学生に密着取材してくれているNHKのクルーから、「千歳町に沖縄戦の生き残りがいるんだけど、会ってみる?」との提案。

二つ返事で、了承。対面することに。敏雄さんと同じ第24師団に配属されていた村瀬幸雄さん。同じ山部隊ながら、歩兵32連隊(山3475部隊)の敏雄さんに対し、村瀬さんは師団付きの通信隊(山3482部隊)に所属していたそうです。

旧満州から沖縄に転戦。最前線で、斥候や通信網の整備などをされていました。戦闘が激化した4月末、作戦を終えてからの帰隊中に、米軍の放った砲弾の破片が背中にあたり、重傷を負った、と振り返られます。

生死をさまようような大きなケガで、野戦病院壕を転々としながら、南部へ敗走。戦況が悪化し、他の重傷の仲間と同じく、自決用の手榴弾を手渡されそうになりましたが、「最後は太陽の元で死にたい」と戦うことを志願。

その後、沖縄本島南部の壕を転々としながら、生き延びたそうです。時には、戦友や軍馬などの死体を食べて、丸々と太ったネズミを捕まえて飢えをしのいだことも。「沖縄の戦場は地獄だった。もう二度と戦争を起こしてはいけないよ」と、諭すように語り掛けてくれます。

御年94歳。記憶も口調もしっかりとされており、凛として歩く姿を見る限り、20歳以上は若く見えます。そんな村瀬さんに聞いても、濱岡敏雄さんの記憶はない、とおっしゃいます。

「私の部隊は277人中、17人しか生き残れなかった。それでも、全員の氏名や顔を覚えている訳ではない。ましてや師団や故郷が同じであっても、大人数の軍隊で、お互いの消息を確かめ合うのは難しい。部隊が違うと、機密上、横の連絡を取り合うことは許されなかったよ」と申し訳なさそうに、話されます。

これで、可能性のある個人の調査対象はすべて回りました。残念ながら、手掛かりは掴めませんでした。仕方がないので、事前に連絡してあった函館市役所地域福祉課を訪ね、今回の経緯を話し、遺族捜しの協力をお願いしました。

同課の職員の方々も、一生懸命に訴える学生たちの真摯な言葉に耳を傾けて下さり、お手伝いして下さることに。でも、手掛かりが途切れた今、これ以上は北海道には滞在できません。皆、授業やアルバイトがあるのです。

後ろ髪をひかれながら、各々の所属する大学がある、京都、神戸、東京へ帰ってゆきます。別れ際、目に涙を浮かべていたリーダーの合原波穂さんは、「絶対にあきらめません。私たちの手で、必ず、印鑑をご遺族の元へ届けます」との強い決意。

が、70年の時の壁は、健気な学生たちの行く手を大きく阻んだままです。悔しいけど、これまでかな、と思った矢先、奇跡のような一報が飛び込んできました。

(㊦に続く)

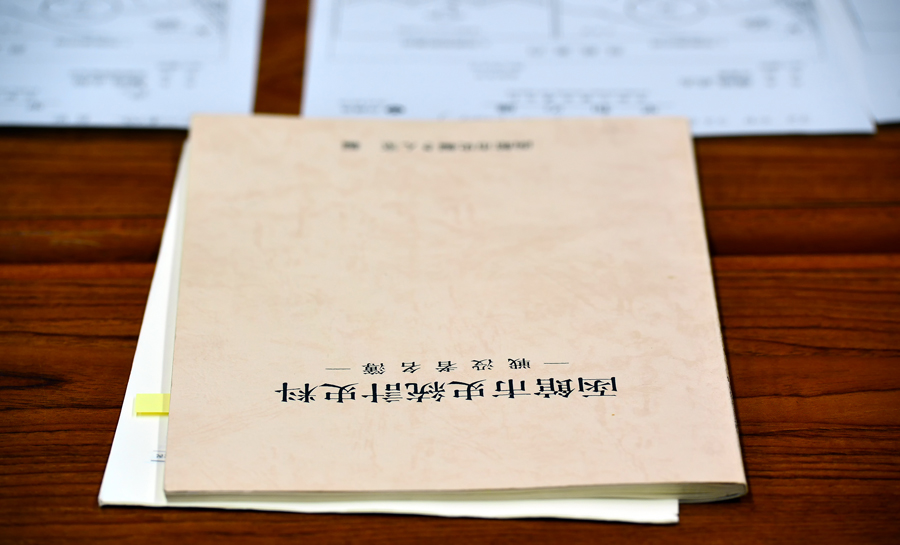

- 2015遺骨収集活動343日目 戦没者の遺留品の返還活動(上)~執念の捜索

-

沖縄県で続けている戦没者の遺骨収集活動。終戦から70年、その節目の年が暮れる直前、とても感動的な場面に立ち会うことができました。今回は、その物語です。

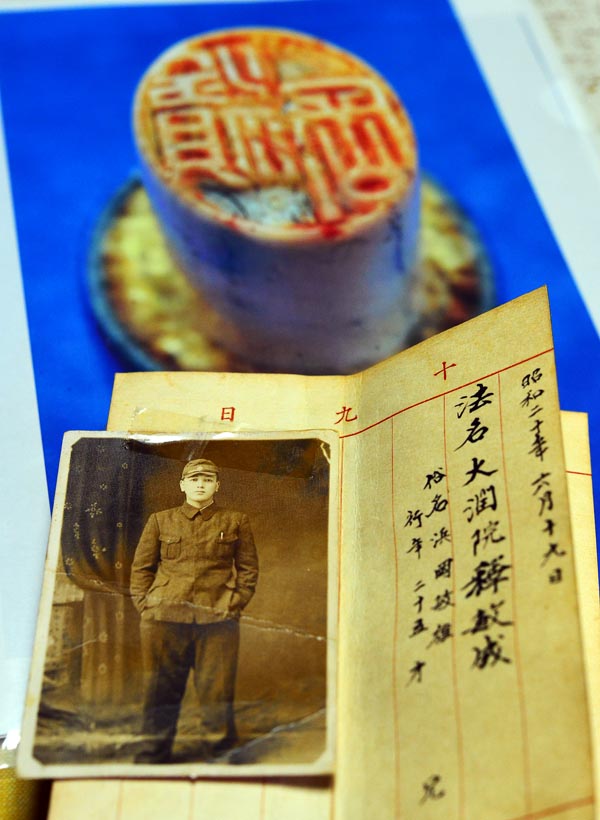

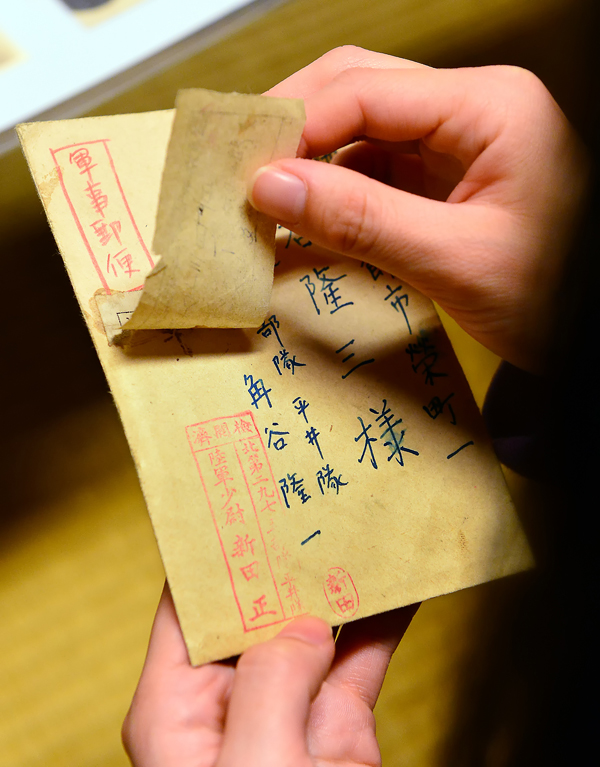

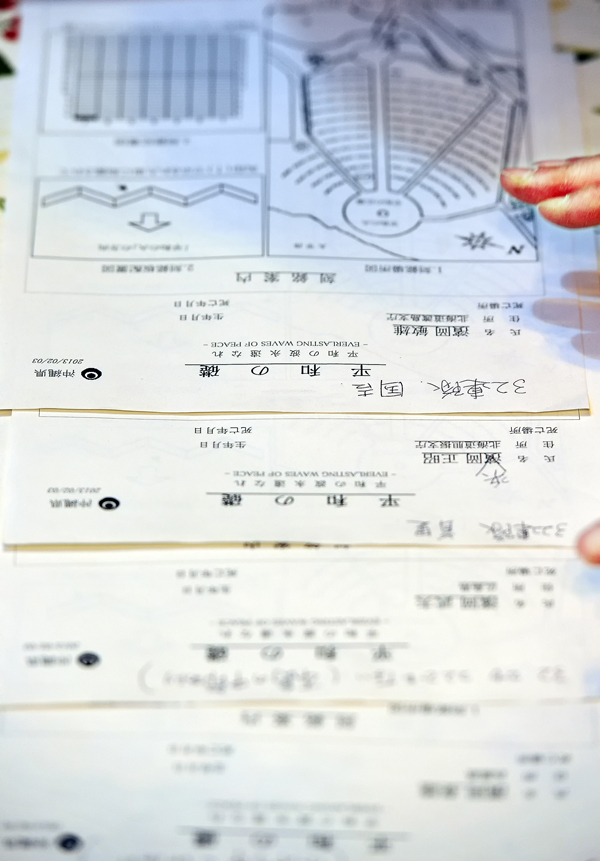

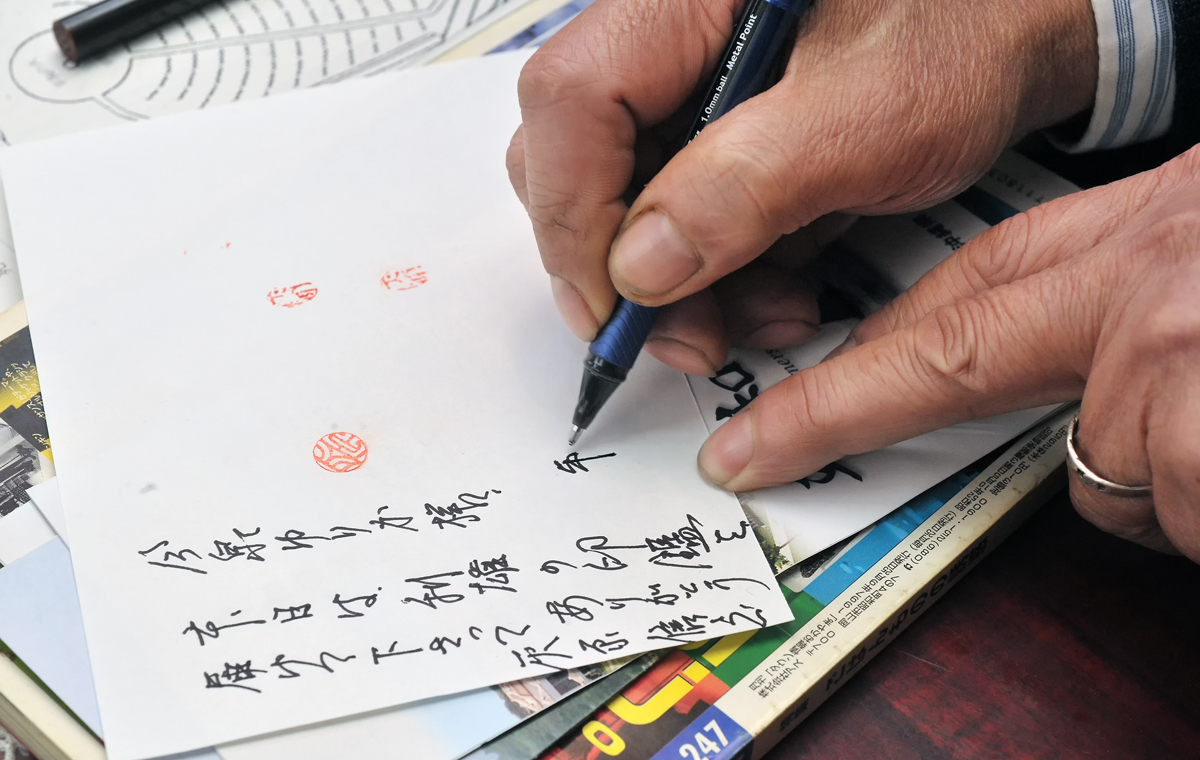

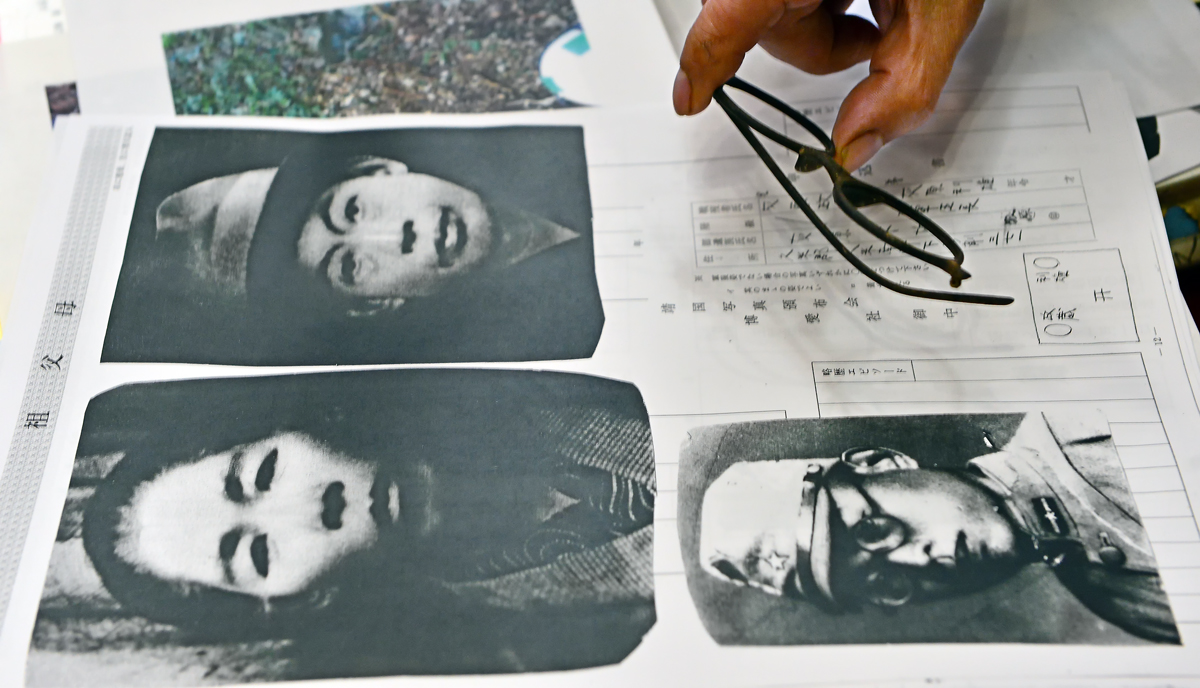

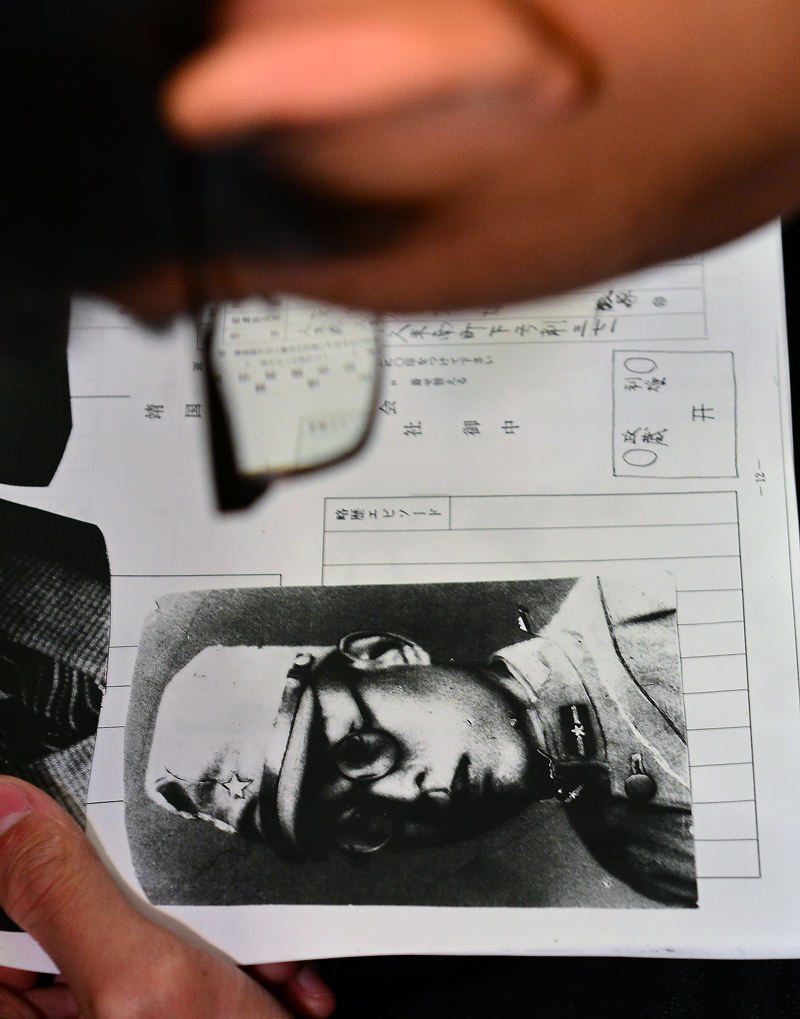

2年前の2月、糸満市真栄里の旧野戦病院壕の入り口で見つけた印鑑の話です。IVUSA(国際ボランティア学生協会)と一緒に遺骨収集をするために、事前に試し掘りをしていたら、数多くの武器弾薬と一緒に1本の印鑑が出てきました。

「濱岡」と刻まれた印章。地元のはんこ屋さんに見て貰ったら、水牛の角製で、珍しい形の物だそうです。学生たちと一緒に、印鑑の持ち主と遺族捜しをスタートさせました。

検索してみると、沖縄戦で戦死した濱岡姓の戦没者は4人です。二人が北海道出身で、残りは兵庫と広島県の出身者。戦没した場所や時期、部隊などを調べ、最終的に第24師団歩兵32連隊に所属していた北海道の二人に絞って調査を開始しました。

そこで問題になるのが、行政が掲げる「個人情報保護」の壁。遺族もしくは、その関係者でない限り、絶対に情報は教えてもらえないし、遺族からの依頼や委任がなければ、捜してくれようともしません。遺族が見つからない状態で、動いてくれる役所はありません。

また、厚生労働省にお願いしても、様々な制約を付けられ、最終的に遺留品の権利を放棄しない限り、調査に着手してもらえないのです。それに、過去の経験から、苗字しかわからない遺留品を、本気になって捜してくれると思えません。

ただ、まったく情報がないので、ダメ元で、北海道庁の援護課に捜してくれるように掛け合いました。が、「厚労省を通せ」の一点張りで、耳を傾けてもらえません。案の定です。仕方なく、自分たちで捜索を開始しました。

まず、二人の濱岡さんのどちらの遺品であったかということです。そこで重要なのが、亡くなった場所と時期です。戦死場所はお一人が首里近郊、もう一人が糸満市国吉付近です。前者の戦没時期は5月初旬、後者は6月19日です。

歩兵32連隊の戦闘の記録を見ると、4月~5月頃は、本島中部付近の首里近郊で戦死者を数多く出しています。そして、糸満市国吉や真栄里の高地では、6月上旬から中旬にかけて、米軍と激しい戦闘を繰り広げ、一部を残してほぼ全滅した場所です。

これで、ほぼ絞り込めました。国吉で戦死したと記録に残る「濱岡敏雄」さんの印鑑ではないかと。そして、もう一人の濱岡さんは、名前の漢字が簡単な「浜」になっており、該当しないことが判ったのです。

これで、北海道・渡島支庁出身の濱岡敏雄さんが持っていた印鑑ではないか、と断定しました。生き残って帰った方が落とした可能性も捨てきれませんが、この野戦病院壕は、戦時中に重傷を負った兵士たちが数多く収容されていた、と地元の長老が証言されており、生き残りが少なかった壕とされています。

それを裏付けるように、数十年前、厚労省が遺骨収集をしたら、数多くの戦没者の遺骨を出てきました。更に、遺骨収集家の国吉勇さんらも、「戦後、何回も収容活動をしたが、その度に、何十という遺骨を集めた」と証言されています。

日本軍の最後の防衛線のひとつとされた地域。そこを守るため、兵士たちは死に物狂いで戦い、そのほとんどが命を落とした場所だとされています。ゆえに、持ち主が戦死している確率の方が高い、として検索を開始しました。

持ち主捜しが1年を過ぎた頃、戦没者の身元が判る貴重な情報が寄せられました。「北海道沖縄会」の黒田練介会長が、「濱岡さんの遺族が判りました。函館市に住んでいた濱岡セイさんという方です」と知らせて下さったのです。

セイさんが、戦没者の敏雄さんの母親なのか、兄弟なのか、奥さんなのかはわかりません。藁をもすがる思いで、函館市役所や、かつて住んでいたとされる近隣の寺社に連絡をとりました。

すると、函館護国神社に敏雄さんが祭神として祀られており、戦後、函館市に暮らす遺族がお参りした記録が残っていることがわかりました。が、手掛かりはこれだけ。現在、遺族がどこにいるのか、ぷっつりと足取りは途絶えてしまったのです。

函館は商都として栄えた古い町。もしかしたら、地域のお年寄りの中には、濱岡さんを知っている人がいるかもしれない‥。でも、今までの遺留品返還活動の中で、これは限りなく見つかる確率が低いケースです。

直接、函館へ出向いて聞き取り調査をしても、無駄足になってしまう恐れがあります。が、学生に話すと、「私たちにお任せください」と力強い返事。敏雄さんを、家族の元へ返してあげたいという想いを胸に、私たち夫婦とIVUSAの学生3人が、北海道へ飛びました。(㊥へつづく)

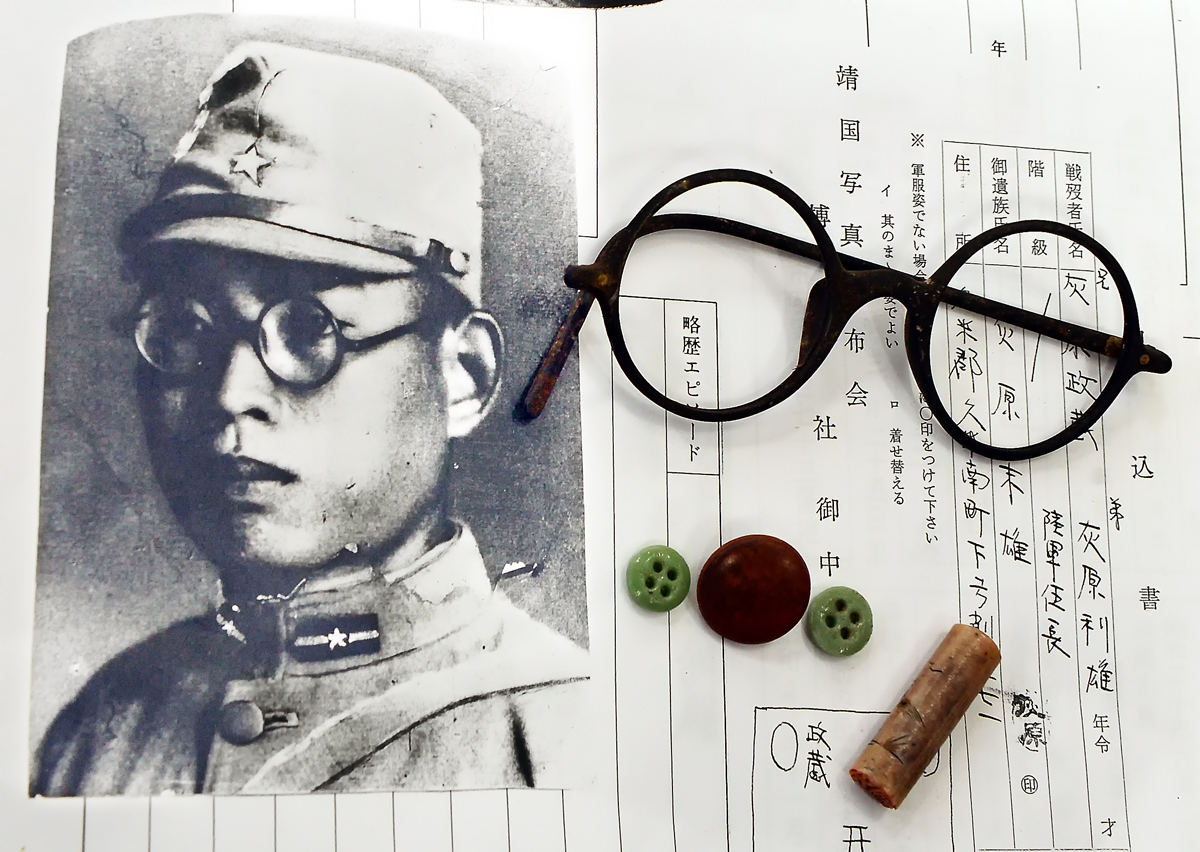

- 2015年遺骨収70日目 学生たちが戦没者の遺留品を返還

-

私たちが沖縄で活動のお手伝いをする遺骨収集の学生ボランティアたちが、素晴らしい成果を成し遂げました。終戦から70年が過ぎた今、ただでさえ難しい戦没者の遺族への遺留品返還を自分たちの手で成し遂げたのです。

★朝日新聞に掲載されました。

http://www.asahi.com/sp/articles/ASH585R4RH58TIPE01X.html?iref=comtop_list_nat_n05

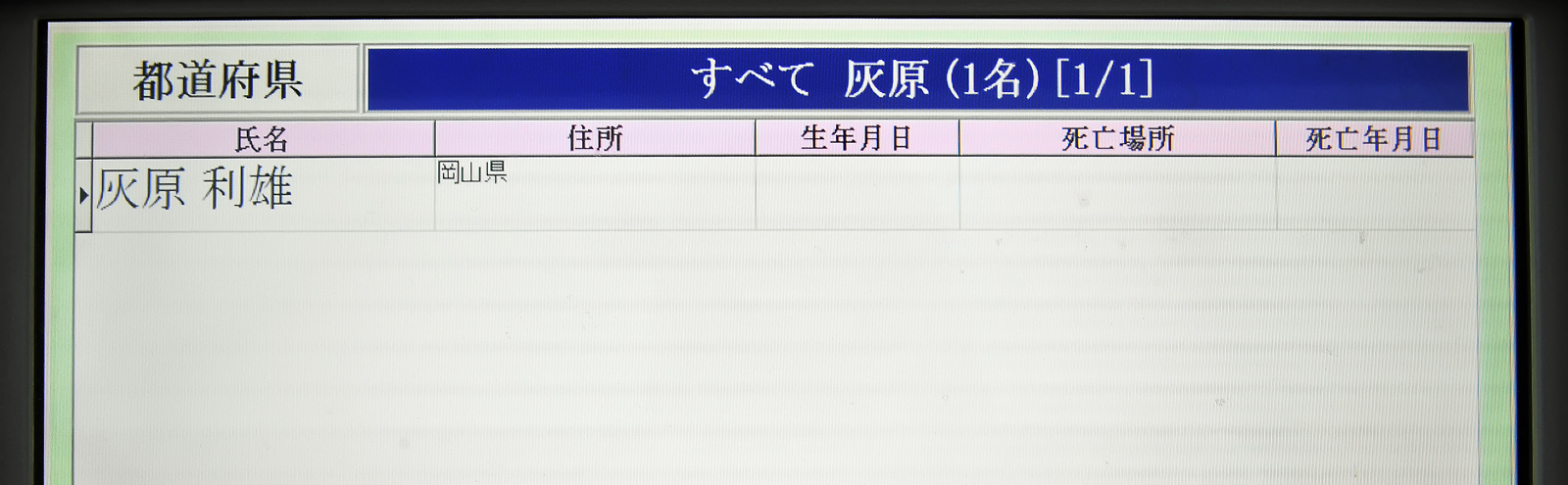

それは今年2月、糸満市喜屋武で発掘作業をしていた「IVUSA(NPO法人国際ボランティア学生協会、本部・東京)」の市場涼さん(19)=立命館大=が、「灰原」と刻まれた印鑑を発見したことから始まりました。

同団体の派遣期間の終了が迫っていたため、代わりに「JYMA(日本青年遺骨収集団、本部・東京)」の黒田一樹隊長(20)=東洋大=らが、平和祈念公園内のシステムで戦没者の氏名などを検索。

第32野戦兵器廠に所属した岡山県出身の灰原利雄さん(当時27歳)と特定。その様子を放映したNHKテレビを見た遺族関係者らが、「私たちの身内ではないでしょうか」と、JYMAの本部などへ申し出て来られました。

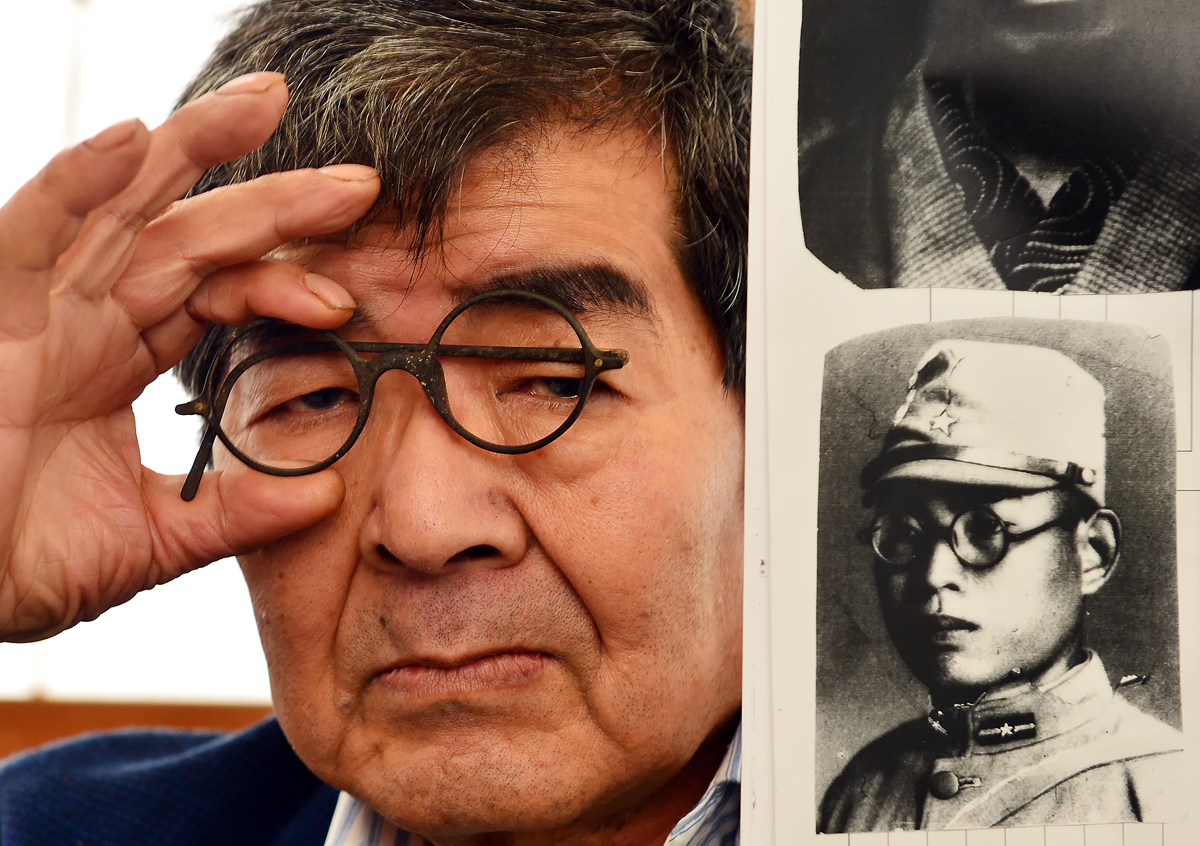

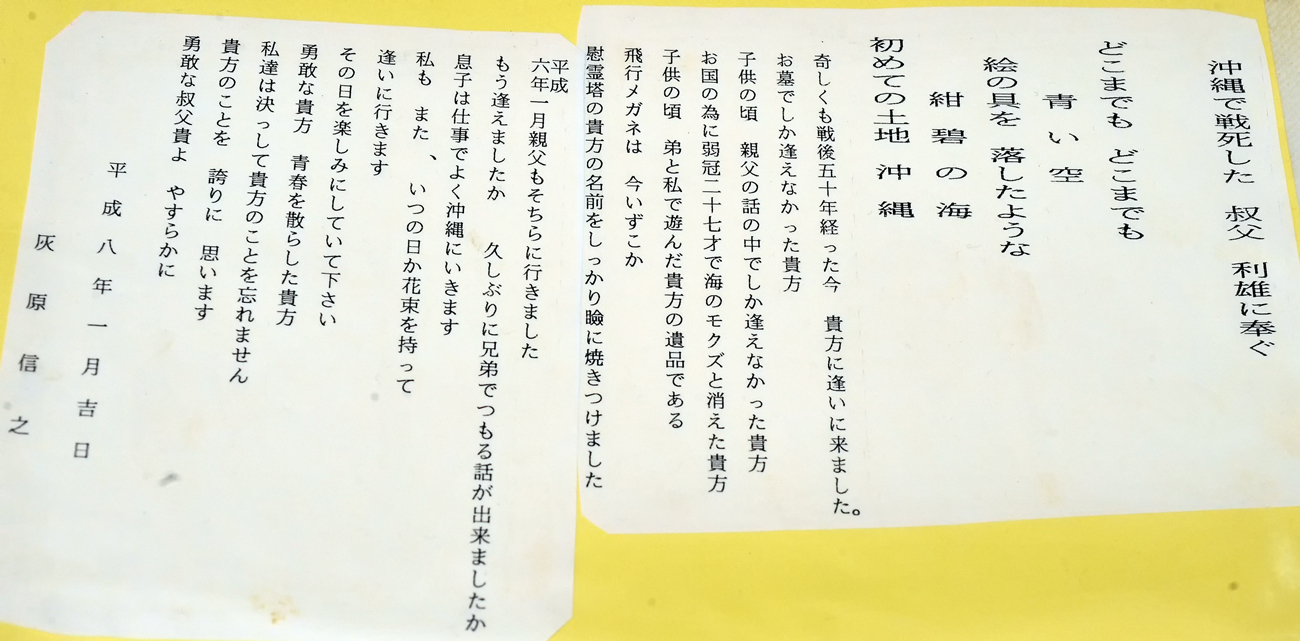

そして、IVUSAとJYMAの学生たちの代表者が3月末、戦没者の甥にあたる岡山県久米南町に住む灰原信之さん(68)の元へ、印鑑などをお届けしました。その瞬間に立ち会いましたが、感動で涙が止まりませんでした。

よく頑張ったね、学生さんたち。素晴らしい働きぶりでしたよ。君たちと出会えて、ほんとうに良かった。

遺留品を受け取った信之さんも、「こんな形で帰ってくるとは‥。もう、奇跡としか思えません」と、感無量の様子。父親の弟になる利雄さんが戦死した2年後に生まれ、叔父の話は、沖縄で戦死したとしか聞かされていませんでした。

印鑑を届けにきた学生たちから、発見場所のジャングルの様子や、利雄さんが戦没した当時の戦いの記録などを聞いて、「喜屋武で戦死とあったので、てっきり岬に近い海辺で亡くなったと思っていました。それが‥」と、驚かれています。

そして、「学生さんたちがたいへんな労苦を重ね、叔父の生きた証を見つけてくれたことが、何よりも嬉しい。弟の身を案じながら亡くなった父も、きっと喜んでいるでしょう。これで灰原家の戦争が終わりそうです」と、目じりを拭われました。

今回は、印鑑と同じ場所で見つかった黒縁の丸いメガネや軍服のボタンも学生が持参。生前の利雄さんの写真を見て、同じメガネであることを確認したうえで、これらも返還されました。

戦没者の遺骨収集活動をボランティアで約60年間も続ける那覇市の国吉勇さん(76)も、「印鑑だけでなく、身に着けていたメガネが遺族の元へ帰ったのは初めてだね。まさに奇跡が重なったような例だ」と、喜ばれています。

印鑑を発見した市場さんは、「遺留品の返還に携わったことで、戦没者の為人が判り、亡くなった方をより身近に感じることができました。そして、ご遺族が喜ぶ姿を目のあたりにできて、ほんとうに嬉しかったです」と、満面の笑顔。

夜行バスで東京から駆けつけたJYMAの今泉ゆりかさん(22)=国学院大=は、溢れだす涙をこらえながら印鑑を受け取る、信之さんと母の泰子さん(92)の手を握り締めて号泣。

「今回の活動に携わったことで、埋もれたままの戦没者や肉親の帰りを待ち続ける遺族の戦争は終わっていない、と痛感しました。そんな方々の心情に寄り添える活動を、今後も続けて行きます」と、決意を述べました。

終戦から70年。戦争の記憶や記録の継承が難しくなる中、遺骨収集を通して、戦没者や遺族に寄り添おうとする若者たちの活動が注目を集めています。今回の返還事業は、NHKをはじめ、読売新聞や朝日新聞などの全国紙、地元の山陽新聞などにも掲載されました。