沖縄戦の生き残りである、歩兵第32連隊第一大隊の伊東孝一大隊長(享年99)からお預かりした手紙を、現代の遺族へお返しする取り組みを始めて足掛け7年。その活動の軌跡を記録した書籍が「新潮社」から出版されることになりました。

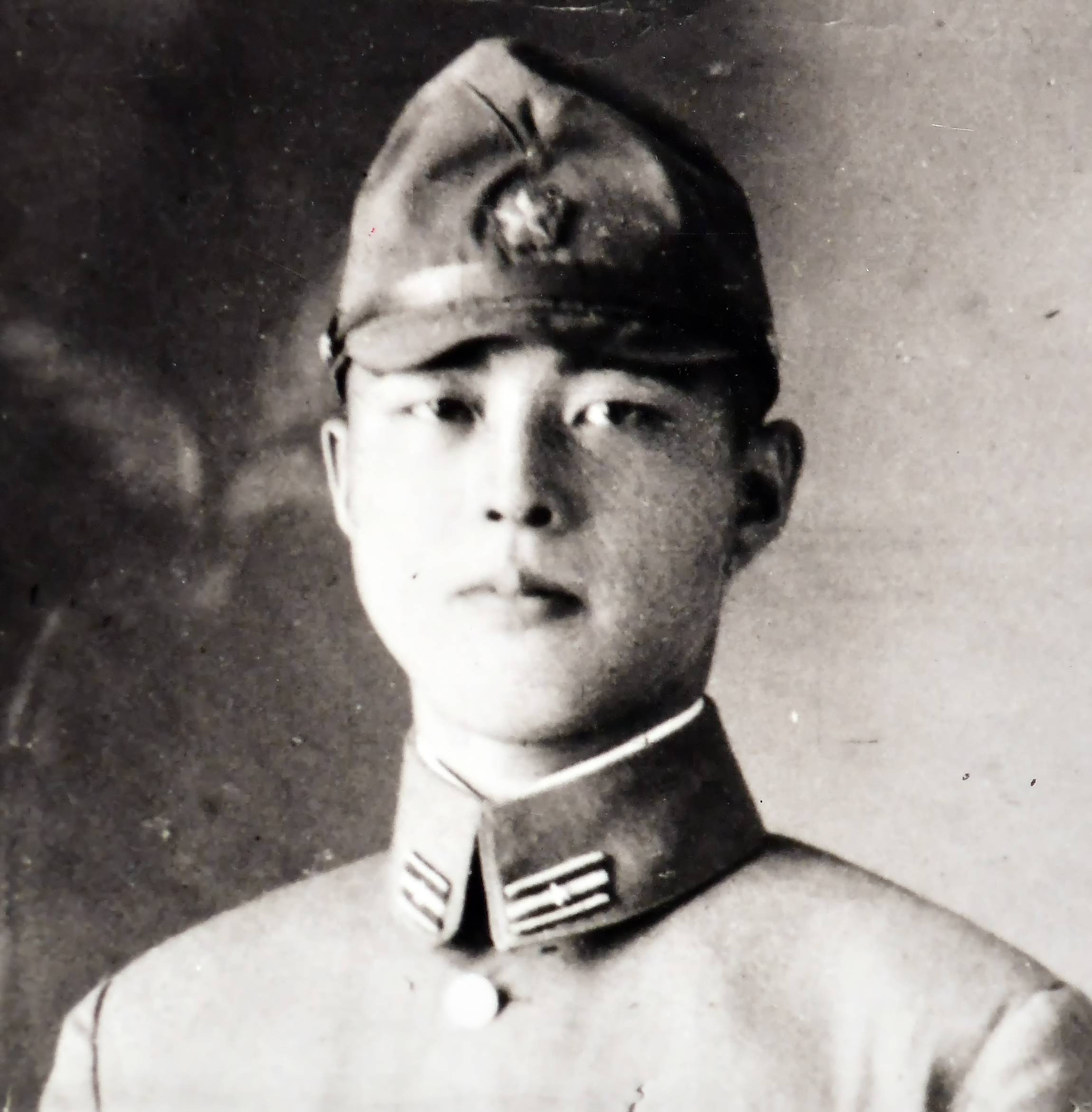

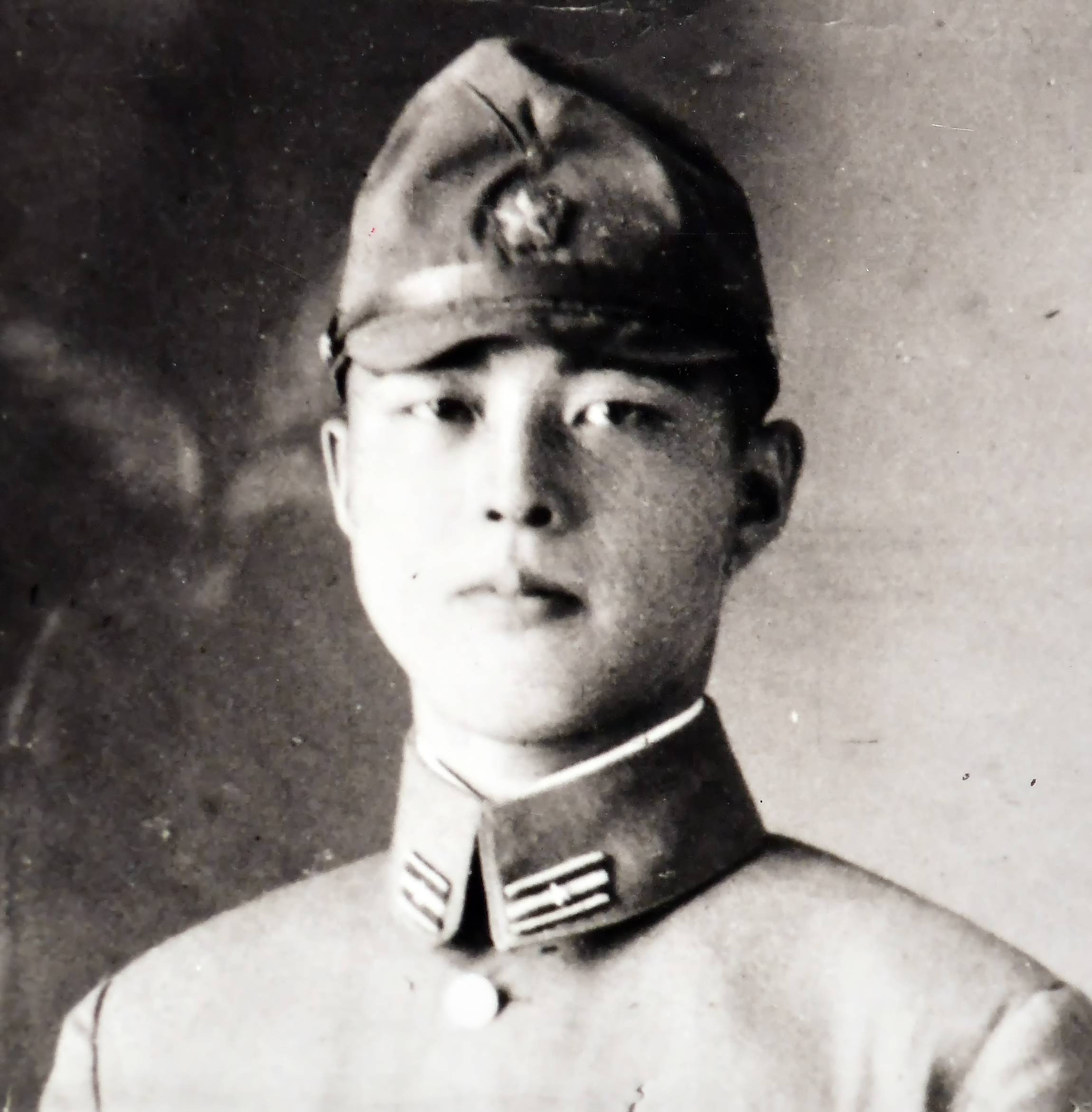

伊東孝一大隊長

在りし日の伊東孝一大隊長

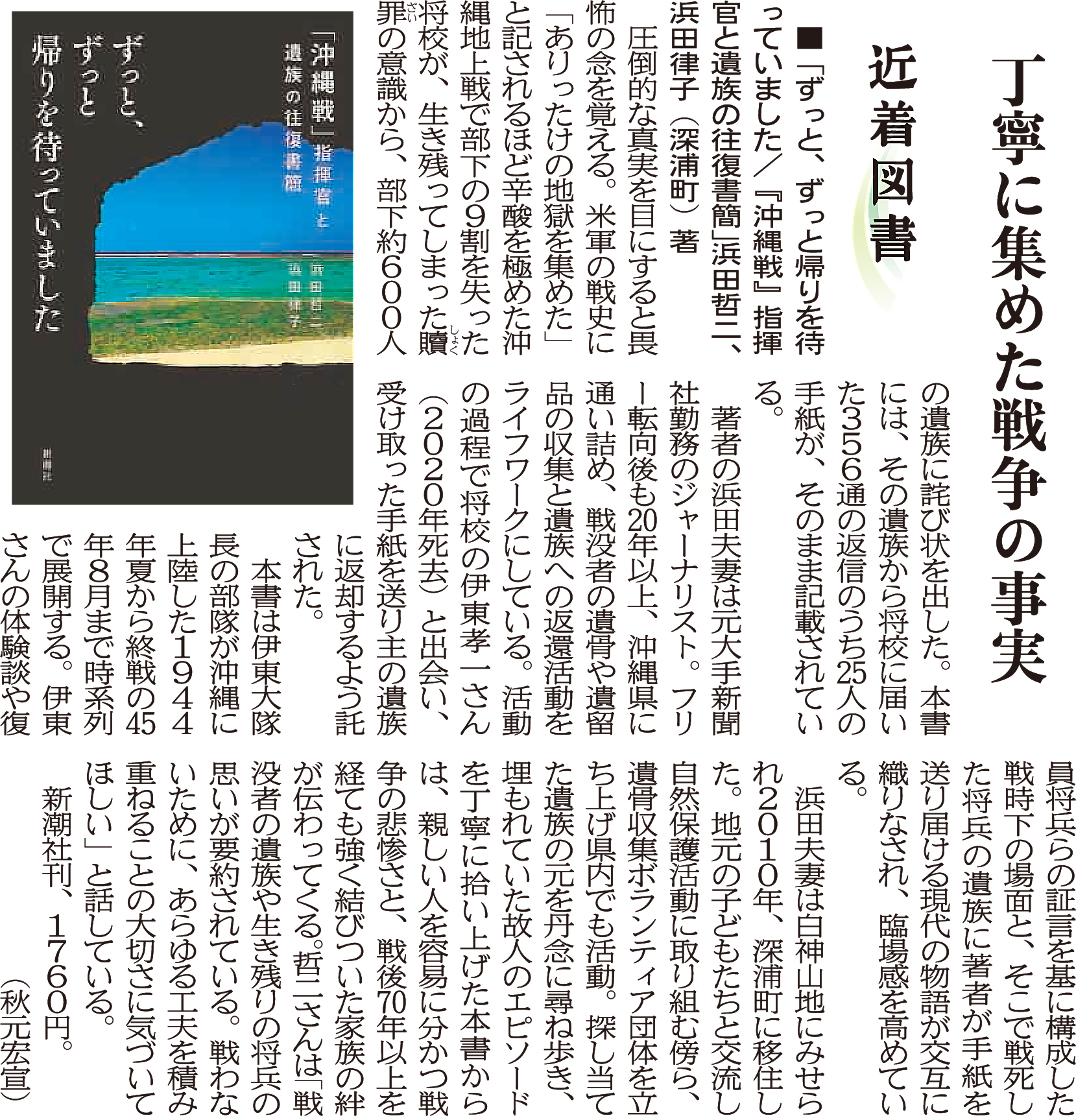

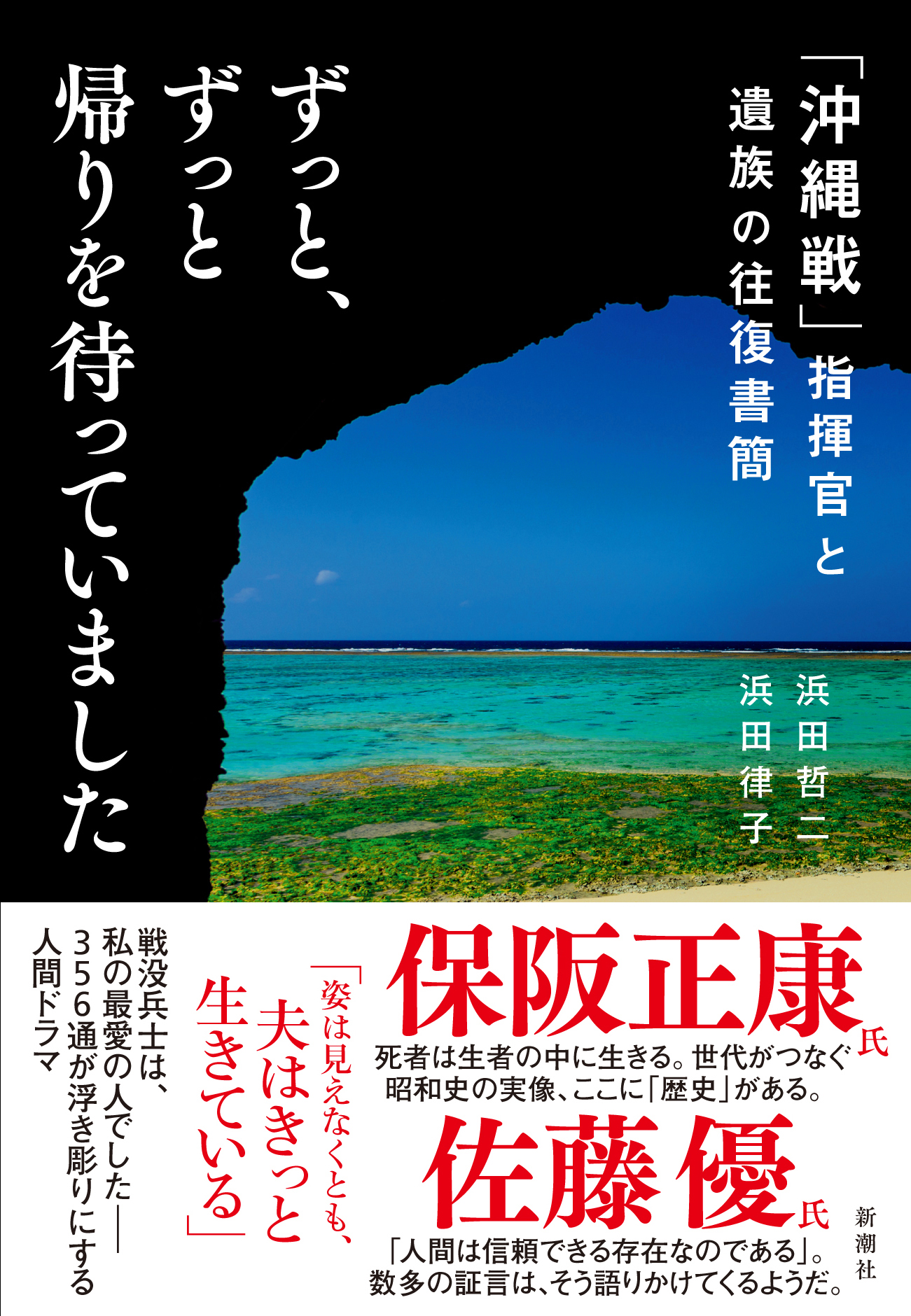

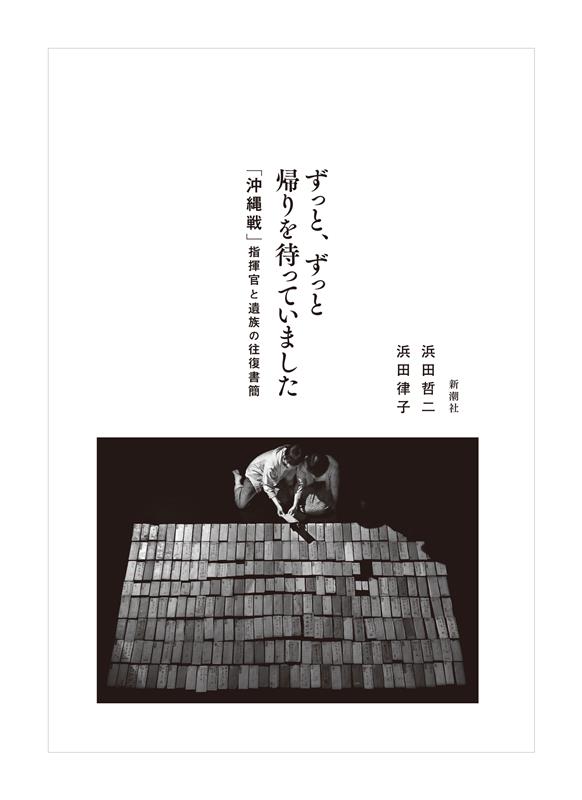

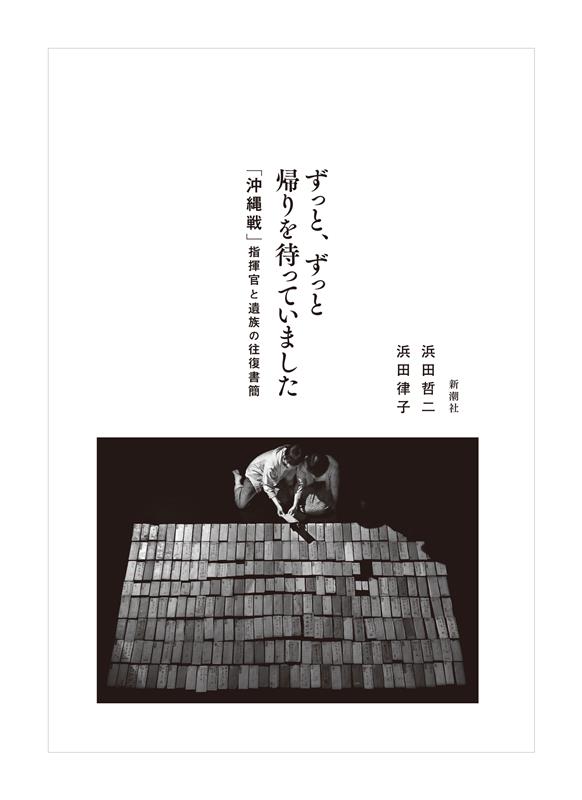

題名は「ずっと、ずっと帰りを待っていました―『沖縄戦』指揮官と遺族の往復書簡―」で、拙いながらも哲二、律子の書き下ろしです。新たな年となった2024年2月15日に上梓される予定で、計272ページ、判方は四六判変型、定価は1760円(税込み)になります。

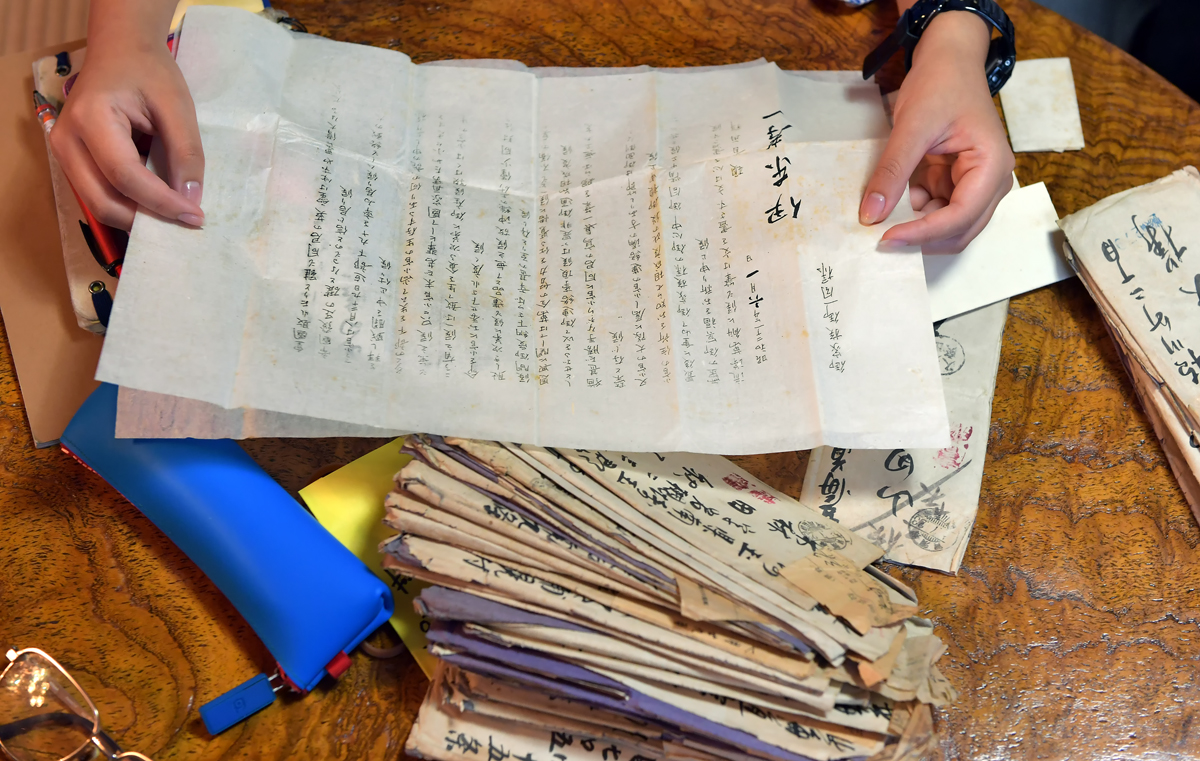

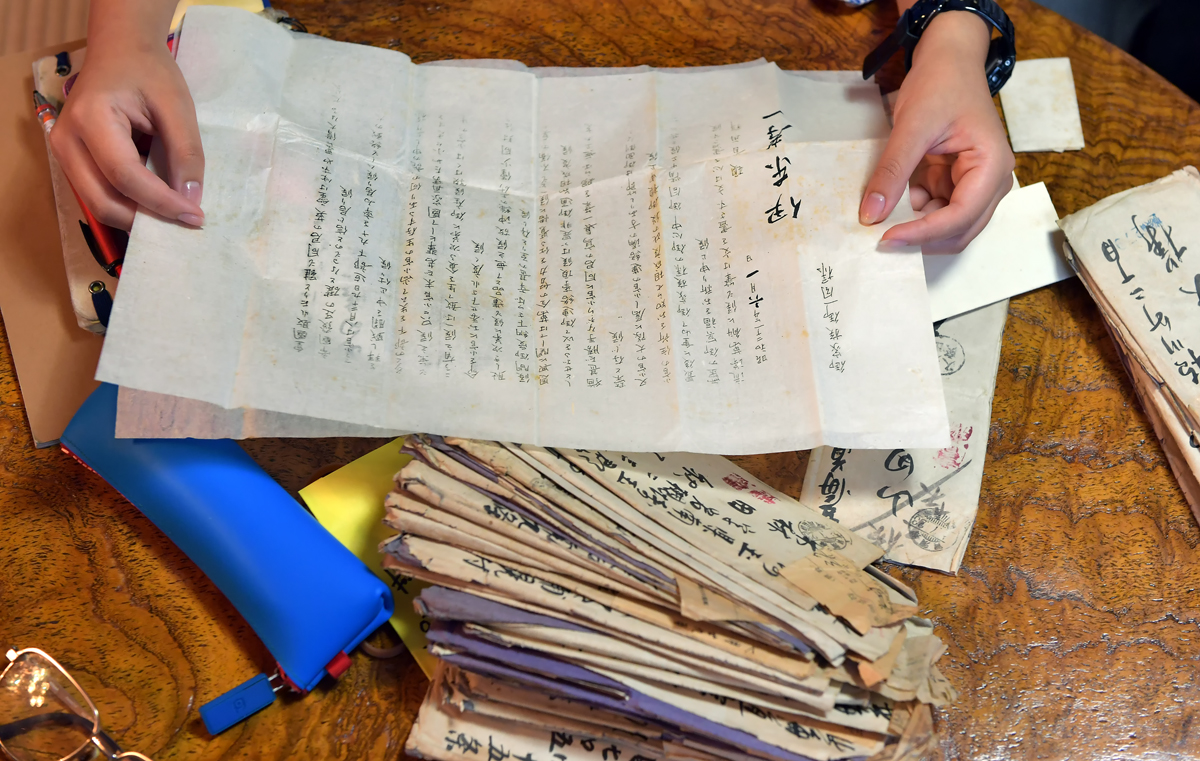

伊東大隊長がご遺族へ出した手紙など

沖縄戦で亡くした部下の遺族から終戦間もない頃に、伊東大隊長のもとへ届いた356通の手紙。これを「世に出してほしい」との依頼を受け、高校生や大学生たちと一緒に古語や候文が入り混じる難解な文(ふみ)を読み解き、現代の遺族を探して返還を続けているボランティア活動の記録です。

母の手紙を読んで涙ぐむ、ご遺族

手紙の差出人である遺族やその子孫が生き抜いた、戦後の苦難の人生。若くして志を絶たれた戦没者の無念の想いや為人(ひととなり)。それを沖縄の戦場で、兵士が戦死した日時の時系列に合わせて紹介してあります。

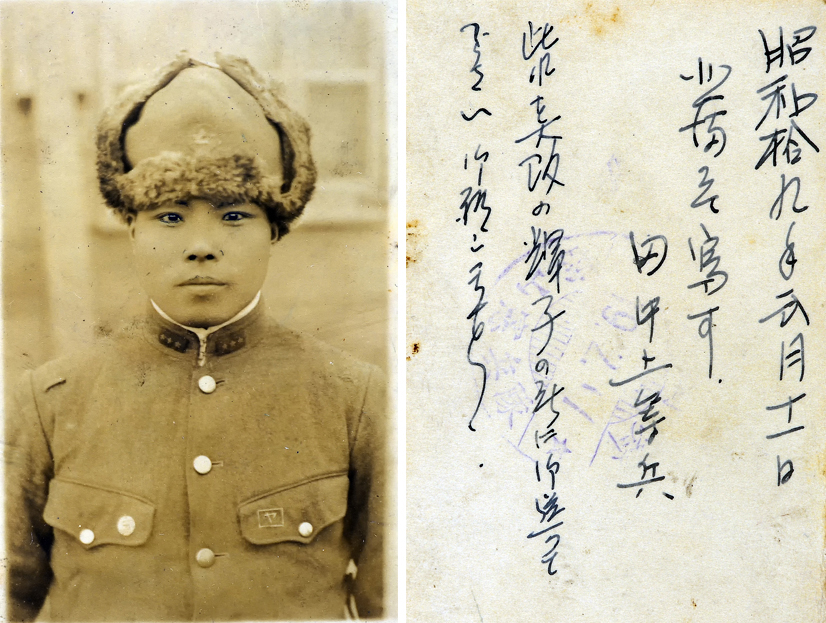

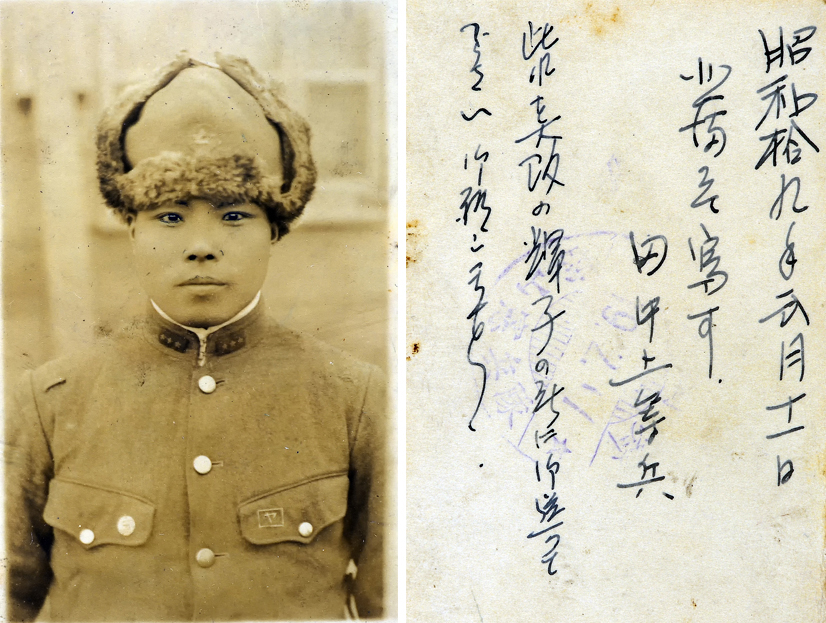

満洲から届いた戦没者の写真とその裏書。妻へ宛てた手紙に同封されていた

手紙を受け取って号泣する戦没者の三女〈左から二人目〉と孫たち

「ありったけの地獄を集めた―」とされる沖縄戦を生き抜き、復員した伊東大隊長や第一機関銃中隊の笹島繁勝兵長たちから聞き取った証言。他の復員兵が残した出版物や口伝。日米両軍の記録などをもとに構成しました。

戦友の遺影の前で銃を構えるそぶりをする笹島繁勝兵長

学生たちを前に語る伊東大隊長

新聞社を退職したジャーナリスト夫婦が、初めて挑戦したノンフィクションの書籍。一人でも多くの皆さまに戦争の惨劇と悲劇をお伝えしたく、精魂を込めて認めてあります。読み終わった後、このページに感想をいただければ幸甚の至りです。

糸満市の原野で掘り出した戦没者のご遺骨

※下記は新潮社からです。

https://www.shinchosha.co.jp/book/355551/

並べられたご遺族からのお手紙

Post Views: 1,677