みらいを紡ぐボランティア

ジャーナリスト・浜田哲二と学生によるボランティア活動

青森県深浦町の小さな集落

「記録」-沖縄戦・戦没者の遺骨収集

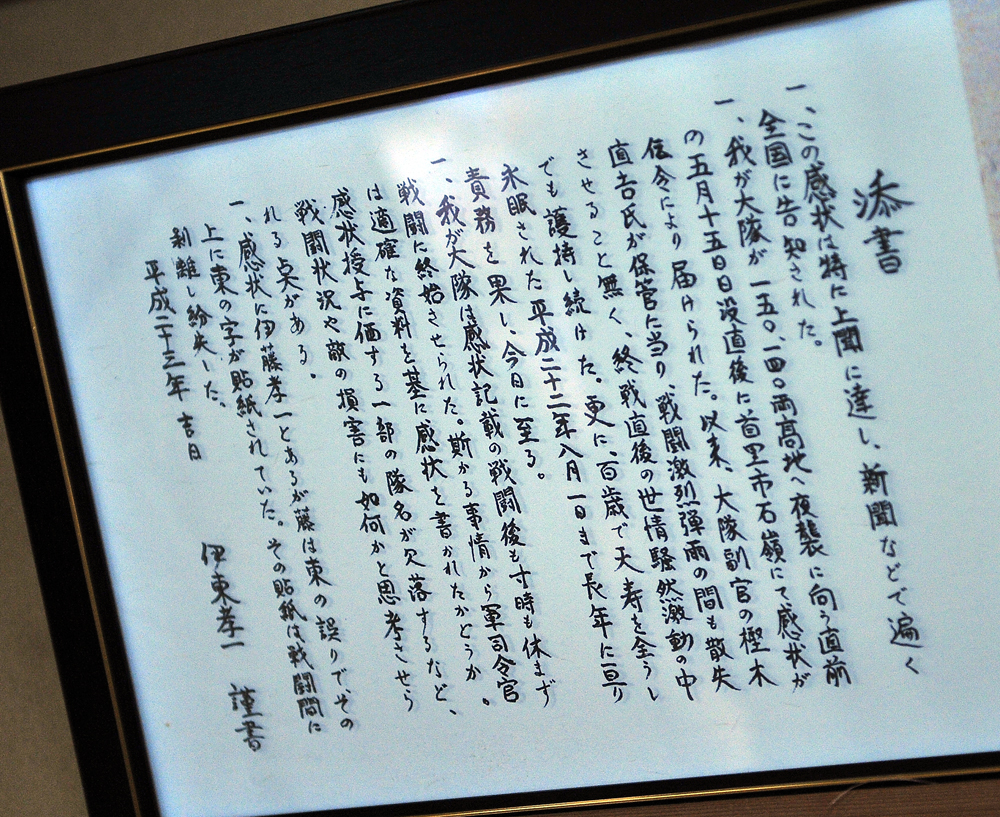

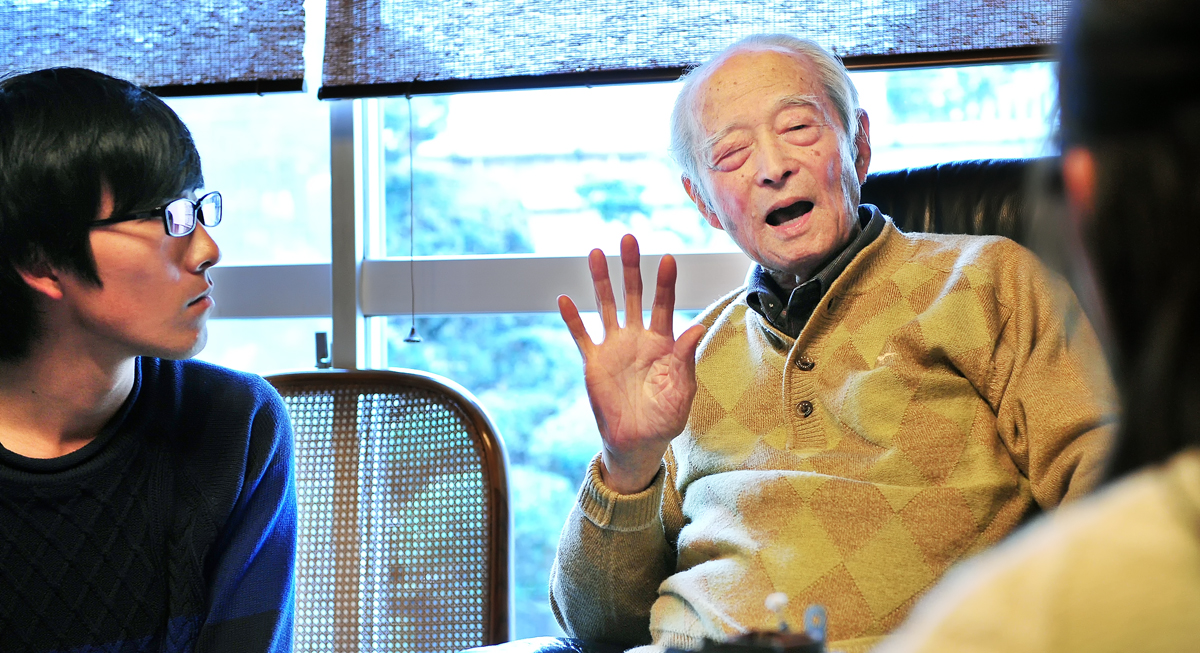

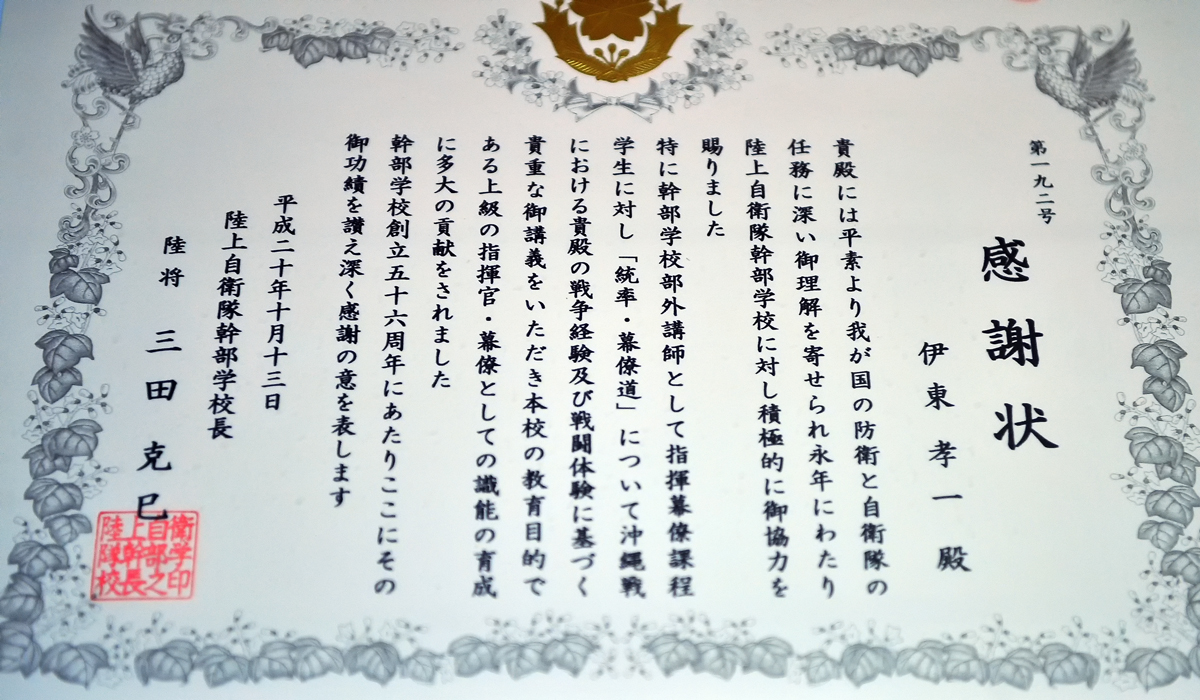

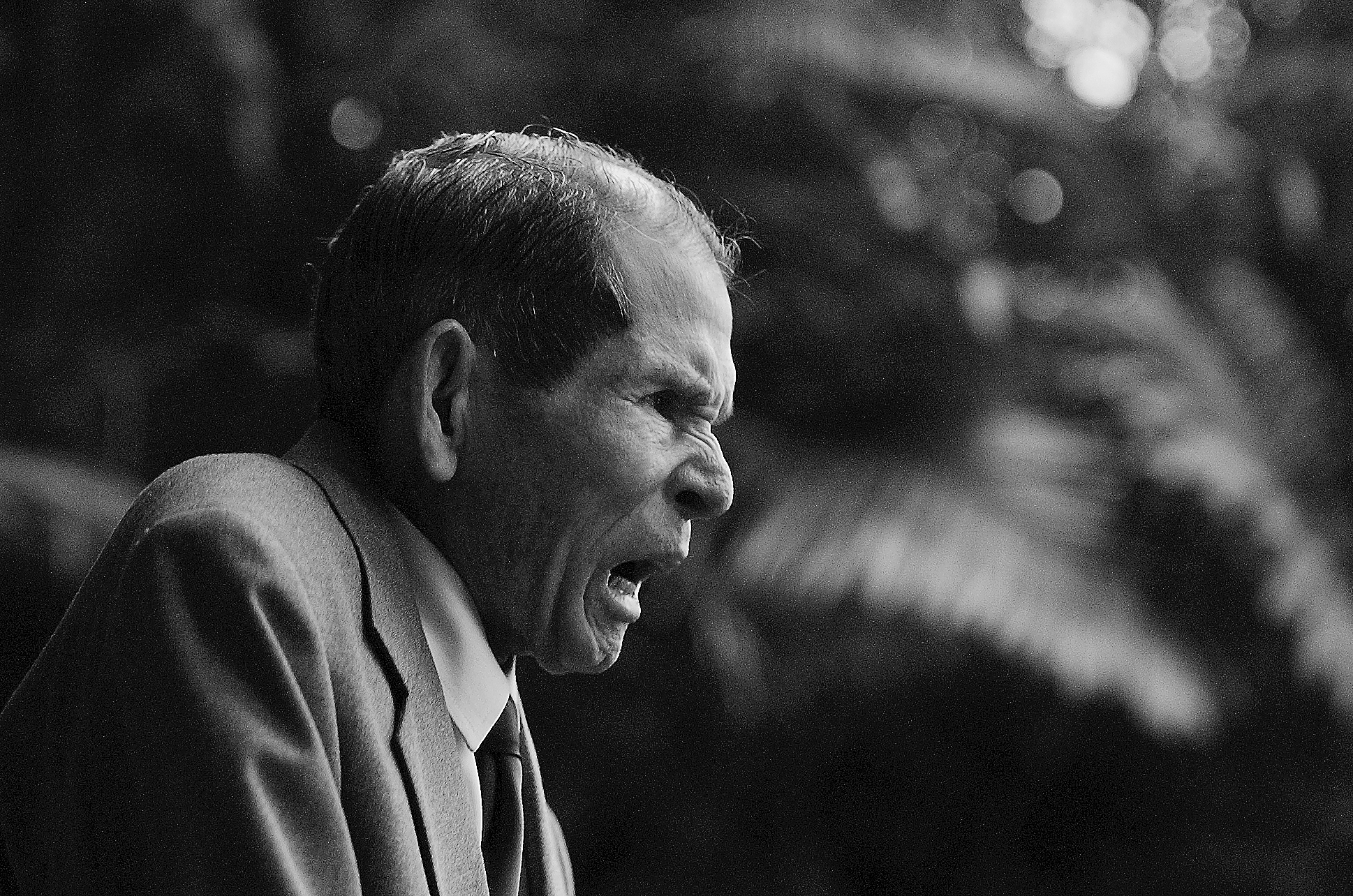

- 2016遺骨収集活動79日目 最激戦の生き残りを訪ねて㊤ 歩兵32連隊・伊東孝一大隊長

-

- 2016遺骨収集活動72日目 戦没者を慰霊する「ライアー」

-

私たちが今年、遺骨収集活動をした糸満市国吉地区。サンゴ石灰岩の小高い丘が、鬱蒼とした亜熱帯のジャングルに覆われています。ここは、第24師団歩兵32連隊が、沖縄戦の終結まで、守備し続けた場所です。

同連隊は、もともと秋田県へ設置された部隊でしたが、日露戦争のあと、山形県へ転営。同市霞城町にある「山形城」に兵営したことから、「霞城連隊」とも呼ばれたそうです。

シベリアや満州などへ出兵した後、アジア・太平洋戦争の末期に、沖縄へ派遣。日露戦争当時から、勇名を馳せていましたが、沖縄戦でも最後まで玉砕せずに戦い抜いた数少ない連隊のひとつです。

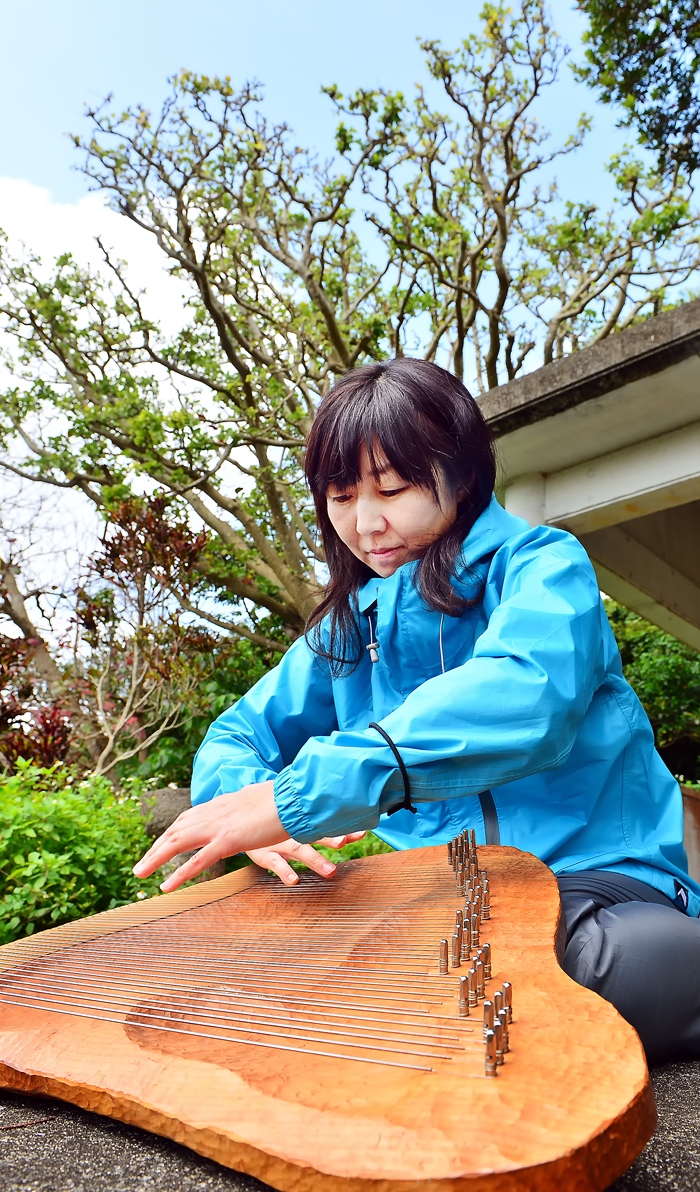

その山形から、ライアー奏者の「NAOさん」が、遺骨収集のお手伝いのために、遥々、沖縄まで来てくださいました。戦没者の収容活動はもちろん、その楽器を奏で、故郷へ帰れないまま山野に眠る方々を慰めるためです。

ライアーは、スイスやドイツを中心としたシュタイナー教育にも取り入れられている、ハープに似た弦楽器です。いくつかの機種がある中で、なおさんは、「タオ・ライアー」という癒しの音を奏でる楽器を弾かれます。

桜の木を彫って、削って、成型した分厚い板に、弦を張って自作したものです。抱えさせて戴くと、見た目以上にずっしりと重く、これを肩にかけて岩だらけのジャングルを歩くのは難しそうです。

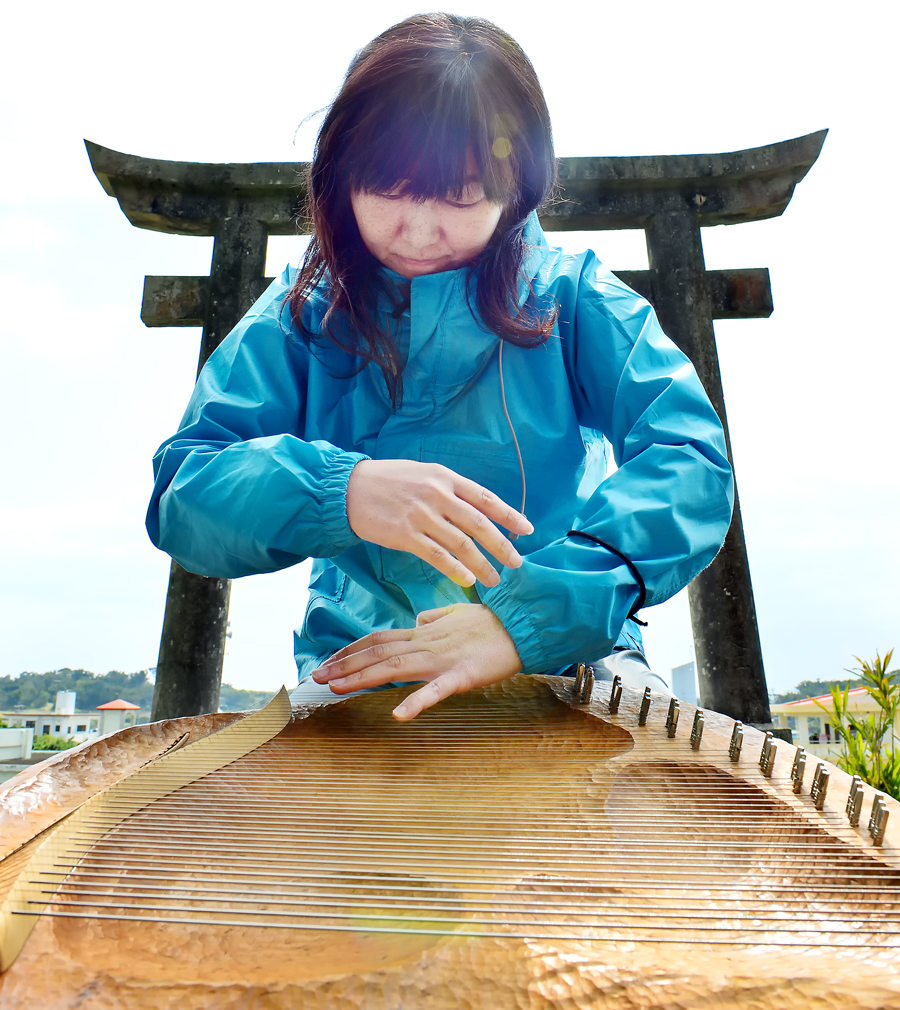

ゆえに、哲二が、危険だと判断。現場の入り口にある神社の広場で、奏でて頂きました。かつての激戦地だった山野と集落に向かって、流れるような所作で弦を爪弾かれます。

メロディーは特になく、心のままに指で奏でるスタイル。柔らかで深い音色が、岩山のジャングルや青空に吸い込まれて行きました。「木々の間や岩の隙間で、戦没した方々が耳を傾けに来ているみたい‥」。そんな雰囲気が漂います。

でも、不思議と怖くありません。それよりも、優しい音色に心が奪われて、ここが数多くの犠牲者を出した激戦地とは思えないほどです。胸に響いてくるような、心の中に流れ込んでくるようなメロディ‥。

自由に奏でる音なのですが、曲と同じような連続性のある、繋がりを感じてしまいます。とても、素敵。まだ、地中深くに眠ったままの皆さまへ、届いたでしょうか。きっと、耳をそばだてて下さっていると信じます。

今回の活動期間中、NAOさんは演奏だけでなく、遺骨や遺留品を掘り出して下さいました。崩れそうな壕の奥深くへ潜り込み、懸命に手を動かされています。舞い上がる砂ぼこりで、息が苦しくなるような空間で。

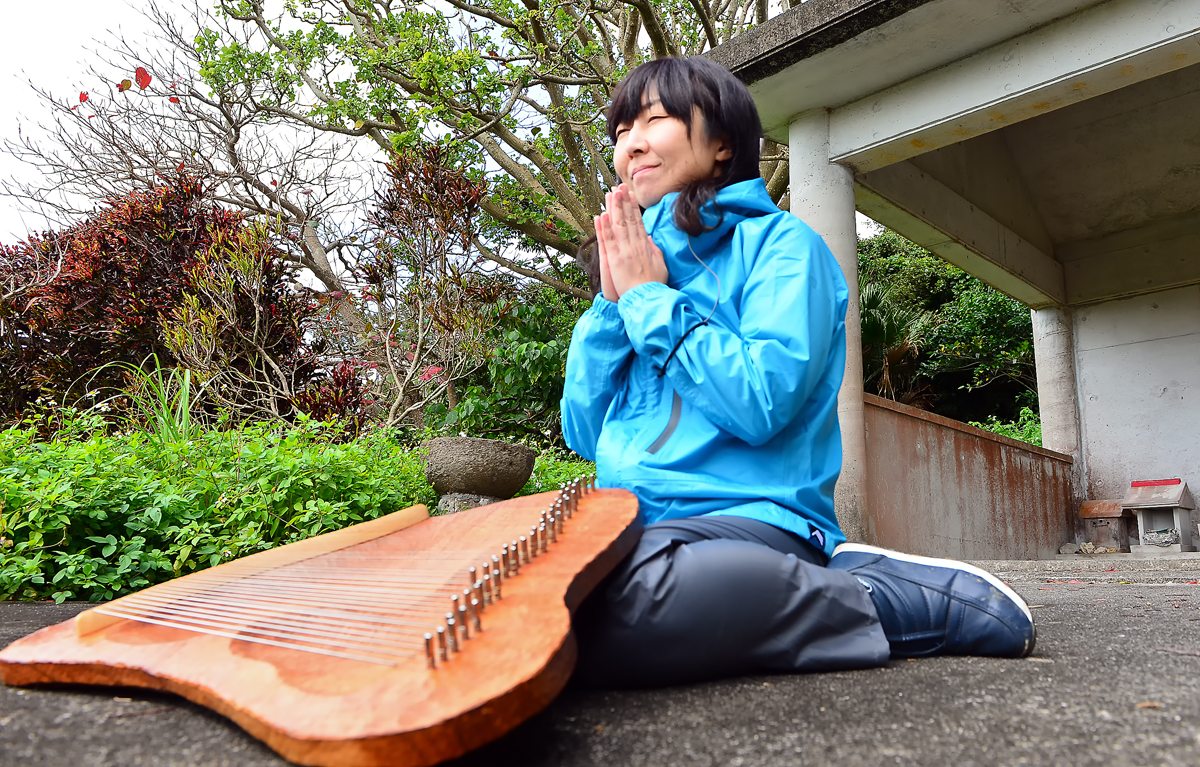

そして、兵士とみられる遺骨を掘り出されました。残念ながら、身元が判るものは見つかりませんでしたが、山形県出身の方の可能性もありそうです。それを見て、そっと手を合わせるNAOさん。その姿が菩薩のように見えます。

実は、一昨年から、沖縄での活動を計画されていたNAOさん。事前の打ち合わせで青森へ訪ねて下さいました。その時、ライアーを知らない私たちのために、白神山地の十二湖で、森のコンサートを開催。

中高生をはじめ、学校の先生や地域の方、役場関係者の前で、素敵な演奏をしてくださいました。さらに、私たちも頭や膝に載せて爪弾いて貰うと、身体が楽器に共鳴し、不思議な心地よさを体感できました。

あれから二年が経ちました。個人的な事情で昨年、沖縄へ来られなかったNAOさん。その想いをこめた調べが、風にのって南部の戦跡を駆け巡りました。また、聴きたいです。

- 2016遺骨収集活動68日目 瞼の父の記念メダル~71年ぶりに愛娘の元へ

-

「えっ!、相撲大会の記念メダル?。ほんまにお父さんの物なん。もう、何も帰って来んと、思っていたのに。どないしよう‥」。沖縄戦で、1945年(昭和20年)6月に父親を亡くした兵庫県稲美町の西川慶子さん(74)が、私たちの電話での問いかけに、絶句しながらも、絞り出すように答えられた言葉です。

★神戸新聞に掲載して戴けました↓

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201603/0008921166.shtml

★3月21日にサンテレビ、23日に日本放送協会(nhk) に放映されました

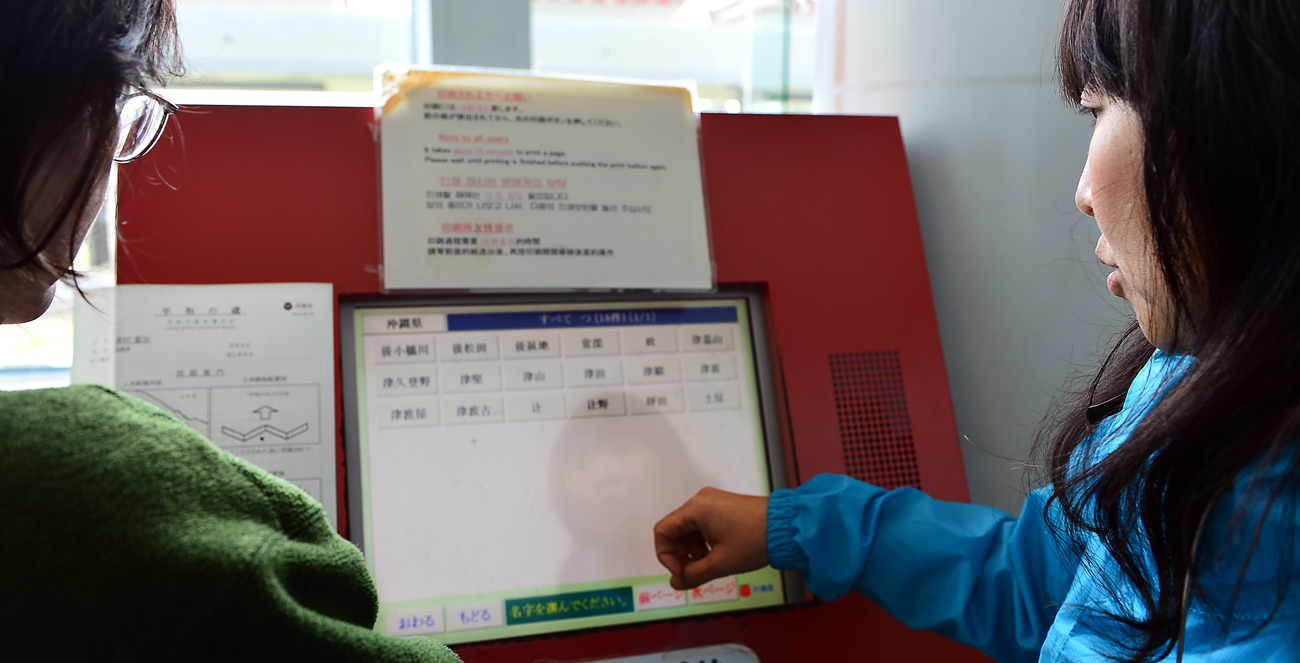

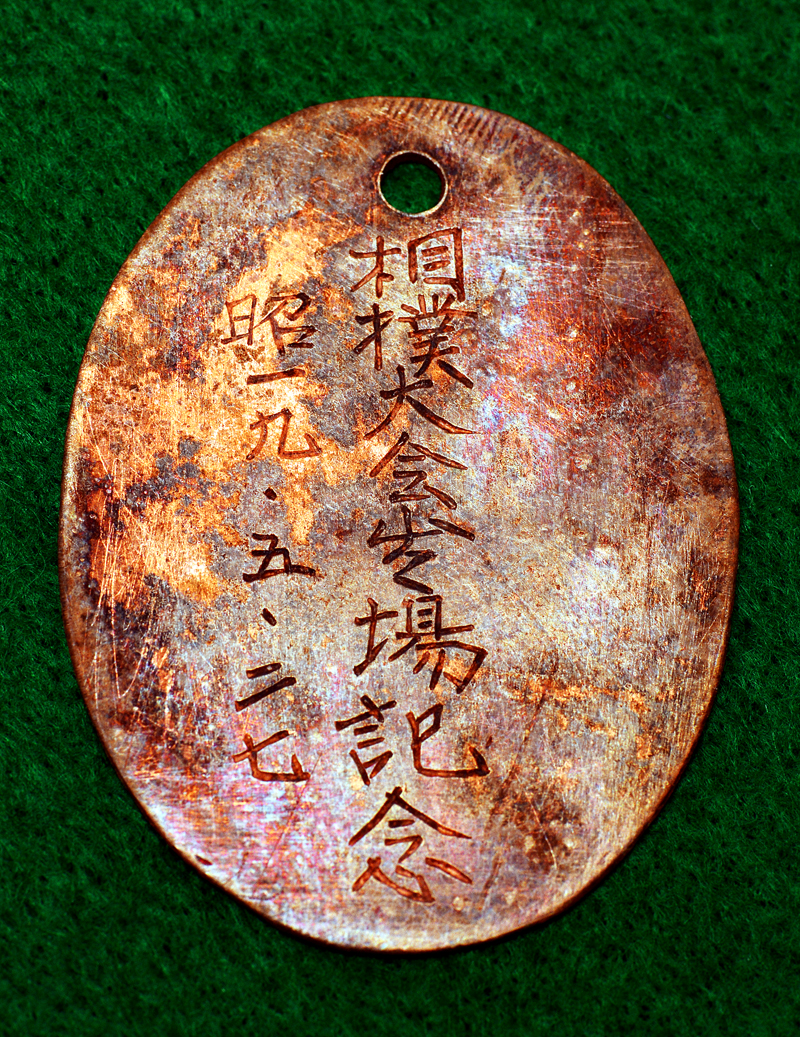

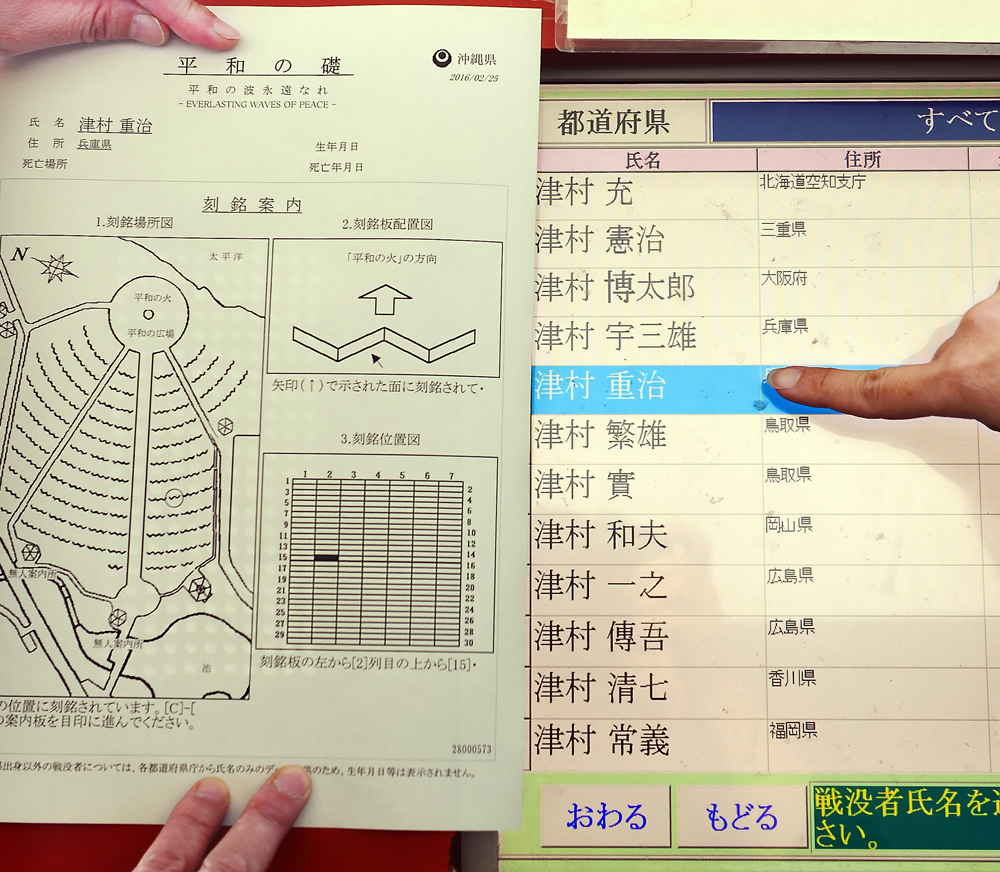

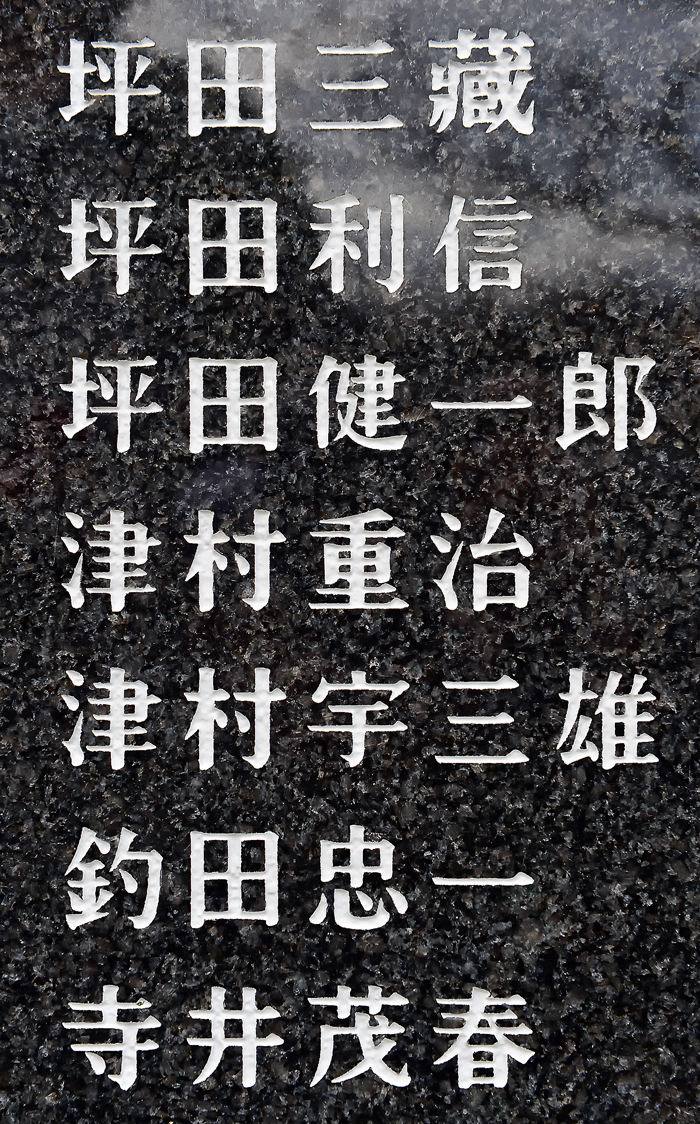

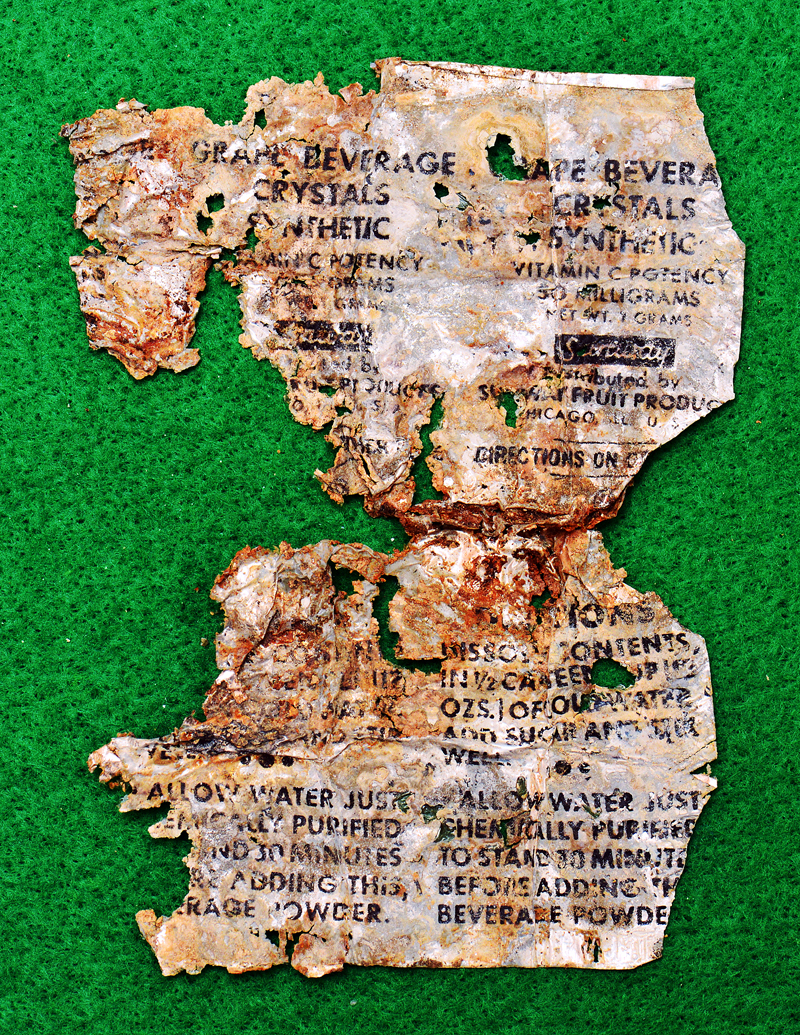

そのメダルには、表面に「明石山 津村重治」と、裏面には「相撲大会出場記念 昭和十九年五月二七日」と刻まれています。懸命に説明する哲二。「遺骨収集中の学生が沖縄本島南部の糸満市国吉で見つけました。沖縄戦の戦没者データベースを検索しても、津村重治さんは一人しかいません。兵庫県出身とされていますので、間違いないと思います」

が、哲二のオレオレ詐欺のように、畳みかけるような話しかけ方が悪かったのか、慶子さんからの信用を得られません。残念ながら、この日は、受け取る意思を示すご返事を戴けませんでした。「うーん、難しいなぁ」と、落ち込む哲二。しかし、何としてでも、ご返還したい。やはり相手が女性だから、ここは私の出番のようです。

二度、三度と、たわいない世間話をしながら、慶子さんの心の奥底にある真意を探ります。電話口での会話ながら、とても、心優しい気配りをされる方です。学生や私たちへ、感謝の言葉を述べながらも、何か引っ掛かりがあって、受け取りを躊躇されています。

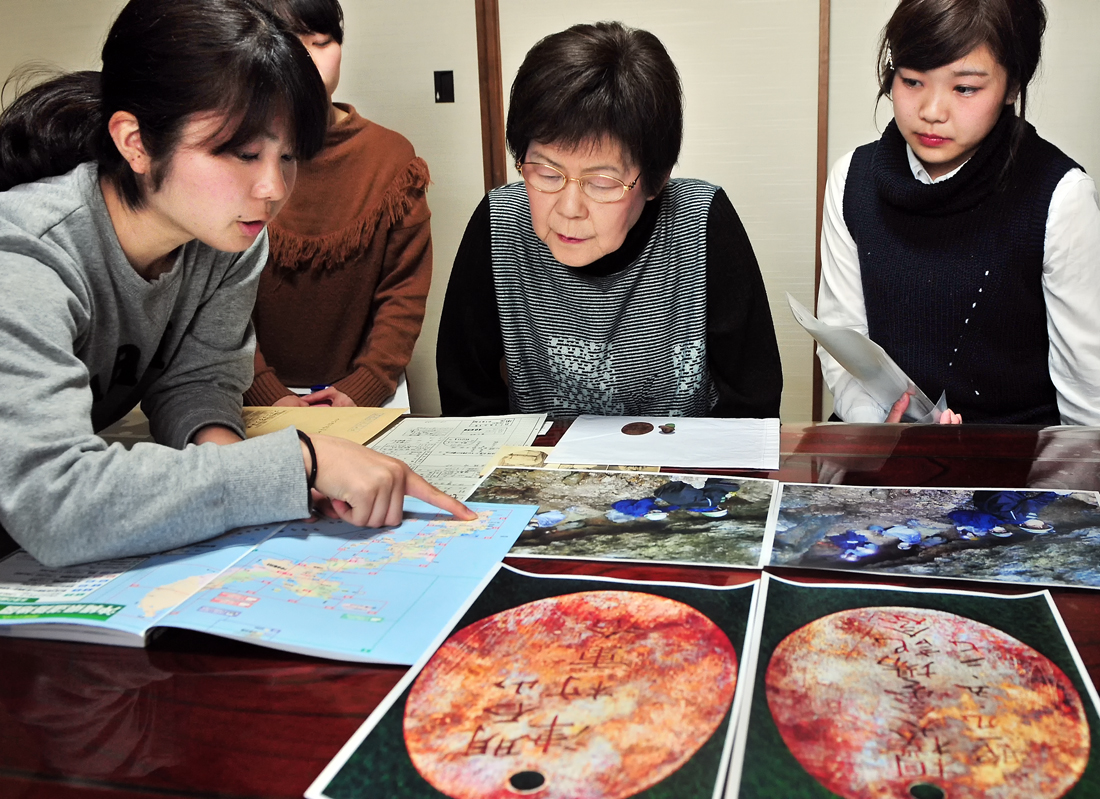

そこで、学生と相談。一度、メダルを故郷の兵庫県へ連れ帰り、家族に触れてもらおう。そして、受け取って戴けないときは、墓前にお供えした後、持ち帰ろう、と決めました。そのお伺いを立てる連絡を慶子さんへすると、「ありがとうございます。ようやく決心が付きました。そのメダルは、私の父の物だと確信しています。喜んで受け取ります」との返答。

思わず、小躍りしました。お互い涙声が上ずったままの会話。嬉しくて、細かな内容を覚えていません。その時の慶子さんの言葉です。「もの心が付いたときには、戦争が終わっていました。そして、いろんな事がありました。とても、つらい出来事も‥。それゆえ躊躇ってしまいましたが、支えてくれた夫や家族に背中を押されて、心が決まりました。今は、一日でも早く、父に会いたいです」

県や神社関係などの記録によると、旧日本陸軍伍長の津村重治さんは、1941年(昭和16年)に第54師団の輜重兵第54連隊へ召集。3年後、第32軍の第32野戦兵器廠に転属し、沖縄戦へ投入されました。そして、1945年6月13日、糸満市摩文仁で戦没したとされています。

でも、メダルが見つかったのは、摩文仁から約3㎞離れた国吉台地の壕内です。ここは、第24師団歩兵32連隊が、日本軍最後の防衛線の西端として、死守する戦いを繰り広げていた丘です。なぜ、ここに津村さんがいたのか。戦史叢書などの記録本を調べても、第32野戦兵器廠が国吉に進駐した記録はありません。

が、戦後、米軍の捕虜になった同部隊兵士の証言に、小隊レベルで国吉へ派遣された、という内容が残っていました。同時に、野戦兵器廠は、陣地や砲台の構築などを担っていた部隊なので、要塞のような壕が掘り巡らされていた国吉台地で、その仕事に従事したのかもしれません。いずれにしても、国吉に部隊の足跡をみつけたので、このメダルは津村さんの遺留品に間違いないであろう、と結論付けました。

発見したIVUSA(国際ボランティア学生協会)のメンバー6人と、兵庫県へ向かいます。広々とした田園の風景の中に、慶子さんのお宅がありました。思っていた通り、優しい笑顔でお迎えしてくださりました。受け取りを躊躇したことを、何度も詫びながら。その瞬間から、私の涙腺は緩みっぱなしです。哲二に小声で、「泣くな」と、突かれますが、耐えきれません。

学生から渡された遺留品のメダルを手に、「大変やったね。大変やったと思う」と、帰ってきた父へ小声で囁きかけながら、撫でまわす慶子さん。発見現場のことや当時の状況を伝える学生たちへ、何度もお礼を述べながら、涙をぬぐいます。その言葉を受けて、胸がいっぱいになり、泣き出す女子学生も。

メダルを掘り出した関西大2年の川原稜平くんは、「発掘場所では、大小の岩や石を数百個も動かしました。そんな過酷な現場で掘り出した遺留品なので、無事にご遺族の元へお届けできて、肩の荷が下りた気分です」と爽やかな笑顔。でも、「あの現場で亡くなった方々を思うと、正直、胸が詰まります。まして、ご遺族の涙を見ていると‥」と、もらい泣き。

戦争で最愛の父を亡くした遺族の悲しみと、71年ぶりにその生きた証と再会できた喜びを垣間見て、学生たちは感無量のようです。今回の派遣リーダーの同志社女子大4年・合原波穂さんは、「私らの活動やお届けする遺留品が、ご遺族の負担になっていないか、とても不安でした。が、結果的に喜んでいただけて、ホッとしています」と満足げに語ります。

津村さんの実家は、現在の神戸市西区にあるそうです。お墓代わりにされている慰霊の墓標も、その近くにあると聞きました。慶子さんに案内をお願いし、学生たちと一緒に訪ねてみることに。ため池や田畑が点在する平野に、先の尖った兵士の墓標が、何本か立っています。その彼方には、未来都市のような西神ニュータウンが広がります。

慶子さんは、この近くで、津村重治さんと妻・タズ子さんの一人娘として、1941年(昭和16年)9月に生まれました。が、父は、長女の誕生後、35日目で出征。一度だけ、姫路市内で再会したそうですが、慶子さんの記憶には残っていません。その後、沖縄で戦死したことが伝えられ、届いた白木の箱の中に何が入っていたのか、今も判らない、と話されます。

父の死後、母タズ子さんは、津村家を離れ、新しい家庭を持たれました。そして、慶子さんは両親の祖父母に育てられ、結婚後、現在の稲美町で暮らし始めたそうです。とても思いやりのある夫・良一さん(78)と、子や孫に囲まれて、幸せな日々を送っている、と語られます。

しかし、「戦争が私から、大切な家族を奪ったんです。目をつぶるたび、辛かった幼少期を思い出します。父が生きていたら、どんなに良かったか。子と別れる母の辛さが、同じ立場となって、身に沁みるように理解できるんです」と涙ぐみます。

お花を供えに来た学生たちと一緒に、父の名が刻まれた石碑に手を合わる慶子さん。「お父さんの生きた証を学生さんたちが見つけてくれたんよ」と報告。そして、静かな口調で、「やっと、帰ってきてくれたねぇ。これからは、ずっと一緒に暮らせるんやから。安心してな」と語りかけました。

別れ際に慶子さんが学生に掛けた言葉です。「ほんまにありがとう。もう、言葉では感謝しきれへんくらい、嬉しかったわ。でもね、これだけは聞いてほしい。私のような体験を繰り返さないためにも、戦争は絶対にあかん。二度としたらあかんのよ」。一人ひとりの手を握りながら、強く訴えられました。

- 2016遺骨収集活動59日目 大学生たちとの活動㊦

-

報告が遅れましたが、私たち夫婦は、すでに沖縄を離れて本州へ帰ってきています。青森へは、帰り着いていませんが、南の島での活動は、一区切りをつけています。一部の方に、誤解を生んでしまったようです。お知らせが遅れましたことをお詫びします。

ただ、活動はまだ、終わっていません。今年も、ご遺族への遺留品返還と、沖縄戦の生き残りの方のもとへ、学生と一緒にお訪ねする仕事が残っているのです。ゆえに、青森への帰還は、もう少し先になりそうです。

ここで、㊤から続きます。

昨日、今回、掘り出した戦没者の遺留品を、ご遺族の元へお返しに行きました。内容を報告したいのですが、取材して下さった新聞、テレビ各社が報道する前に、ネタを明かす訳にはいきません。もう少しお待ちください。

学生たちは、今年も大活躍でした。氏名入りの遺留品を複数発見し、量は多くなかったのですが、数多くの部位の遺骨を掘り出しました。中には、特徴的な大きさや形のものがあり、新たな展開に期待が持てそうです。

今年、活動した国吉丘陵は、旧日本軍の歩兵32連隊と米海兵隊が、沖縄戦最後の死闘を繰り広げた場所です。その影響か、元の地形が判らない程、砲撃などで山肌や壕が破壊されています。

ゆえに、遺骨を掘り出す作業も、危険と隣り合わせです。潜り込みたい壕や岩の隙間が複数あるのですが、崩落が恐ろしくて、叶いません。特に、学生たちにそのリスクを背負わす訳にもいかず、来年に向けて、何らかの対策を立てなければ、と考えています。

表面上に見えている遺骨は、ほぼ収骨し終えていると思われます。が、壕内の奥深くや岩の下、地中に埋もれている方が、いまだ放置されたままです。その証に、正木麻衣子さんらのベテラン勢が臨むと、次々と掘り出されます。まだまだ始まったばかりの場所だと、と言えそうです。

学生による沖縄県の収骨は、今年も無事に終わりました。初参加の子たちは、終戦から71年目に陽の目を見たご遺骨と、向き合って、何を感じとったのでしょうか。涙する子もいれば、遺骨の土を丁寧に払う子も。皆、真剣な眼差しでした。

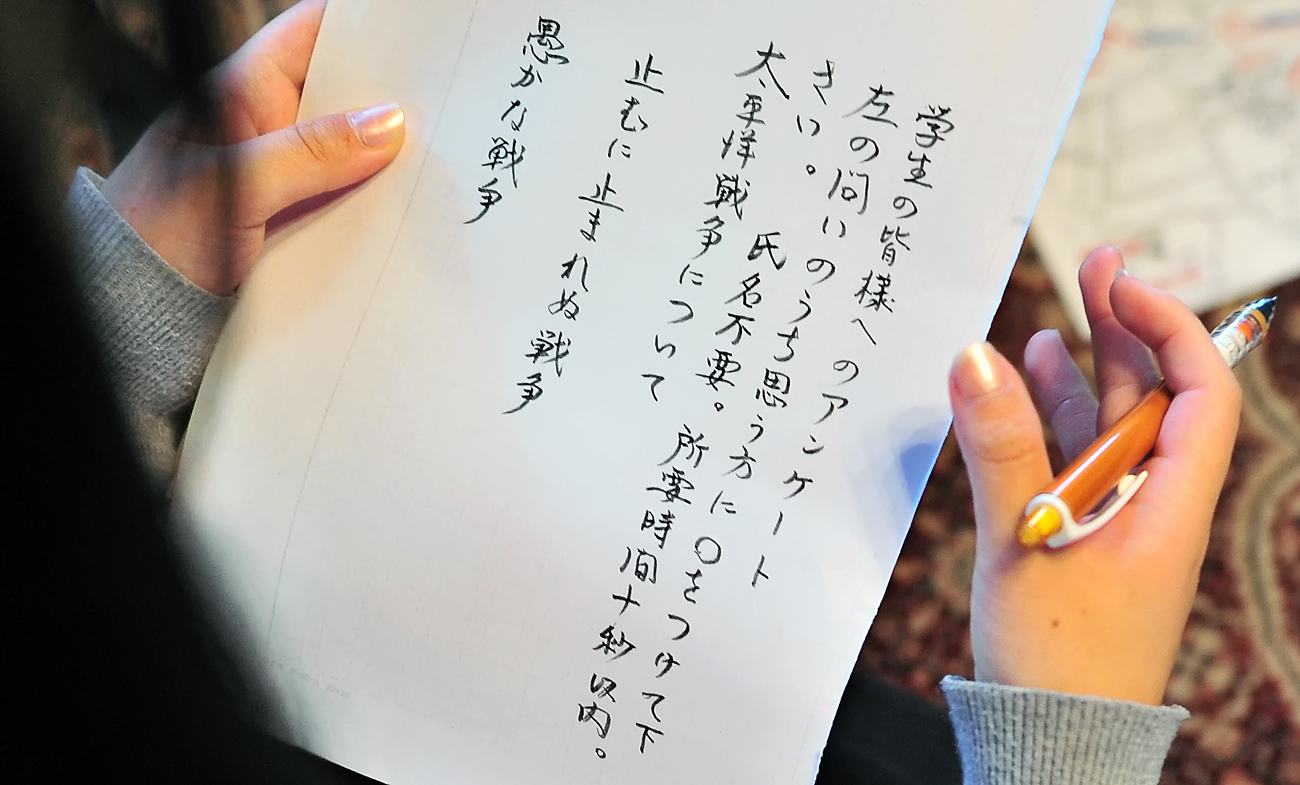

今ある平和を導いて下さった先達の皆さまへ、どんな想いを持ったのでしょう。子どもたちが、書き送ってくれたメッセージをいくつか紹介します。活動中、毎晩、遅くまで議論し合い、考えつくしたものです。

私たち夫婦へのメッセージ的な内容ですが、胸を打つ言葉が散りばめられています。

「71年前、たくさんの命が亡くなったこと。その人の大切な人が泣いていたこと。それを放置できません」(同志社大・大野さん)

「今回、学んだことを家族や仲間たちに自分の言葉で訴えかけます。そして、戦争への無関心さに、一石を投じたい」(拓殖大・笹渕さん)

「骨の重さ、骨の脆さ、骨が染まった色に衝撃を受けました。最初は怖かったのに、途中から、一つでも多くのご遺骨に陽の光を浴びて戴きたい、と思いが変わっていました」(東京家政大・澁谷さん)

「過酷な作業なので、遺骨をお迎えした時、不届きながら嬉しく感じてしまいました。でも、岩の下や土の中にずっと埋もれたままの方が、自らの家族や愛する人だったら、どれほど辛いことか‥」(松井くん)

たくさんの感想を書き込んでくれました。素晴らしい感性と感情が溢れた言葉が紡がれています。強いていえば、短文のメッセージでなく、しっかりと書き込んだものを読みたかったです。

私たちもそうですが、戦争を知らない世代として、今の時代をどう生きてゆくのか。そうしたことが、この活動から導き出せるかもしれません。埋もれた遺骨は、まだまだありそうです。そして、故郷へ帰ることが出来ない遺留品も。

一生懸命の汗と、美しい涙を流しながら、頑張って下さる学生さんたちへ。自らの命と引き換えに、平和を築いて下さった方々への感謝の気持ちを忘れずに、この活動を引き継いでいって下さい。

そして、平和な世が、いつまでも続きますよう、一緒に歩んで行きましょうね。私たち夫婦は喜んで、そのお手伝いをさせて頂きます。ご馳走して戴いたカレーライス。とても美味しかった。

それぞれの班の手作りの味を、全部試せなくてごめんなさい。齢を重ねると、たくさん食べられないのよ。その割には太っているけど(笑)。それでは、また来年、沖縄でお会いしましょう。君たちのことが大好きですよ。

- 2016遺骨収集活動57日目 大学生たちとの活動㊤

-

尊敬するマタギの伊勢親方の急逝や、交通事故などが重なって、なかなか更新が出来ませんでした。事故の後遺症が長引いているため、まだ、病院通いが続いています。そのため、遺骨収集活動も、ほとんどできません。

本来ならば、学生の活動風景などを、もっと紹介すべきだったのですが、治療中の立場でありながら、壕へ通い詰めるわけにもいきません。仕方なく、後方で指導したり、見学するだけになってしまいました。

HPも、とても長い間、放置してしまいました。読者の皆さま、お許しください。ようやく、書き込める余裕が出てきましたので、学生たちが2月半ばに、平良宗潤先生から戦争講話を伺った、続きの活動を紹介いたします。

今年、沖縄で遺骨収集に従事してくれた学生たちの総勢は、なんと200人近くに膨れ上がりました。例年通り、JYMA(日本青年遺骨収集団)とIVUSA(国際ボランティア学生協会)が、駆けつけてくれています。

でも、200名が働けるフィールドは、そうありません。小さな壕では、すし詰め状態になって、酸欠が心配されます。ゆえに、活動場所として、旧日本軍が最後の防衛線として守備していた国吉丘陵を選んだのです。

この場所は、第24師団歩兵32連隊が、沖縄戦のさなかも、組織的な戦闘が終結した後も、頑強に抵抗を続けていた要塞のような台地です。ジャングルに覆われたサンゴ石灰岩の高台に、迷路のように壕が掘られており、トーチカやタコツボが、あちこちに点在しています。

が、余程、激しい戦闘があったのでしょう。あちこちに巨岩が崩れ落ち、壕口を塞ぎ、散兵壕も埋め尽くされています。そんな岩の隙間から、地面に突き立った遺骨が見えていたり、遺留品が散乱したりしています。

地元の方に聞くと、戦後、何度か遺骨収集はされています。が、壕内を掘り進んだり、岩を動かしたりしてまでは、やっていないとのこと。学生たちには、ぴったりの仕事です。

約10日間、兵庫県から来た社会人のグループも混ざって下さって、活動しました。でも、あちこちの現場で、不用意に岩を動かすと、それに支えられた巨岩が落ちて来そうで、危険極まりない状態。

前途ある若者たちを、生き埋めにするわけにいきません。まだまだ遺骨が埋もれていそうですが、その多くをあきらめざるを得ない地形です。実際、哲二が飛び乗った畳一畳ほどの平たい岩が、瞬間、大きくずれ動き、肝を冷やしました。

でも、そんな場所なので、手つかずの壕やトーチカが数多く残っているようです。可能性のありそうな岩棚の下を、隙間に潜り込んで、学生たちは一生懸命に掘り進みます。IVUSAは女子が多い隊なのですが、男子に負けじと、熊手を動かし、小型のツルハシを振り続けます。

そして男子は、大小さまざまな岩を、抱え、押し、転がしながら、動かします。岩の下敷きになっている戦没者を探すのと、土の地面を出して女子が掘れるよう、汗と泥にまみれて、働き続けます。誰一人、愚痴を言うものはいません。

今年の現場は、元の地形の想像がつかないほど岩が崩れており、どこまで掘れば、元地盤へ到達できるか、わかりません。総勢200名でも、戦時中の地形に戻すまでに、数日間、掛かる場所も。

そして、戦没者の遺骨だけでなく、遺留品の発掘でも、大きな成果を得られそうです。名前が入った遺品が、数多く出てくるのです。中には、はっきりと刻まれた氏と名があり、ご遺族の元へ戻せそうな物もあり、とても期待が持てそうです。少し長くなりましたので、㊦に続きます。

- 2016遺骨収集活動44日目 これは何のバッチ?

- 2016遺骨収集活動37日目 遺骨収集家の国吉勇さんが引退を表明?

-

鉄血勤皇隊として旧日本軍に従軍して、部隊のたった一人の生き残りとなったお兄様に連れられて、初めて足を運んだ沖縄本島南部の壕内。そこには、お兄様の戦友の遺体が、まだ生々しく残っており、恐怖のあまり泣き叫んだそうです。

それが、小学3、4年生の頃だったと振り返られます。それ以来、約70年。本格的に遺骨収集活動を始められて約60年間。足繁く南部戦線跡に通い、戦没者と、その帰りを待つ遺族と向き合ってこられました。

心より、お疲れ様でした、とお声がけするのと同時に、人生のすべてを掛けて続けてこられた「慰霊の仕事」に最大の敬意を表したいです。また、近々、国吉さんのお気持ちをお伝えすべく、インタビューします。

お母さまと兄弟、祖母らを沖縄戦で亡くされた、戦争の犠牲者でありながら、ウチナンチュもヤマトンチュの戦没者にも分け隔てなく接してこられた国吉さん。その偉大な仕事は、他の追随を許さない功績として、今後も語り継がれていくでしょう。

及ばずながら、後継する仕事をさせて頂く私らも、ずっと国吉さんの事を忘れません。でも、また、気が向いたら、いつでも現場に来てください。厳しい場所は、哲二におんぶさせても歩かせます。余生は、自ら築かれた戦争資料館で、これまでのお仕事の内容を語り、聞かせてください。ありがとうございました。でも、ほんとに引退するの?。まだ、信じられないけど‥

- 2016遺骨収集活動28日目 「全員死亡の家」で平和学習

-

学生たちによる、沖縄県での遺骨収集活動を始める前に、糸満市内に点在する「沖縄戦で家族全員が死亡した家」を訪ねました。

※琉球朝日放送で放映されました。

http://www.qab.co.jp/news/2016021777592.html

糸満市史編集委員会委員長の平良宗潤先生から、一家が全滅してしまった当時の状況の説明を受けながら、「ありったけの地獄を集めた」といわれる沖縄戦を学習するのが目的です。

JYMA(日本青年遺骨収集団)とIVUSA(国際ボランティア学生協会)の大学生ら約200人が、終戦後から、集落内にそのまま残されてある屋敷跡に座り込み、先生の話を聞きます。

「4歳の時に沖縄戦で父を亡くし、戦後は過酷な日々だった」「隠れた壕内では、声をあげて泣く赤ちゃんが殺されることも‥」。その臨場感あふれるお話が、我が身に迫ってくるように感じたのか、涙を拭う学生もいます。

一家全員が死亡しているのに、手入れが行き届いた屋敷の跡。「いったい誰が管理しているのですか」と学生からの質問に、先生が「死者を悼むため、門中や地域の方々がお世話しているのだよ」と教えてくださいます。

通りかかった地区のお年寄りに、「遺骨収集に来た学生が平和学習をしている」と伝えると、「え?、私たちがやり切れないことを‥。ご苦労さま。うん、うん‥。でも、沖縄の人たちが被った悲しい歴史も忘れないでね」と労いの言葉を掛けていただきました。

この後、先生の案内で、沖縄戦における米軍最高司令官・バックナー中将が戦死した丘へ向かいました。近くの山の上に設置された「ガメラレーダー(自衛隊の防空用・固定式警戒管制レーダー装置)」を背に、サトウキビ畑を貫く道を歩きます。

日米両軍が激しく戦った地が、今は双方の基地がひしめく、重要な防衛要所となっているのを目の当りにした学生たち。終戦から71年が過ぎても、軍隊や基地の存在から逃れられない沖縄県民に、それぞれの思いを馳せます。

「これ以上、基地を増やしてほしくない、という沖縄の方々の気持ちが理解できた」、「安保法制の施行が基地の集中する沖縄にどんな影響を与えるのか心配‥」などと、日本と沖縄を取り巻く現状を憂う声もあがりました。

「未だ戦禍の傷は癒えず、影を引きずっている。この有り様では、犠牲になった方々が浮かばれないね」と平良先生。高台にあるバックナー中将の慰霊碑前で、「だから、二度と戦争を引き起こしたり、巻き込まれたりしてはいけないよ」と、学生たちを諭します。

日米合わせて20万人以上が戦没した沖縄戦。その最激戦地だった南部の丘で、収穫期を迎えたサトウキビ畑を見渡しながら、学生たちは平和への誓いを新たにしていました。

- 2016遺骨収集活動26日目 今年も学生たちが参戦

-

ホームページ作成用のパソコンが完全に壊れ、更新作業が滞っています。写真を処理するソフトがないため、撮った画像のアップもなかなかできません。ホトホト困った事態に。旅先なので、リカバリー・ソフトも持参してなく、もう、諦めるしかないのかなぁ。誰か助けてください。

本題に入ります。学生グループが沖縄に到着し、活動を始めました。まず、JYMA(日本青年遺骨収集団)のメンバーが、社会人の応援者を含めた約30人で作業に着手。そして、IVUSA(国際ボランティア学生協会)の10人の先遣隊が活動の調整のために、動き始めています。

今年は、MAXで総勢が200人を超える大所帯となりそうです。それは、IVUSAのメンバーが膨れ上がったゆえで、この活動への関心の高さに驚かされます。最初に出会ったときは、5、60人でしたが、年々数が増え、昨年の140人を超えて、今年は161人になったそうです。

戦争を知らない世代が、今も残る激戦の跡地で、戦没者の遺骨収集に取り組むのは、素晴らしい試みです。周辺国との関係を含め、中東や欧州で多発するテロ、喧嘩番長のアメリカとのお付き合いなど‥、日本を取り巻く情勢もキナ臭くなっています。

特に、安全保障関連法案(安保法案)の可決や憲法改正の動きなど、国内政治も目が離せない状況です。こんなご時世に、71年前の戦場で戦没者に向き合おうとする学生たちに、頼もしさと共に強く期待してしまいます。

もう二度と、日本を戦争に導かないように、と。沖縄戦では、20万人以上の方が戦没されています。その多くが、戦闘に巻き込まれた民間人でした。それゆえ、沖縄の人たちの平和への想いは、本州などの内地の方よりも強いように感じます。

そのためか、遺骨収集に臨む学生たちを暖かく受け入れて下さり、様々な形での協力と応援を戴いています。今回も、期間中に公民館を開放し、トイレも自由に使っていい、とのこと。グランドゴルフ中の地元のお年寄りから、おやつの差し入れもありました。

ありがたい限りです。その分、頑張って、ひとりでも多くの戦没者を見つけようね。将兵はもちろん、民間人の遺骨も目を皿のようにして探します。今回は、あまり収集されていない場所が数多く残っており、大きな成果を挙げられるかもしれません。

学生たちも、気合十分で働いており、すでに数柱分の遺骨を収容できています。でも、ジャングルの岩場は危険がいっぱいなので、十二分に注意して働こうね。ケガをしたり、事故を起こしたりしたら、送り出してくれたご両親や、応援して下さる皆さまに、たいへんな迷惑を掛けてしまうから。さぁ、頑張ろう。期待していますよ。

- 2016遺骨収集活動19日目 国吉勇さんが現場に復活

-

最愛の奥さまを昨年末、亡くされた遺骨収集家の国吉勇さん(76)が、現場へ復帰されました。四十九日まで喪に服し、お別れの時間を大切にされていたそうです。

国吉さんをいつも支えて来られた、優しい奥さまで、私たちも大変お世話になりました。早すぎる逝去に心が痛みます。体調の不良を訴えられて救急搬送された数日後、息を引き取られました。肺炎だったそうです。

「あっという間だったよ。こんな形で別れが来るなんて‥」と、国吉さんも寂しそうです。心労のためか、少し痩せられたようで、元気で若々しい親方の姿が、いつもより小さく見えてしまいました。

ご家族と相談し、事故や病気などに十分注意する、という条件で、遺骨収集活動を再開されたそうです。約2カ月ぶりの現場だったので、蔓に足を引っかけたり、岩につまづいたりして、少し心配な足取り。

でも、南部のジャングルの中を歩きながら、「もう、あまり無理は出来ないけど、若い人たちが来てくれるのならば、まだまだ頑張らなくては」と、明るい笑顔を見せておられました。

今回の場所は、国吉さんもあまり活動したことがない地区。あちこちの壕口や岩の割れ目に顔を突っ込みながら、「ここは手付かずだね」、「遺骨が見えている。たぶん、大勢が亡くなられているはずだ」と、次第にいつもの口調で解説。

砲撃で崩れ落ちた巨岩が重なり合い、あちこちに浮石がある危険な岩場を、飛ぶように歩きます。私など、とてもついて行けません。「ちょっと、掘ってみようかね」と、「カッチャギ(熊手)」を掴んで壕に潜り込むと、いきなり遺留品を手に出て来られました。

国吉さん。奥さまの事、お悔やみ申し上げます。言葉には出さなくても、お互いを大切に思い、愛し合ってられたのを私たちは知っています。とても素敵なご夫婦でした。

長年にわたり、国吉さんが遺骨収集活動で成果を挙げることが出来たのも、奥さまの深いご理解があっての事だと思います。これからは、どうかお体を大事にされて、お二人の分を元気で長生きされてください。

明日から、学生との活動が本格化します。今年は約200人がお世話になります。いつも自らが率先して行動し、まさに背中で語りながら、後進を導かれる姿を私たちは尊敬しています。今年も、がんばりましょうね!