沖縄戦の遺留品を見るために前へ押しかけて来た生徒たち

遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。学生メンバーの高木乃梨子です。みらいを紡ぐボランティアのリーダーを担っています。

伊東大隊長へ遺族からのメッセージを届ける高木

座間西中学校の生徒たちの前で

今年最初の活動は、私たちの取り組みに興味を持って下さった、神奈川県の座間市立西中学校(鈴木直人校長)1、2年生の生徒372人を対象に、講演会を実施しました。アジア・太平洋戦争の最激戦地のひとつとなった「沖縄戦」の概要を知って戴くのと同時に、個々の兵士や留守を守っていた家族がどんな思いで生きたのかを、スライドショーで写真を紹介しながら講話したのです。

生徒たちへ講話するみらボラの大学生たち

今の中学生たちにどれだけ当時の状況が伝わるのか。退屈しないかな、怖くならないかな、と、こちらが及び腰になりながら臨みます。私たち大学生にとっても、今回が初めての取り組みですから。

素晴らしいスピーチで迎えてくれた

生徒たちと対面。学生としては初めての講演なので、とても緊張した

首都圏郊外の座間市西部に位置する同中学校は、大山連峰が連なる相模川流域の水田地帯にあります。全校生徒は570人で、3年前の2016年に創立50周年を迎えた伝統のある学び舎です。

372人の生徒たちを前に

講演を始める会場は体育館。生徒たちが入場してくると、もう涙腺が緩んでしまって、目の前の光景が霞んでしまいます。それは、講演の内容に、齢が14~5歳の沖縄学徒兵の話があるからです。その内容と目の前の生徒たちの容姿がダブって、涙を堪えきれません。

講演の準備中も、先生の目を盗んでお道化た仕草が可愛い

沖縄戦では、こんな幼い少年たちが銃を握り、少女は看護助手として戦地に立たされたのです。講演の前に笑顔で友達に話しかける生徒を見て、戦争がなければ当時の学徒たちも、こんな表情で笑いあったのかな、と想いを馳せました。

ご遺族の手紙の話も真剣に聞いてくれていた

挨拶もそこそこに写真のスライドショーが始まり、朗読を開始しました。咳払いひとつなく、静まり返って聞き入る生徒たち。みらボラの3人の学生が、交代で朗読を進めますが、身じろぎする音もほとんど聞こえてきません。「一生懸命に聞いてくれているのかな」、「おもしろくなくて居眠りしていないかな・・」。写真を見せる関係上、会場が真っ暗なので、表情が見えないのです。

遺留品を見る生徒たち

前へ詰めかけてくる熱心な生徒たちに、学生が押し出されてしまった

ハラハラしながら、朗読を終え、遺留品を見せながらの質疑応答に入ります。少し難しい話だったから、どうかな?と思っていたら、「どんなお骨でも収集するのですか。小さな破片でも?」と女子からの質問。また、「遺留品はどこに所蔵されるのですか」、「どのくらいの数をご遺族へお返しできるのですか」と、次々と手を挙げて、活動の重要な部分を熱心に聞いてくれます。

素敵な笑顔で手を挙げてくれた男子生徒

真剣な内容の質問と眼差しに驚いた

そして、「不発弾はどのくらいありますか。危なくないの?」と、私たちを心配してくれる声も。興味を持ってくれていたんだ。そのうえ気遣ってくれて・・。今度は嬉しさで胸がいっぱいになりました。事務局の浜田夫妻が、生徒の間を歩き回って、質問に応えます。いつも厳しい二人が、とても嬉しそうな笑顔で。

生徒の質問に答える律子さん。後方は大磯先生

はにかみながらの質問が可愛い

講演が終わった後、鈴木校長先生や担当して下さった大磯祐志先生とお茶を飲みながら感想を述べあいます。そこでは、いま一つ生徒たちの反応を掴みかねていましたが、その後、綴ってくれた感想を見て、驚きました。その内容をここに紹介いたします。

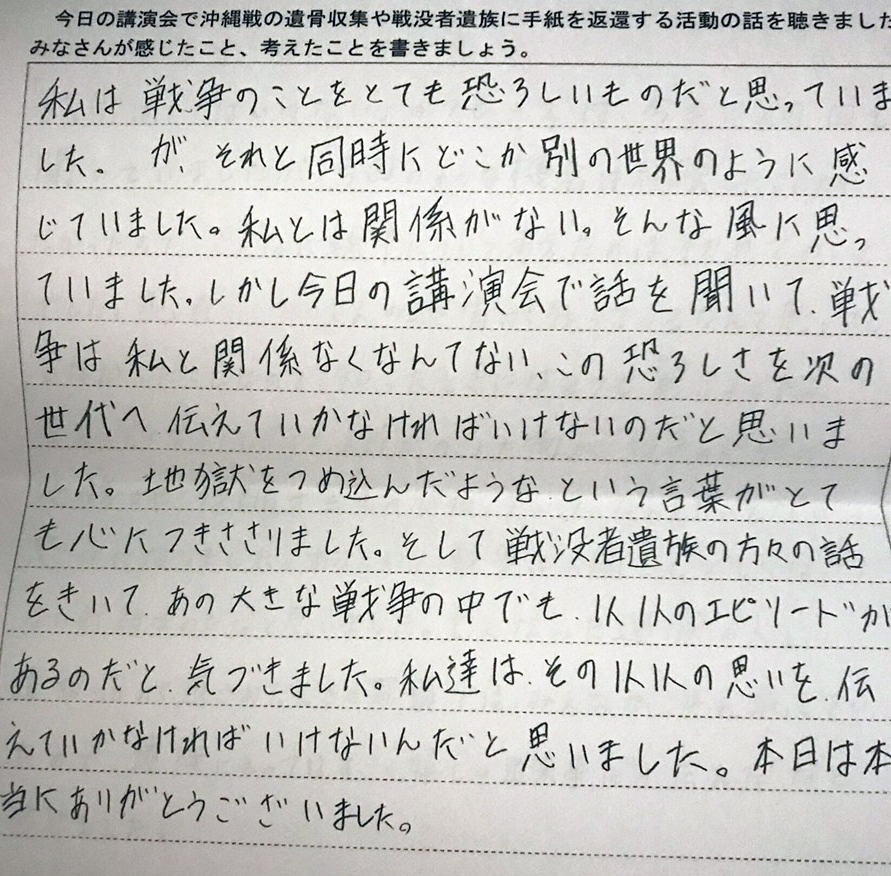

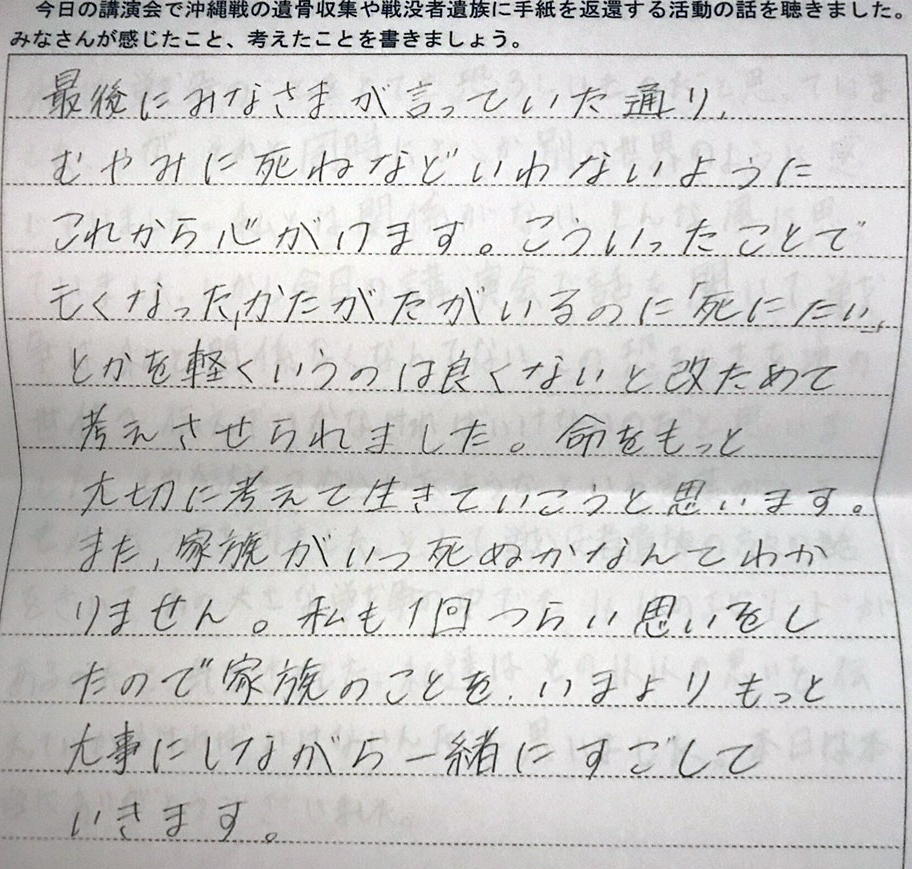

生徒の感想① 内容をよく聞いて理解してくれたのが分かる

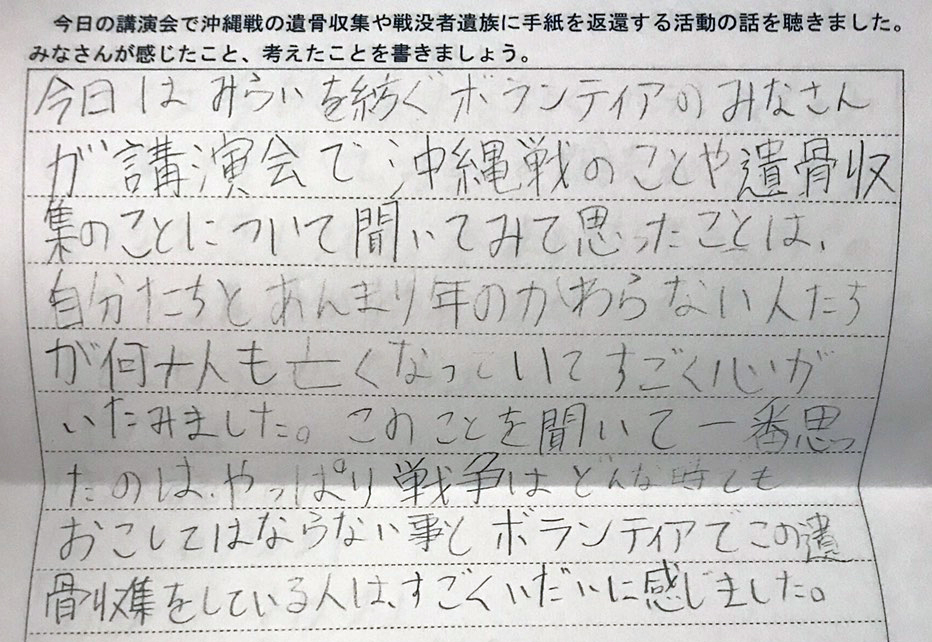

生徒の感想② 一生懸命に伝えようとする言葉がいじらしい文章

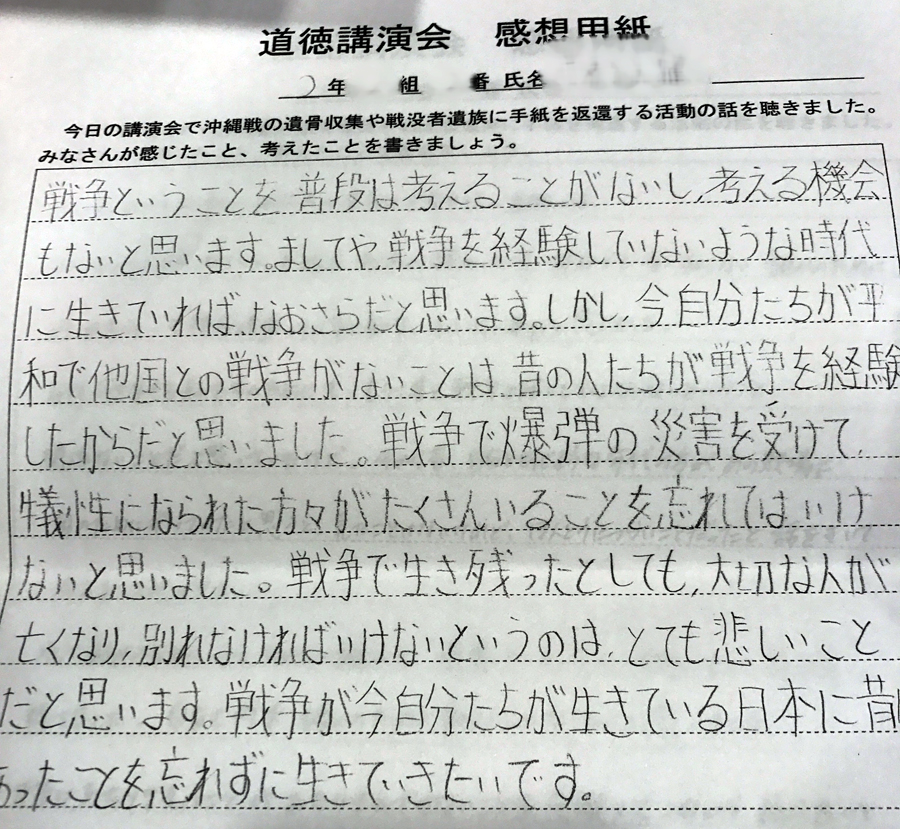

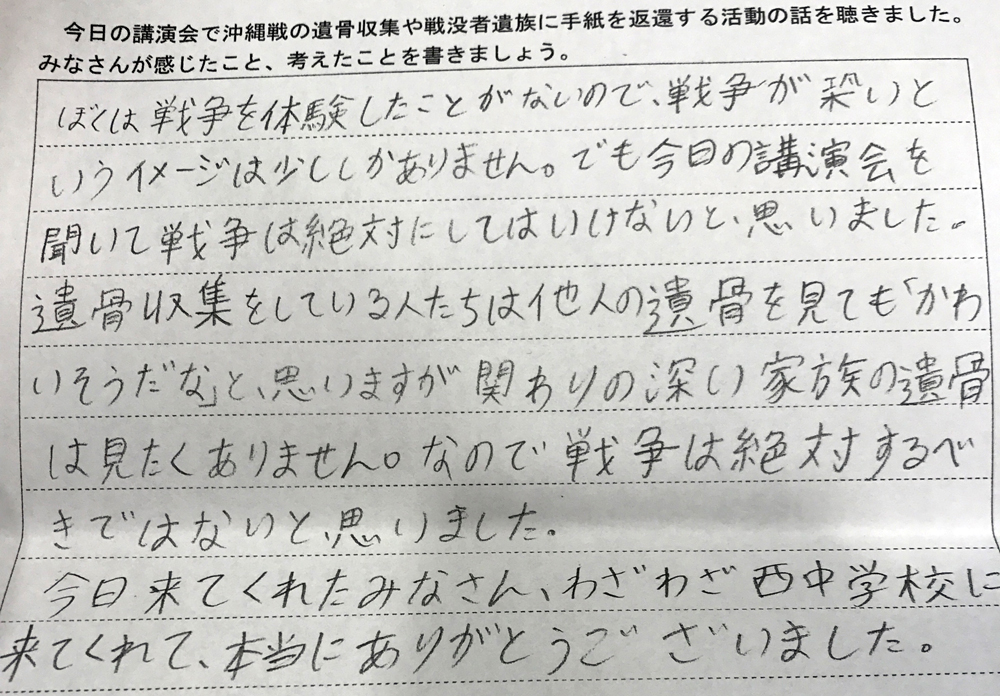

私たちが伝えたかったことを完璧に理解してくれた内容が、①と③の感想です。20万人以上が犠牲になった、と学校の授業では習ったのですが、その一人ひとりに人生があり、家族があったことに想いを馳せてくれる素晴らしい感想です。②は、同年代の学徒兵が犠牲になったことも理解してくれています。

生徒の感想③ 中学2年生の文章とは思えないしっかりとした内容

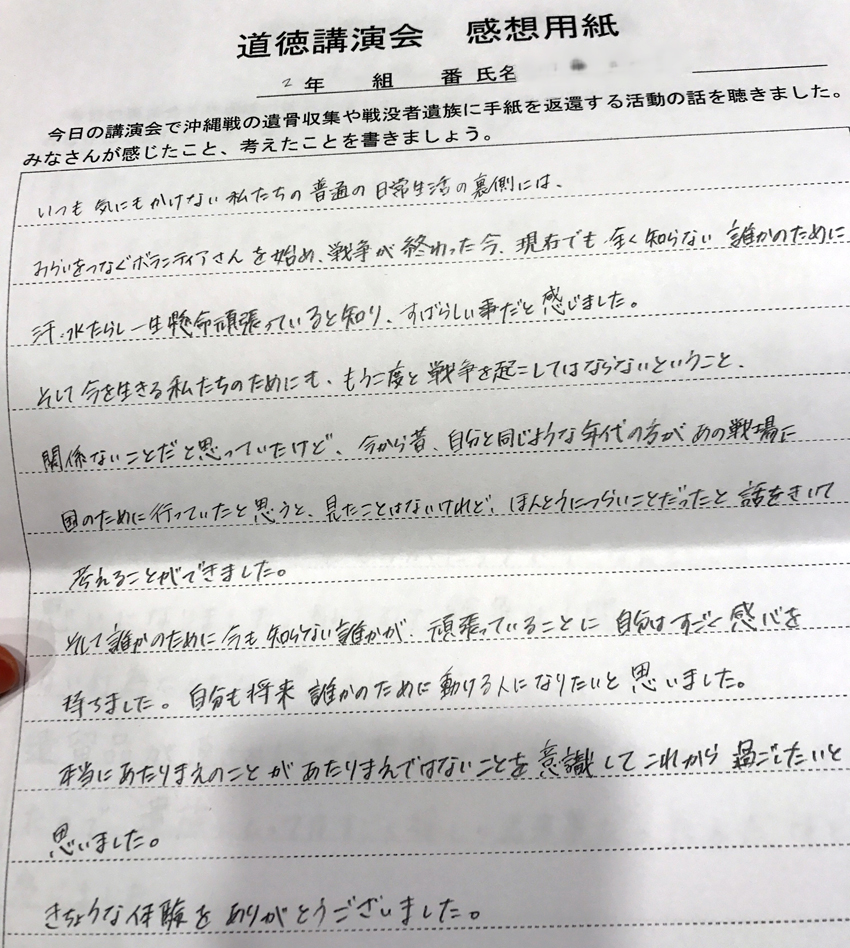

生徒の感想④ これも2年生の文章。素晴らしい

そして、ボランティア活動の大切さを指摘してくているのが④の感想。女子生徒ですが、繊細な優しさが伝わってきます。私が特筆したいのは⑤の訴えです。簡単に「死ね」とか「死にたい」などと口走ることが、どれだけ命をないがしろにする言葉か。

生徒の感想⑤ 女子学生が伝えたかったことが、女子生徒に伝わったようだ

生徒の感想⑥ たった一言だけど、重い言葉。ストレートに伝わってきた

あの74年前の大戦では、大切な家族が紙切れ一枚で召集され、戦地から還ってきませんでした。人の命が虫けらのように扱われた時代。⑥のシンプルな感想をみると、爆弾を背負って戦車に突撃させられた学徒兵の胸中を想い、その辛さと切なさに胸が張り裂けそうになります。

生徒の感想⑦ 戦争の悲惨さと人命の大切さを感じてくれたようだ

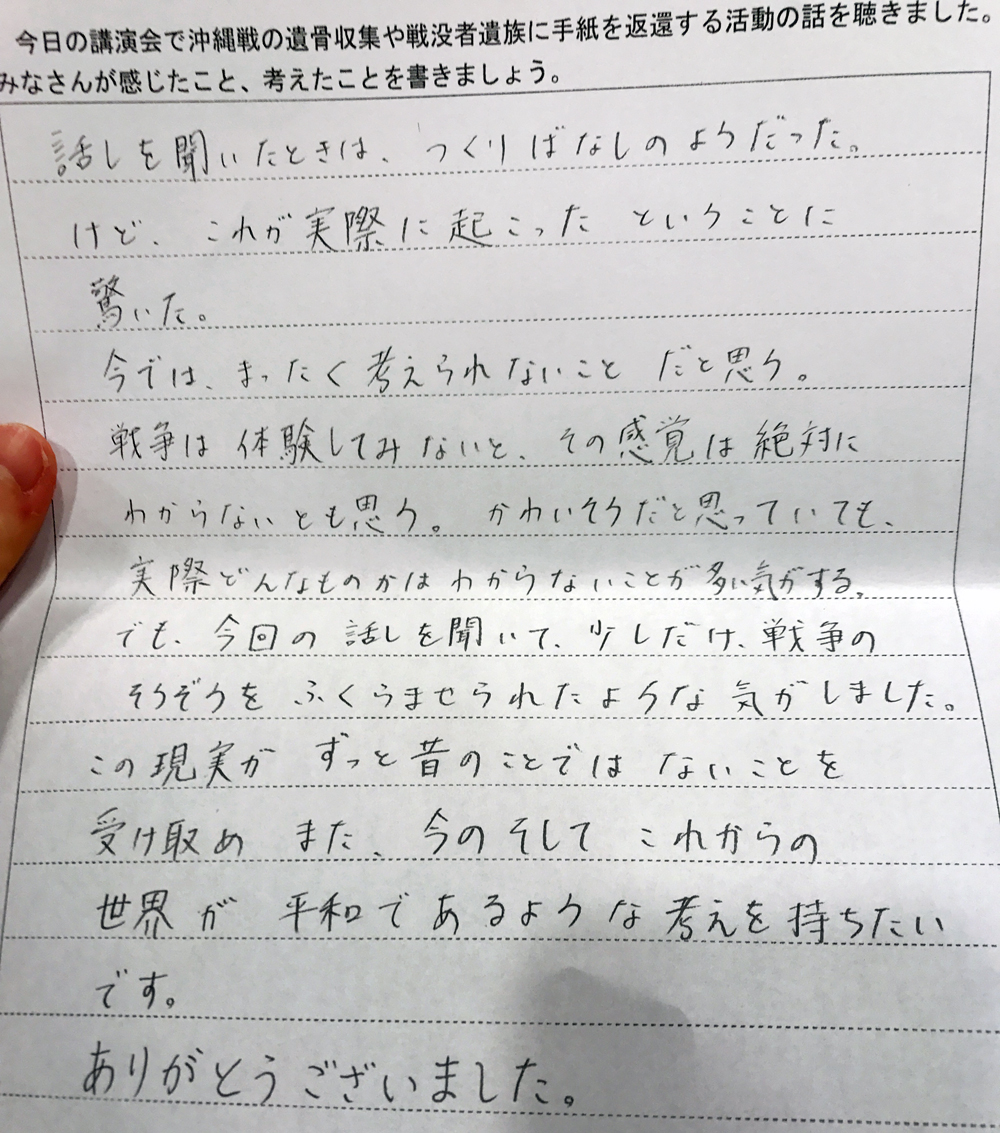

生徒の感想⑧ 平和の大切さに想いを馳せてくれたことが嬉しい

戦争の悲惨さと恐怖を自らの家族に投影してくれた⑦の感想も秀逸です。「作り話のようだった」と書いてくれた⑧の君。私たちの話を聞いて、戦争への想像を膨らませてくれたようですね。さらに現実=事実を受け止め、世界の平和を願ってくれている感想は100点満点。足を運んだ甲斐がありました。

遺留品を見たい熱心な生徒に取り囲まれる律子さん

講演を聞いて下さった座間西中学校の生徒さんたちと教職員の皆さまに、心よりの御礼と感謝の言葉を申し上げます。生徒たちに沖縄戦を知って戴こうと企画した私たちが、逆に学ばされる結果になってしまいました。恥ずかしい事ですが、とてもありがたくて、嬉しいです。さらに興味が湧いたら、私たちの活動に参加して下さい。命と平和の大切さを語り継いで行きましょう。

Post Views: 42