青森県深浦町岩崎地区の海岸に、カンボジア国籍の貨物船「AN FENG8」(アンファン号)が座礁して、約一年半。今も放置されている船は、漂流しないようロープなどで係留されていますが、日本海の荒波にもまれて船体が折れてしまい、積み込まれていた装備品や道具類などが流出している状態です。そのため、美しかった浜はゴミや漂着物などで見る影もなく汚れ、海水浴場だった海岸は危険な船の残骸のために、立ち入りが制限されています。

★朝日新聞さんの記事

http://www.asahi.com/articles/ASG884SB7G88UBNB00H.html★毎日新聞さんの記事

http://mainichi.jp/area/aomori/news/m20140808ddlk02040065000c.html★読売新聞さんの記事

http://www.yomiuri.co.jp/local/aomori/news/20140815-OYTNT50481.html★青森朝日放送さんとATV青森テレビさんが放映して下さいました

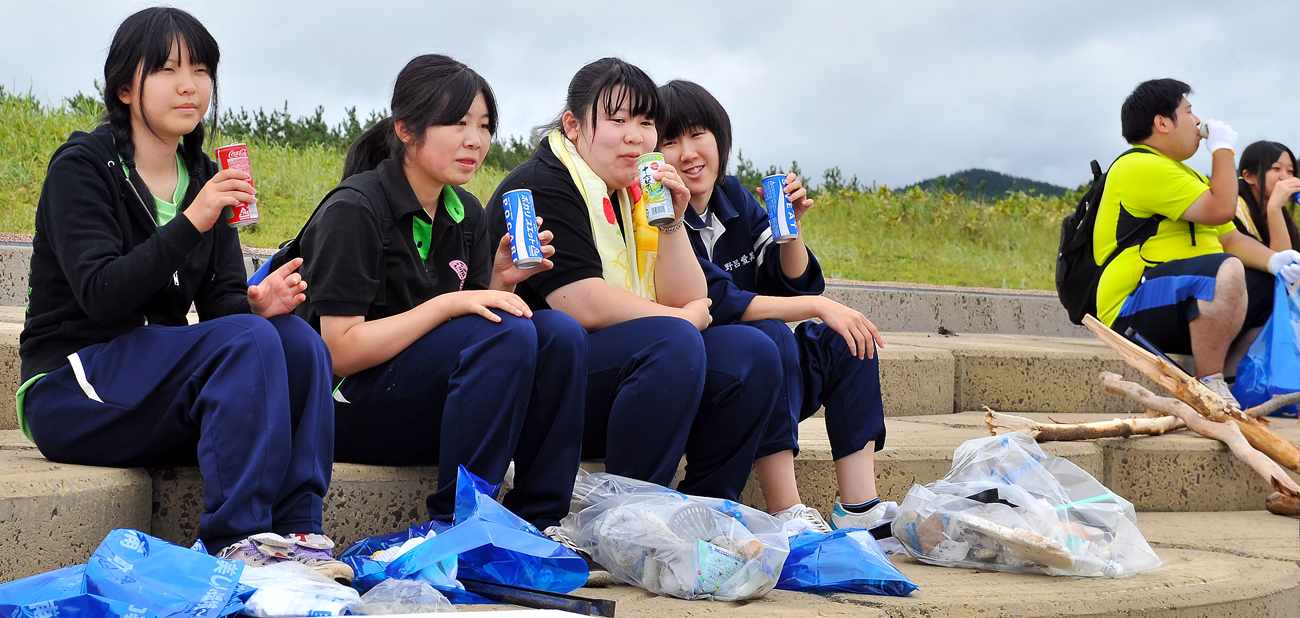

その海岸で、地元の県立木造高校深浦校舎(笹浩一郎・校長)の生徒が、町役場の協力で、地元の有志の方々と一緒に、清掃活動をしました。数日間降り続いた大雨で、浜には流木がゴミと共に大量に打ち上げられ、足の踏み場もないような状態。でも、生徒たちは文句ひとつ言わず、燃えるもの、燃えないもの、スプレー缶などに分別して収集し、処理施設へ送りました。

今回の清掃ボランティアも、高校生たちへの「環境と防災教育」の一環です。放置され、壊れてしまった船が、地域へどれだけ迷惑を掛けているのか、この先、どう処理されて行くのか、などを学習するのが目的です。同時に、早期の撤去へ向けて、何か一つでもお手伝いしたい気持ちが募っての行動でした。国土交通省や海上保安庁、県の関係機関などへ、船主の責任で撤去して貰えるように訴えていますが、なかなか事態は進捗しないからです。

県や町は、早期撤去に向けて、様々な形で、船主や保険会社、国などへ働き掛けています。が、船主の中国人とは、連絡がつかない状態が続いているそうです。そこで県は、海岸を整備したり守ったりするための「海岸法」の改正を国へ働きかけました。

アンファン号は、船体の前半分が陸に乗り上げており、後ろの半分が海に没しています。そのため、現行の法律では、海上にある放置船の処理命令を自治体が出すことが難しかったからです。県が管理する海岸を規制する法律では、船の撤去命令を船主側へ出すこともできなければ、行政の代執行で撤去することも出来ませんでした。

それが、早期解決を求める地元の声が国へ届いたのか、今春、海岸法が改正されて、県が船主などへ法的な撤去命令を出せるようになりました。そして、持ち主らが応じなかった場合や緊急時には、行政が代わって執行できるようになったのです。法の縛りが解け、三村申吾・県知事のもと、県や町の職員らが一体となって、解決へ向けて動き出されています。

ところが、予期せぬ事態から、深刻な問題が生じ始めています。撤去にかかる費用を、誰が出すのかが、不透明になっているのです。本来、こうした座礁船は、持ち主の責任で撤去することになっています。が、アンファン号の船主である複数の中国人が、責任のある行動を見せていません。県や町はこれまで、十数回に亘って、この船主らに船の撤去要請をしてきましたが、返答はなく、今も、連絡がつかない状態が続いているのです。

日本へ入港してくる外国籍の船は2005年3月から、船舶責任保険(PI保険)への加入が法律で義務付けられています。総トン数が100トンを下回る船や公用の船舶は除外されていますが、この保険に加入していない船の入港は禁止されています。

これは04年4月に、「船舶油濁損害賠償保障法」が改正されて、決まったもので、保険金の支払い対象は、「日本の領海と排他的経済水域で起こした燃料油による油濁損害」、「船体の撤去に係る費用」です。アンファン号も、PI保険に加入していました。それゆえ、いざとなれば、保険会社が撤去費用を賄ってくれる、と、県や町の関係者は考えていました。

が、ここにきて、その雲行きも怪しくなってきたようです。それは、アンファン号が加入している保険会社が、「座礁事故に対して船主が適切な行動を取っていない場合、PI保険が適用されない」という保険の規定(約款)があると主張。「船主と連絡がつかないうえ、船も放置されたままの現状では、保険の適用が難しい」と判断している、との情報が聞こえてきました。

これは、深刻な事態です。船主と連絡が取れないうえ、保険が適用されないとなると、県が代執行して船を撤去しても、その費用を支払ってくれる相手がいません。そうなれば、国や県の予算から捻出せざるを得なくなってしまいます。これは、税金です。正式な数字は判りませんが、撤去費用には約3億円ほどかかると試算されているそうで、それ以外にも、すでに船の固定や油の抜き取り作業などで、約5000万円が費やされています。

昨年の3月、嵐の海で座礁したアンファン号から乗組員を救助。無事に祖国まで送り届けたのに、危険なスクラップ同然の船を放置したまま、連絡もして来ない状況が続くのは、遭難者へ誠意をもって対応した青森県民として許せない気持ちになります。

こうした外国籍の座礁放置船は、青森県だけでなく、実は日本各地に存在しているそうです。国の行政機関である国土交通省や海上保安庁などから聞いた話では、北は北海道の根室半島から、南は沖縄県の尖閣諸島にまで、2014年現在で12隻が残されています。

| 放置された地名 | 船籍(旗国) | 所有者 | 船の種類 | 総トン数 | 発生日時 | PI保険 | 油流出 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ① | 北海道根室市納沙布岬 | ロシア | ロシア | 貨物船 | 172 | 1992.12.27 | 未加入 | 有 |

| ② | 北海道根室市花咲灯台 | ロシア | ロシア | 貨物船 | 61 | 1999.12.07 | ― | 有 |

| ③ | 北海道浜頓別漁港 | シエラレオネ | ロシア | 貨物船 | 14 | 2012.02.15 | ― | 無 |

| ④ | 青森県深浦町 | カンボジア | 中国 | 貨物船 | 1996 | 2013.03.02 | 加入 | 有 |

| ⑤ | 大分県佐伯市蒲江深島 | ベリーズ | 中国 | 曳き船 | 49 | 1994.08.02 | ― | 有 |

| ⑥ | 長崎県長崎市野母崎樺島町 | 韓国 | 韓国 | クレーン台船 | 150 | 2000.02.27 | 未加入 | 無 |

| ⑦ | 宮崎県宮崎市日南海岸 | ベリーズ | 中国 | 浚渫(しゅんせつ)船 | 5910 | 2010.10.24 | 未加入 | 無 |

| ⑧ | 鹿児島県大島郡宇検村 | ベリーズ | 韓国 | 冷凍運搬船 | 342 | 1996.08.13 | 未加入 | 有 |

| ⑨ | 鹿児島県南さつま市宇治群島 | モンゴル | 不明 | 貨物船 | 106 | 2007.05.20 | 不明 | 有 |

| ⑩ | 沖縄県伊良部島 | モンゴル | シンガポール | タンカー | 99 | 2013.01.14 | ― | 有 |

| ⑪ | 沖縄県竹富町西表 | パナマ | 香港 | 貨物船 | 366 | 1991.10.30 | 未加入 | 無 |

| ⑫ | 沖縄県尖閣諸島南小島西 | 台湾 | 不明 | 漁船 | 20 | 2001.11.07 | ― | 無 |

撤去に向けて、動き始めている自治体もありますが、すでにあきらめて放置したままの場所もあるようです。上記は、2014年7月現在の放置された外国船がある場所と、座礁日時などを書き込んだ一覧表です。これを見る限り、ほとんどの船が、大都市周辺でなく、人口が少ない「へき地」と呼ばれる地域に残されています。うがった見方かもしれませんが、中央政府からも遠く、住民たちの声が大きくなりにくい場所だから?、と訝(いぶか)しんでしまいます。

実は、世界中でも、こうした放置座礁船が問題になっています。判っているだけで、2007年のデータで約1300隻の放置船があるそうで、年々増えていると報告されています。そのため、「海難残骸物(座礁放置船など)の除去に関する国際条約」と呼ばれる、「ナイロビ条約」もしくは別名の「レックリムーバル条約」が、2015年4月に発効される予定です。

この条約の趣旨は、船舶の航行や海洋環境に危険を及ぼす「海難残骸物」を、素早く、効果的に取り除き、それに掛かった費用を、船主や保険会社などへ確実に手当させるための国際的な法整備を行うのが目的です。具体的には、海難残骸物を除去する義務を船主に課し、その義務が自発的に履行されない場合は、締約国による代執行を認め、その費用を負担させるための強制保険制度が導入されています。この条約に批准すれば、PI保険に当該の座礁船が加入している限り、船主から撤去費用を取れなくとも、保険会社から強制的に徴収できるのです。

しかし、今のところ日本は、この国際条約に批准する予定はないそうです。日本では一足早く、これに近い法律となる「船舶油濁損害賠償保障法」の改正法を05年から実施しています。が、その盲点を突くかのように、船主が逃げてしまったり、きちんと対応しなかったりしたら、約款違反で保険が適用されそうにない、という現実を突きつけられています。今回のアンファン号の件は、外国籍座礁放置船問題が、一地方だけで解決できるような事案ではなく、国を挙げて取り掛からなければならない、「深刻な国際問題である」と、知らせているようです。

座礁船がある海岸線は、夏場の磯タコ(マダコ)や冬に寄って来る大型の樽イカ(ソデイカ)、春は海藻のモズクなどが収穫できる豊穣の浜として、昔から、地元で暮らす方々に利用されてきました。地域の方々は、毎朝夕、浜を歩き、その季節ごとの「寄り物」を拾ったり、海藻類を採取したりするのを楽しみにしていたそうです。それが、座礁船のおかげで、これまで獲れていた魚介類がほとんど手に入らなくなり、浜も自由に出入りできなくなった、と困惑しています。

今から約20年前、白神山地が世界自然遺産に登録された基準は、「陸上、淡水、沿岸および海洋生態系と動植物群集の進化と発達において進行しつつある重要な生態学的、生物学的プロセスを示す顕著な見本であるもの」とされています。この素晴らしい自然遺産を守ってゆくには、登録された青森、秋田県境の山岳地帯にある核心の地域だけでなく、周辺の森や河川、沿岸海域までを、一続きの生態系として保全してゆく必要があります。

今回の海岸清掃は、世界自然遺産・白神山地に係わる地域の子供たちが、自然保護への意識を高める目的と、外国放置船の処理に関する諸外国との国際的な関係を考えてもらうために、実施しました。また、地元から声をあげ、行動することで、放置船対策へ、国がもっと積極的に関わってくれるよう、報道機関などから世論を高めて戴けるように繋げるのも大きな目的でした。

テレビ局は、地元の青森朝日放送やATV青森テレビ。新聞各社は、地元の東奥日報、全国紙の毎日新聞、朝日新聞などが取り上げて下さいました。ありがとうございました。参加してくれた深浦校舎の生徒たちからは、「世界遺産は、ブナ林だけが大切なのではない。恵み豊かな海が早く返ってきてほしい」、「もし、税金が撤去に使われるなら、苦労している親を見ているので、やりきれない」、などの意見が出て、手ごたえを感じています。できれば、船が持ち主の責任で撤去されるまで、活動を続けたいと考えています。みなさまもご支援戴きますよう、お願い申し上げます。

- しっかり者の女子生徒

コメントを残す