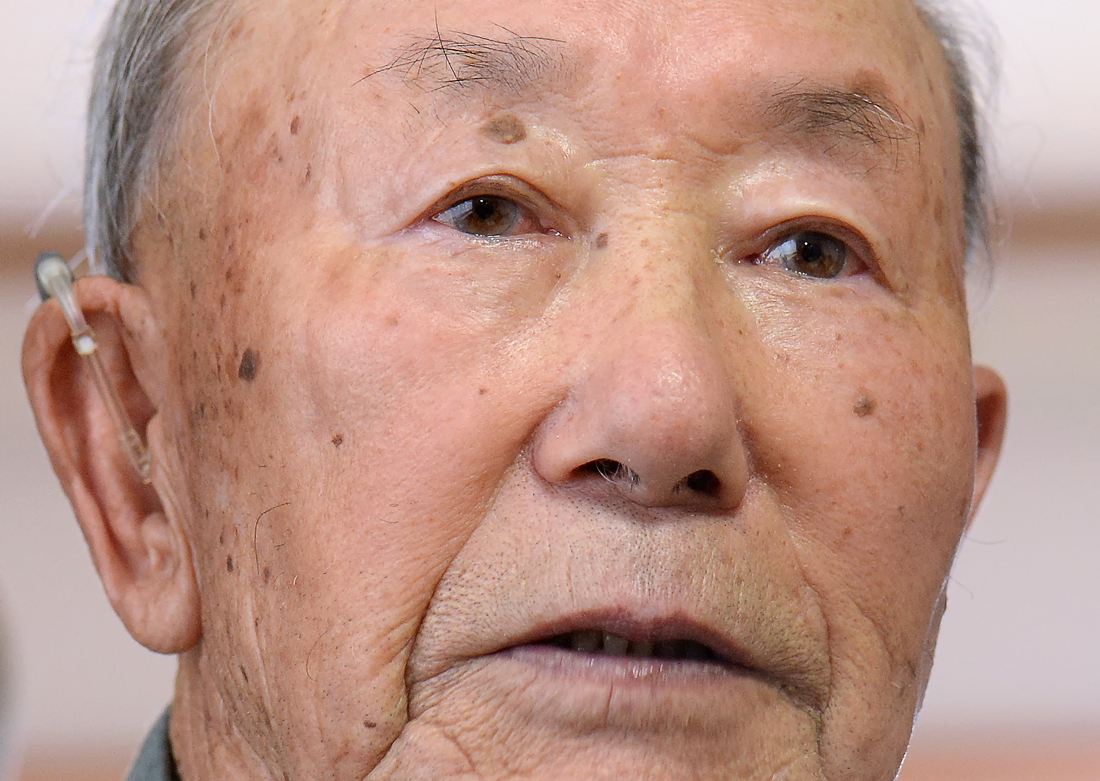

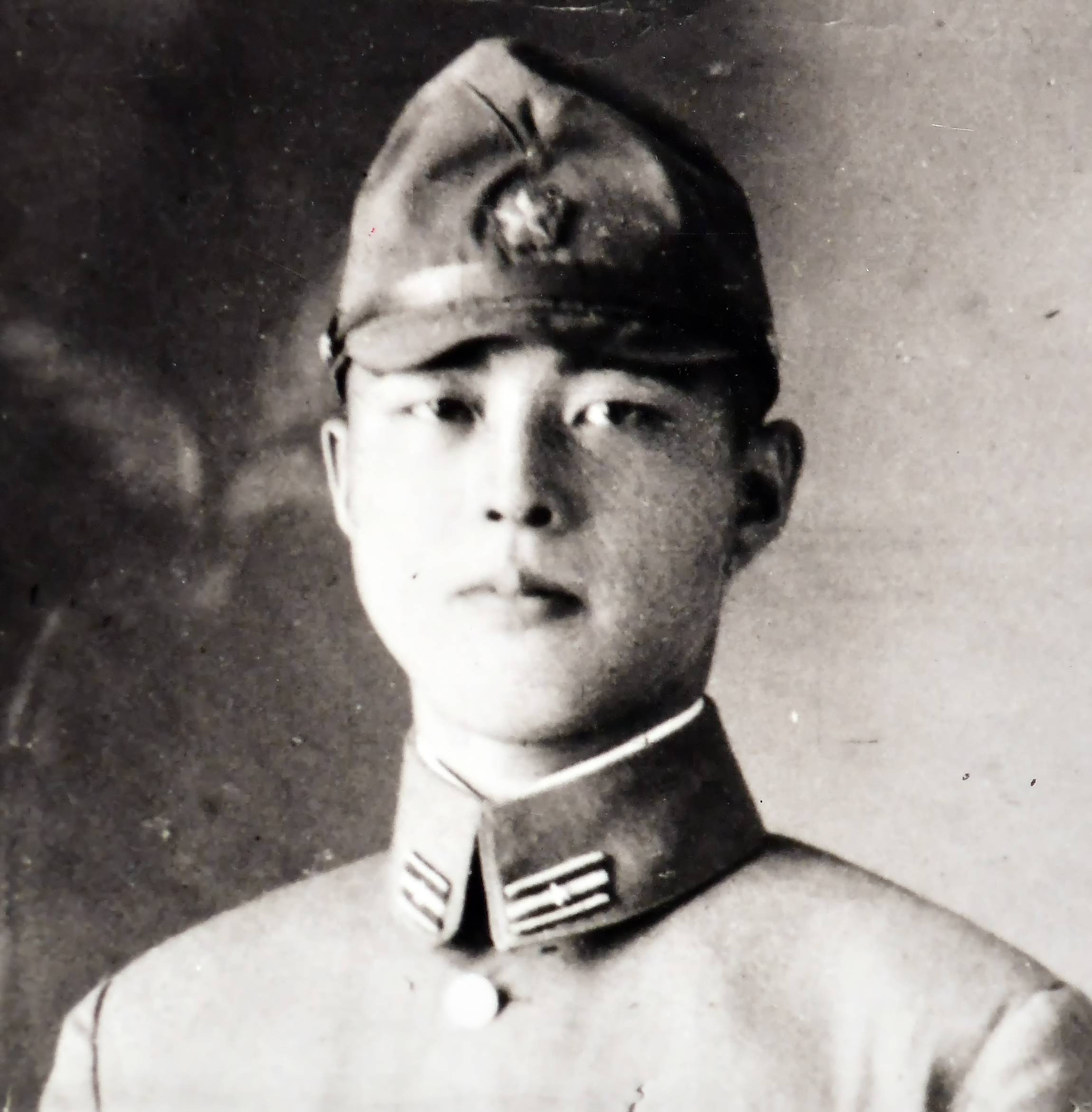

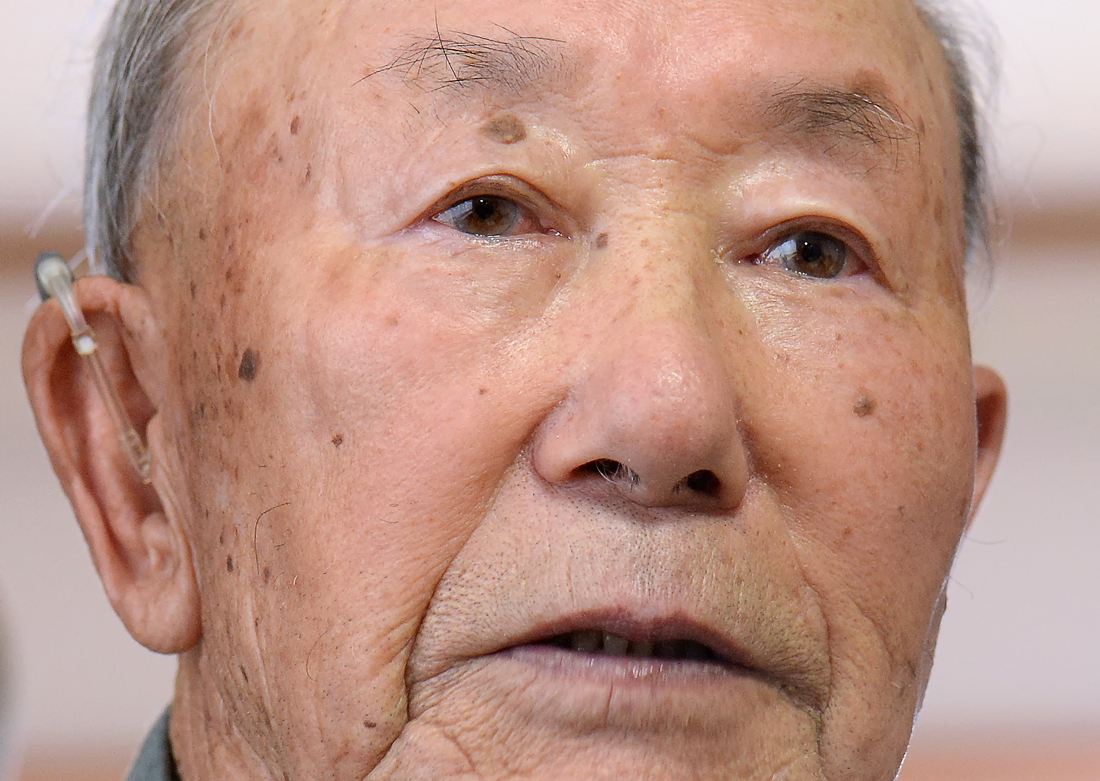

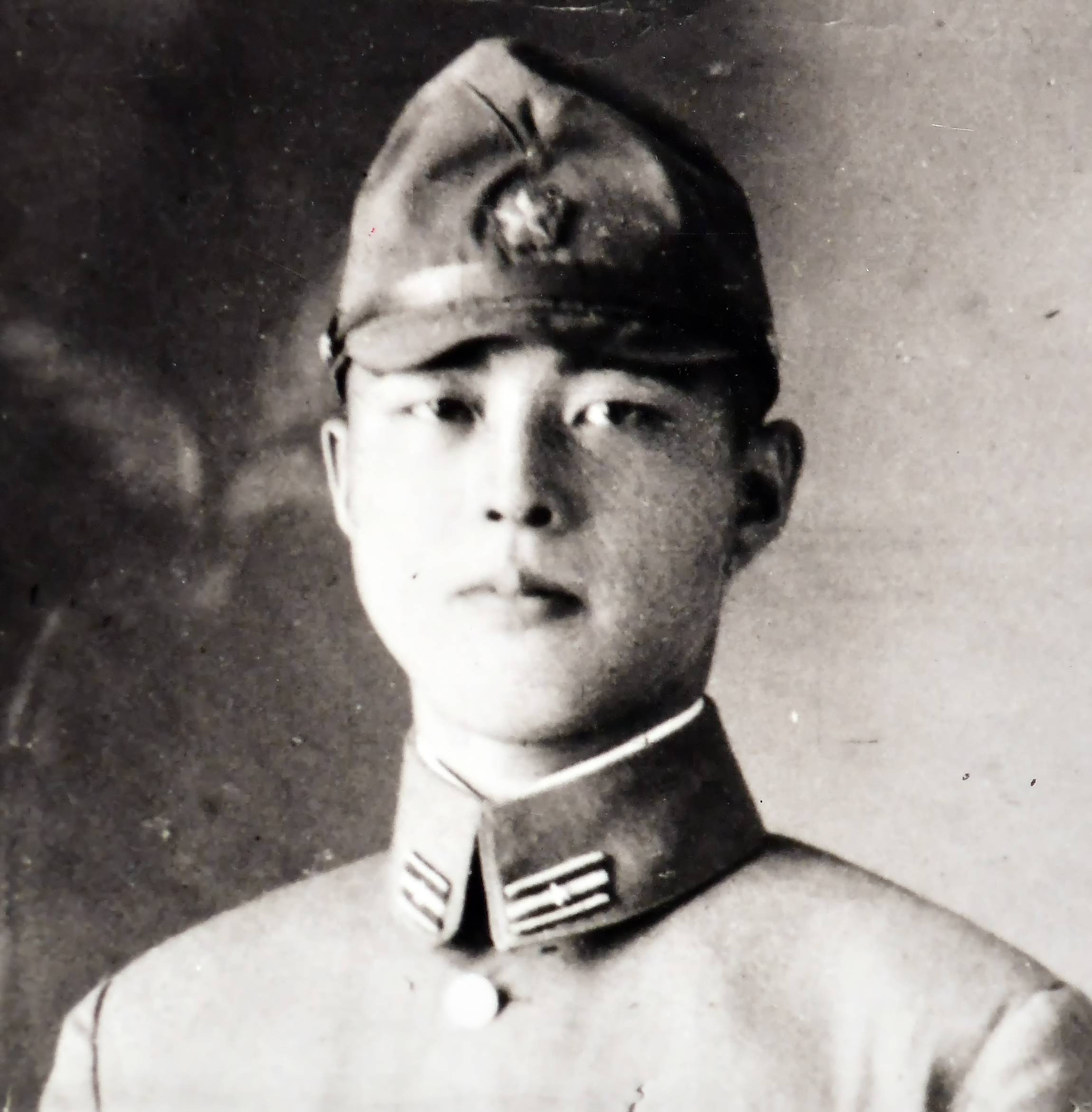

在りし日の笹島正勝さん

沖縄県で遺骨収集作業中に残念な知らせが届きました。伊東孝一大隊長の部下で、第24師団歩兵第32連隊第一機関銃中隊に所属された笹島繁勝さん(元兵長)が今月26日、逝去されました。99歳の白寿を迎えられた直後にです。謹んでお悔やみを申し上げます。

入院した笹島さんを見舞う学生たち

私たちがお付き合いさせて戴いている同部隊の数少ない生き残りでした笹島さん。伊東大隊長によれば重機関銃の名手で、沖縄戦では部隊に迫る危機を何度も救ったそうです。そして、激戦を潜り抜けて復員されてからは、食品関係の仕事をしていた、と語られました。

戦友の遺影の前で銃を構えるそぶり

北海道のご遺族へ遺留品やお手紙を返還する前に、当時のお話を聞かせて戴くために浦河町のご自宅を何度か訪ねました。明るくて、ユーモア溢れる会話と年齢を感じさせないエネルギッシュな姿に、初対面の学生たちもびっくり。

語りだすと止まらないのが笹島節。とてもエネルギッシュに

毎回、会話のペースも内容も、終始圧倒されたままで時間切れ。ぶっ続けで4~5時間以上も、戦場での経験を語られます。そして、聞きたかったことの半分も質問できなくて、消化不良が残る面会なのに、その凄まじい内容になぜか満足させられました。

第24師団の第一野戦病院壕前での遺骨収集

兵役検査に甲種合格だったことに胸を張られるのですが、下半身を丸出しでお尻を見られた話を熱く語られるので、恥ずかしくて顔を覆う女子学生も。でも、合格しなかったら、近くの波止場から海へ飛び込んで死んでお詫びしようと決めていた、との覚悟に思わず息をのんでしまいました。

同じ部隊の戦友たちの写真を手繰り寄せた

沖縄戦が始まった1945年4月、本島中部の小波津地区での戦闘が笹島さんの初戦でした。自分たちで一生懸命に構築した壕ではなく、小さなお墓しか隠れる場所がない丘は、中城湾から艦砲射撃してくる米軍の格好の的になったそうです。

小波津の野戦陣地から掘り出した重機関銃の保弾板付き弾倉。部隊は同じものを使っていた

大切な戦友をその戦いで亡くしながらも、部隊は敵の進撃を退け、重要拠点を明け渡すことなく転戦。その後、146高地、棚原高地などの激戦を潜り、140高地、150高地の戦闘では、笹島さんの機関銃が進撃してくる数多くの米兵をなぎ倒したそうです。

昨夏、入院中の笹島さんを訪ねた。風邪をこじらせたのが原因

沖縄の組織的な戦闘が終結する直前まで、糸満市国吉周辺の丘に掘られた洞窟壕に籠って機関銃が破壊されるまで撃ち続け、その後は壕内へ攻め込んでくる米兵と手りゅう弾を投げ合うような戦闘を続けたそうです。

歩兵第32連隊の認識票。遺骨収集中に大量に出土した。これは第二大隊の兵のもの

日本が無条件降伏を受け入れた8月15日以降も、本島南部の壕に籠って戦い続け、米軍の勧めで武装解除した時には70㎏以上あった体重が30㎏台に。壕の外へ出た途端、明るい太陽に耐えきれずにそのまま気を失って、気づいたら米軍の野戦病院のベッドに寝かされていたそうです。

学生が並べる戦友たちの写真に見入った

捕虜収容所にいる時、同郷の戦友の遺骨を探し歩いて収容し、故郷で待つご遺族へ届けることも。「お互い生き残った方がやろうな」との約束で、葬儀では沖縄での戦友の勇姿を参列者らにお伝えしたそうです。

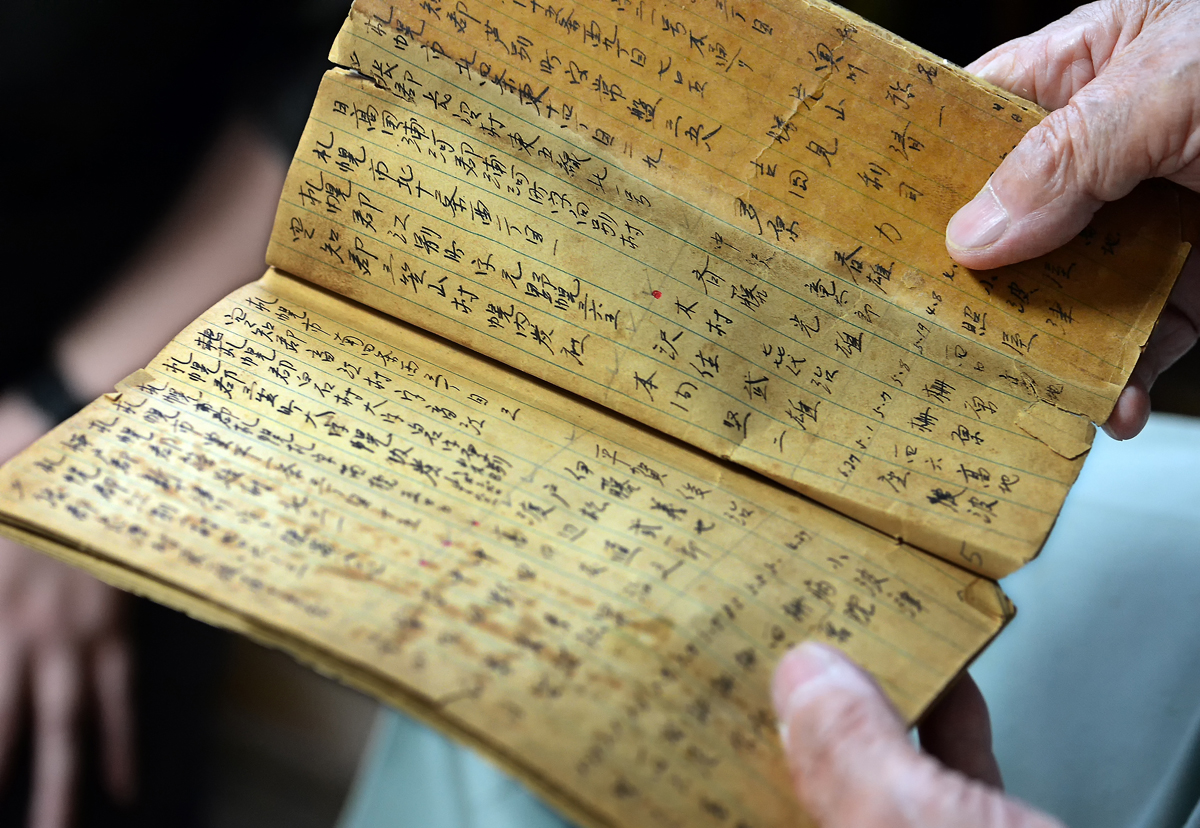

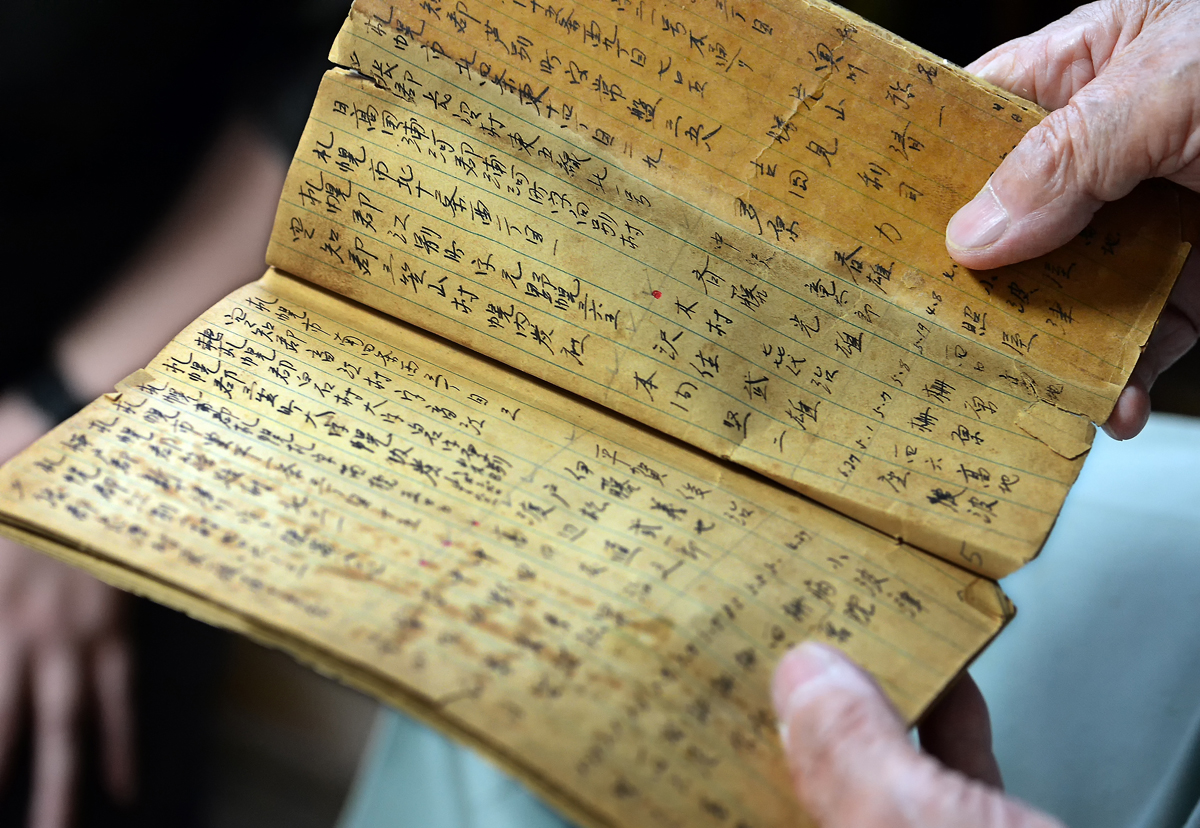

笹島さんが捕虜収容所から付けていた陣中日誌。色の褪せ具合が年月を物語る

復員した時に母親が足元を凝視して、「幽霊じゃないのね」と号泣したことを忘れられない、と声を詰まらせます。戦後は、生きて帰ったことが恥ずかしくて、申し訳なくて、戦争の話は出来なかった、と振り返られます。

第24師団の司令部壕近くでの遺骨収集。北海道出身者の兵士が書いた短冊が吊り下げてあった

でも昨今、戦争をゲームや映画などの中で娯楽のように扱われていることに我慢ならず、沖縄で何があったかをきちんと伝えたい、との想いで語り部もされていました。その背筋が凍るような体験談は、平和な時代に生きる私たちに絶対に忘れてはならない「負の教訓」を伝えて下さいます。

伊東大隊長

半年しか齢が違わない部下でもある戦友の笹島さんの事を、伊東大隊長は「機関銃の名手だったんだ」と遠い目で語られます。昨年お会いした時には、お互いに100歳に手が届く年齢を迎えられ、「あいつが先か俺が先か、だなぁ。いつまで頑張れるか」と寂しげに笑っていらっしゃいました。

伊東大隊長の自宅で面会。あれから70数年、部隊の生き残りはもういないんだ、と語られた

とてもお元気そうだったので、急逝されたことをまだ信じられません。でも、あなたの事を私たちは忘れません。お聞かせ下さった戦場の体験を必ず語り継いで参ります。終戦から75年目に天国で待つ戦友の所へ、旅立たれるのですね。安らかにお眠りください。

笹島さんが終戦時まで籠っていた必殺陣地。昨春、学生たちが遺骨を掘り出した

以下は、笹島さんを想うみらボラの学生や社会人メンバーの所感です。

笹島さんを訪ねた野村日南子

野村日南子(社会人):「あんなに元気だったのに‥、信じられません。兵士として戦争を経験され、当時をお話される姿がとても印象に残っています。目の前で亡くなった戦友や大隊長のこと、不満やうれしかった心境など‥、本当に鮮明に覚えていらして、何度も話してくださいました。そして、戦争は絶対にいけないことだと、語って下さった笹島さん。私と同年代の二十歳前後の兵士が、青春時代に刻み込まれた戦禍の記憶を消しされなくなっているのが悲しくて、とても複雑な気持ちになりました。戦争経験者が少なくなり、その話を引き継ごうとする人も減っていることに、今とても危機感を覚えます。事実を伝えるということは簡単ではないですが、私たちが責任をもって未来のために伝言すべきだと改めて感じました。どうか戦友のみなさんたちと見守って下さい」

明るく、ユーモアたっぷりに女子学生を迎える笹島さん

斉藤桃子(社会人):お会いしたことはありませんが、とても残念です…。戦争を知る人がどんどんいなくなっていく、いずれ国や人々から忘れ去られるかも、と考えると怖いです。そうならないために、私たちがきちんと伝え、次の世代へ、みらいへ繋げていかなければと改めて思います。ご冥福をお祈り申し上げます。

笹島さんを訪ねた学生たちを出迎える

大塚千里(大学生):お会いして、直接お話を聞いてみたかったので、非常に残念です。他の生き残りの方々やご遺族もご高齢になり、いよいよ残された時間は僅かであると実感しました。ご冥福をお祈り申し上げます。

学生たちにアルバムを披露する笹島さん。右端が根本

根本里美(社会人):ユーモア溢れる方で、当時のことや仲間のことを臨場感あふれる内容で話して下さいました。どうか、天国の戦友の皆さまの元へ行けますように。笹島さんが願った平和な世の中が実現させられるよう、遠くから見守っていて下さい。

-

入院した笹島さんを見舞う学生たち。後方がSAKURA

SAKURA(中学生):笹島さん‥。実際に体験した戦争のことを私たちに教えてくだり、ありがとうございます。「あの時の俺は強かった」と繰り返されたのが印象に残っています。ご高齢の方の半年は、私たちの若者の時間に比べ、とても速いのかなと感じました。心よりご冥福をお祈りします。

笹島さんから話を聞く高木

高木乃梨子(学生):昨夏、お会いしたのに信じられない気持ちです。戦友たちの写真をじっと見つめ、一人ひとり丁寧に自分の手元へ手繰り寄せる姿が目に焼き付いています。そして、何度も戦友の話を繰り返され、ずっと忘れる事のできない記憶なんだなぁ、と感じました。あの戦争を知る方が、また一人この世を去ることを実感すると、笹島さんの想いを願いを若い私たちが繋いでいかなければ、と強く思います。別れ際にハイタッチをしながら、「ありがとう」と叫ばれました。それは、「会いに来てくれて」ではなく、戦没者に寄り添ってくれて、平和を願う行動を起こしてくれて、「ありがとう、託したぞ」という意味に私は受け取りました。みんな、これからも一緒に頑張ろうね。

別れ際にハイタッチ。思いを受け止めました

後藤麻莉亜(社会人):笹島さんが亡くなられたこと、いまだに信じられません。二年前にお会いしたときは、年齢を感じさせない熱い語り口に驚きましたが、沖縄で遺骨収集を積み重ねた今、亡くなられた戦友の事、ご遺族の消息など、お訊ねしたいことが山積みです。時間の経過と共に戦争体験者が少なくなるのは理解しているつもりですが、いざ大切な方が亡くなられると、本当に時間がないのだと焦ります。そして、悲しいです。お話を聞ける貴重な今を後悔することがないよう、これからも活動に励みます。どうぞ安らかにお眠りください。

笹島さんと別れの挨拶をする後藤

御手洗志帆さん(社会人)「本当に残念です。しかし、去年お会いできたのが奇跡だったと思うほど、長生きして下さいましたね。沖縄で亡くなった戦友たちの分までも。笹島さん、大隊将兵の皆さんと天国で再会できていますか。戦友たちの記録や写真を残し、その想いを伝え続けて来られた姿は本当に立派でした。あの大戦で亡くなられた将兵、民間人の皆さま、そして笹島さん、同郷の太田宅次郎さん。今回取材させて戴いた戦争体験者の方々が、今後も私の記憶の中で生き続けてくださるのだとの決意を込めて」

耳が遠くなった笹島さんに顔を近づけて取材する御手洗さん

Post Views: 174

« 2020年遺骨収集14日目 壕を荒らされました

2020年遺骨収集26日目 新たな遺骨を前に眦を決して »

お爺ちゃんの事を記事にしていただきありがとうございます。

お爺ちゃんのも皆様とたくさんお話ができて大変喜んでいました。

今後の皆様のご活躍を陰ながら応援しています。

孫、隆洋