ご遺族へ遺留品をお渡しする梅原(手前)

●中央大学3年 梅原紅音

足掛け3年も掛かりましたが、今春、ようやく遺留品を返還できました。ご長男を始めとするご遺族の皆さまにとても喜んでいただき、あたたかい気持ちでいっぱいになりました。本当によかったです。北海道で昨夏、佐々木高喜さんのご遺族へ万年筆をお届けしたときも、親戚中が集まって受け取ってくださいました。私たちの取り組みが、戦没者のことを想い続けたり、子孫へ語り継いだりする機会になることが何よりもの喜びです。ご遺族の心の中に、戦没者が生き続けてくれることを心よりお祈りしています。

野戦高射砲

「野戦高射砲第79大隊」。初めて聞く部隊の名です。そして、今まで知らなかった武器を写真で見た時、心底驚きました。攻撃力は高いが、一度設置したら簡単に動かすことができない作りとは・・。冷静に考えて、物資や武器、兵士の数など、すべてにおいて米軍に勝てない状況で、互角に戦うことができると思っていた当時の風潮に、戸惑いを隠せません。

千人針に縫い込まれていた五銭硬貨。死線(四銭)を越えるというゲンを担いだ

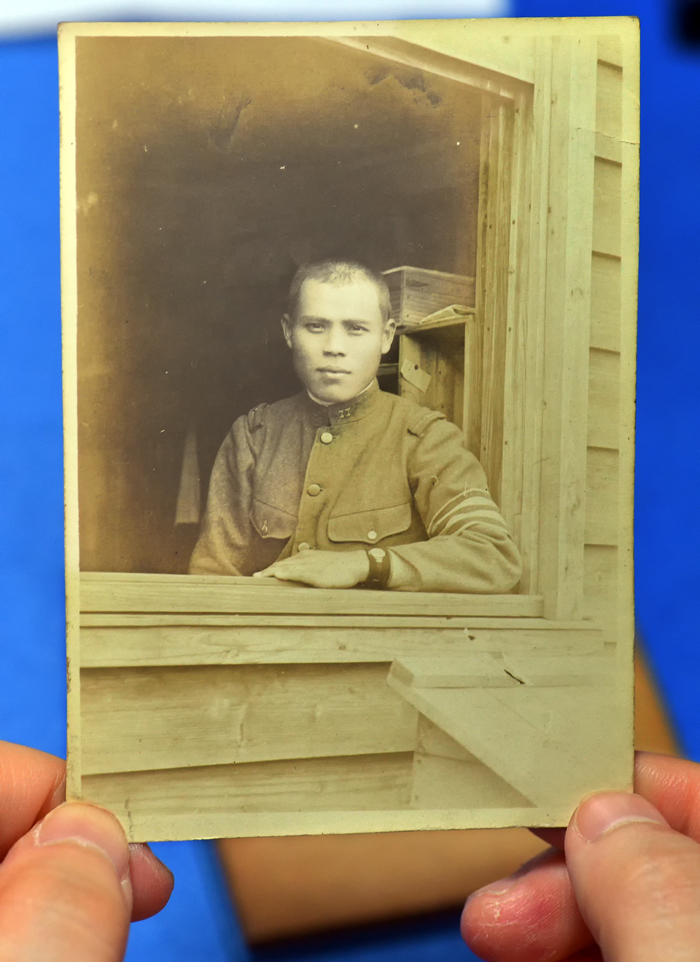

頼りにしていた兵器を置いて、敗走せざるを得なかった戦没者の無念を考えると、気の毒でならないのです。「残念ながら父の記憶はない」と俯かれるご長男が、押し入れの奥に残していた写真やはがき、勲章など見せて下さいました。奥さまが産気づいた数日後、沖縄から帰宅し、生まれたばかりの息子の顔を見に来たそうです。それを感慨深げに語るご遺族をみて、ここにも戦争の悲劇を精算しきれていない日本人の姿を感じました。

戦没者の遺影を眺める

そして、今回の最重要な課題、と考えていたDNA鑑定。母親由来にしか受け継がれないミトコンドリアDNAしか抽出できなかったので、ご長男はそれ以上の進展を望まれませんでした。それがとても心残りです。親戚中に頼み込んででも鑑定して下されば、戦没者が74年ぶりに家族の元へ帰れる、という奇跡を、多くの方に知ってもらえる可能性もありました。戦争で家族を亡くした方々の希望に繋がる事例でもあったので、重ねがさね残念です。

返還に参加して下さった村田先生(左から三人目)。奥さまの遺影が見守って下さった

たくさんの方に、この遺留品の返還に携わって戴けました。ご遺族へ導いて下さったのが浜名先生。そのきっかけを村田先生が紐解いたそうです。お返しできた後、先生たちとの反省会で、「すごい取り組みに関われて本当によかった。ここへたどり着くために、ひとつの事柄が欠けても成就できなかったね。ご遺族に喜んで戴けたことが、素晴らしい成果だよ」と労って下さいました。私たちの力だけでは、ご遺族にたどり着くことすらできなかったと思います。奇跡と呼べる場に、また立ち会えることができたのも、協力してくださった皆さまのおかげです。

ご遺族の手を握って別れを惜しむ高木

●中央大学4年 高木乃梨子

ずっとお返ししたかった戦没者の水筒。3年の時を経て、ようやくご遺族の元へお届けすることが出来ました。名前を2か所に彫り、表面の金属に汗の痕跡が染み付いている事から、几帳面な方が肌身離さず付けていたのだろうね、とメンバーで話していました。すると、お会いできたご長男も、その息子さんも、とても几帳面な方だと聞いて、何気に嬉しかったです。

戦没者と奥さまの仏前で祈る高木

居間に飾られている奥様の遺影を前に、戦没者の話に花が咲きました。水筒や石鹸箱、かみそりなどを机に並べたら、それぞれを手に取って感慨深げに見つめられています。職業軍人として忙しくて家業は手伝わなかったけど、息子の顔を見るため戦地からとんぼ返りしてきた姿に、家族思いの父親の優しさを感じました。時の経過でご遺骨が劣化してしまい、返還が叶わなかった事、奥様が亡くなられる前にお届けできなかった事が、何よりも残念で心残りです。

おもわず涙がこぼれてしまった中野

●東京家政大学3年 中野美樹

戦没者の遺留品をご遺族へお返したときのことです。その場で感じた様々な感情が溢れてしまい、私の想いをご遺族へ伝えながら、涙がこぼれてしまいました。遺留品一つひとつに、当時の情景や様々な想いが内包しているのを目の当たりにしたからです。それが鮮やかによみがえったとき、新たな時が刻まれる瞬間に立ち会えたように感じました。私にとって、一生忘れられない1日です。

自宅に残されていた手紙を読み解く

水筒に刻まれた文字をご遺族が見つめられている時のこと。浜田さんが「陸軍の兵士全員に同じ水筒が支給されたそうです。でも、名前を刻む方は稀なようでした」と伝えると、ご遺族が「じゃあ、父はまめな方だったのね。それが、家族にも遺伝しているのかしら」と会話が続きました。とても楽し気に、活きいきと話されるのです。それは、74年前の遺留品がご遺族へ語り掛けた瞬間でした。言葉に表せない温かな気持ちで、胸がいっぱいに満たされるようです。

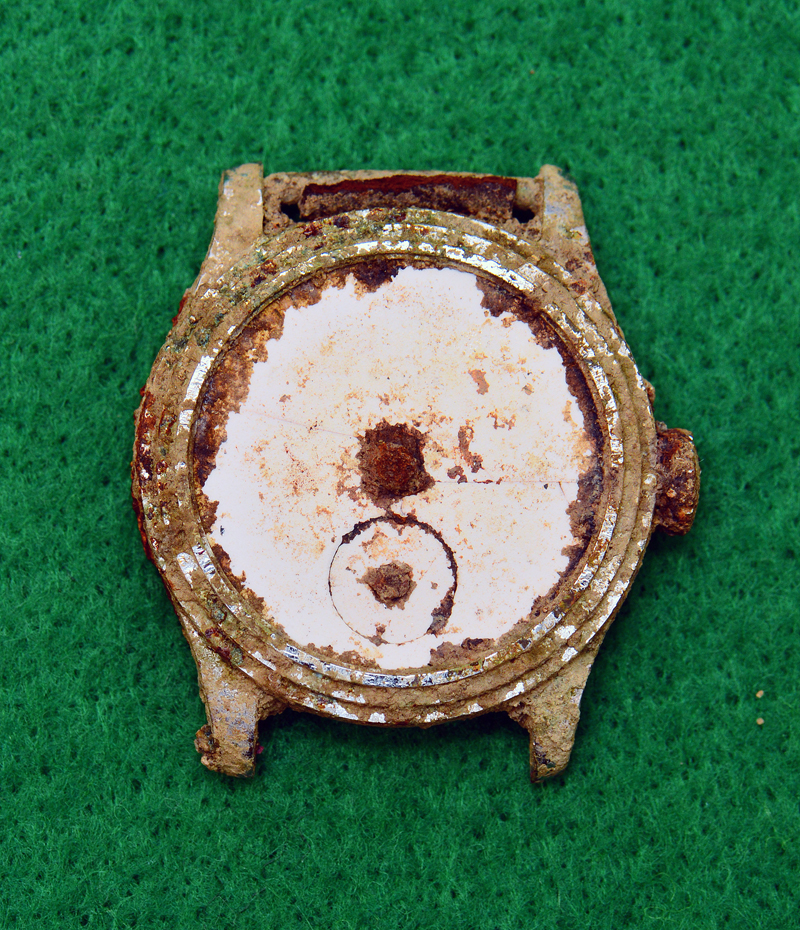

戦没者の所持品とみられる腕時計

最新式の時計や戦没者の賞状から、位の高い方だったと推察しました。土の中から掘り出した遺留品を照らし合わせると、それぞれ違った背景や風景が想い起こされる感覚が、頭から離れません。ご遺族とお会いしている時間と場が、現代ではないような、タイムスリップしているような気分です。自分自身が向き合っている、どの瞬間を切り取っても、窓の外と空気が違うように感じていました。

戦没者の写真を見つめる

今回、初めて遺留品返還に参加しましたが、私たち学生が過去に起きた戦争と真摯に向き合い続けることで、若者だからこそ伝えられる事実や想いがあることを知りました。そして、数多くのご遺族を訪ねることが、その地域や人々へお伝えできる想いや言葉に繋がるのでは、と感じられたのです。ご遺族と関わることで、戦争を歴史として捉えるだけでなく、どのような人がどんな想いを胸に抱いて戦地へと向かわれたのか、その傍で、家族や友人、先輩などが、どんな想いで送り出したのか、を学ぶこともできました。

戦没者と奥さまの遺影(右)

この取り組みで得られる情報の重さと内容の濃さに驚いています。それゆえ、過酷な時代を生き抜いた方々の繋がりを埋もれさせずに、現代と未来へと紡いでゆく起点として、この活動を今後も続けていくことが大切だと、実感できました。私ができることは何か、今だからこそできることを知りたい、と願いつつ、これからも、ずっと考えて、行動し続けていきます。

Post Views: 128

コメントを残す