みらボラの梅原リーダー(左)から、ご遺族へ手渡される戦没者の遺留品

今から3年前の2016年春に沖縄本島南部の壕内で発見した遺留品を先月上旬、関東地方のご遺族へお返ししてきました。戦没者の水筒、腕時計、カミソリ、石鹸箱、ボタン類です。実は一緒に遺骨も発掘したのですが、今回は残念ながら故郷へお帰り戴けませんでした。

糸満市国吉の壕から発掘した遺留品

身元を特定させるDNA鑑定ができる可能性もあったのですが、処々の事情で最終の照合にまで至らなかったのです。残念な結果となりましたが、大切な遺留品はお届けできたので、ひと安心。ここに発見から返還までの経緯を報告いたします。ご遺族の意向で、ホームページなどへの掲載は、「匿名でお願いしたい」との申し出がありましたので、それに則ります。

遺骨と遺留品を発掘した壕の入り口

この遺留品と遺骨は、糸満市国吉台地にある奥行き約5㍍ほどの小さな壕から掘り出しました。奥に畳2畳分ぐらいの小部屋があり、その地面の下に埋もれていたのです。壕の入り口は崩れ、直径50センチぐらいの穴しか開いていませんでした。でも当時は、人が中腰で入れるぐらいのスペースはあったとみられます。

落盤のため、壕の中は這ってしか動けなかった

当初、入り口の岩に小さな骨が引っ掛かっているのを見つけたのが始まりでした。埋もれていた壕口を約1週間かけて広げて、作業を開始。そこでまず、名字が書かれた水筒が出土、しばらく間をおいて遺骨やその他の遺留品がまとまって出てきたのです。遺骨には下半身がなく、上半身の一部でした。ただ、DNA鑑定の際に重要な歯と顎の骨も一緒に出てきたので、返還に向けて胸が膨らみました。

壕の入り口近くに引っ掛かっていた遺骨

しかし、残念なことに、ここから迷走が始まります。遺骨を納骨すべき窓口機関と関係が悪化し、信頼して遺骨を託すことが躊躇われる出来事があったのです。そのため、厚労省へ直接持ち込むべく交渉を始めましたが、「沖縄で見つけた遺骨は沖縄へ納骨してほしい」とされ、受け取って戴けません。

土の下から発掘した上半身の遺骨

遺骨は本土へ持ち帰っており、何とか融通を利かせてもらうべく交渉を続けましたが、まったく取り合ってくれません。この時点で、水筒に刻まれた名前から、戦没者を割り出していました。平和の礎にも名があったので、ご遺族とも連絡が取れたのです。が、ここでも問題が・・

壕内で遺骨を探す

この戦没者の出身地であった北関東の県庁とのやり取りの最中、戦没者の身元を調べてくれていた学生団体から、「もう一人該当する方がいるようです」との指摘がありました。再度、国や県に調査を申し入れたところ、戦没者名簿に誤植があり、同姓の方が二人存在するとの報告があったのです。詳しく調べると、平和の礎の名も間違って刻まれていました。

名前が刻まれていた水筒

これで、ご遺族の候補が2家族となりました。両家の意思を確認すると、息子さんたちが「受け取りたいし、DNA鑑定も希望する」との返答。その時、新たに判明したご遺族には、戦没者の奥さまがご存命であることが判りました。寝たきりになられていますが、意思の疎通はできたそうです。時間との闘いが始まりました。

髭剃りに使っていたとみられるカミソリ

石鹸箱。珍しく、中身が残されており、ほのかに香料の香りがした

何とか、遺骨を厚労省で受け取ってもらえるよう、再度、交渉しましたが、木で鼻をくくったような返答が繰り返されます。何度も執拗に食い下がりました。が、結局、沖縄でしか受け取れない、との結論は変わりませんでした。仕方なく、再度、沖縄を訪ね、窓口の機関へ納骨しました。発見から、10か月が過ぎていました。

陸軍兵士の上着のボタンなど

この時点で、厚労省の窓口へご遺族の事情も説明し、鑑定に向けた手続きを急いでもらうよう、お願いしました。遺骨や遺留品の発見を知ったためか、ご存命の奥さまが食事を取らなくなってしまったとの報告を受けていたからです。心配が募ります。当初は、毎月のように鑑定の着手を申し入れました。でも、のらりくらりとした返答しか返って来ません。

埋もれた状態の遺骨。約1㍍近く土を除去した

「順番通りにやっている」「南方の遺骨はDNAが壊れている可能性が高いので、抽出しやすいシベリアなどの戦没者を優先している」など。待ち続けているご遺族ともに、イライラする時間が過ぎて行きます。あまりに頻繁に催促するのがよくないのか、とも思い、少し期間をおいて連絡しましたが、今度は忘れているかのような、気持ちの籠っていない口調になったのです。

掘り出したときの腕時計の文字盤

そして2017年の秋、奥さまは死去されました。さらに翌年、もうひと家族の戦没者の息子さんも死去されたのです。立て続けに関係者が亡くなったことを伝えるのと同時に、怒りを込めて急ぐようにお願いしました。でも、まったく対応は変わりません。もう限界。知り合いの政府関係者らを通して、厚労省へ問い合わせてもらいました。

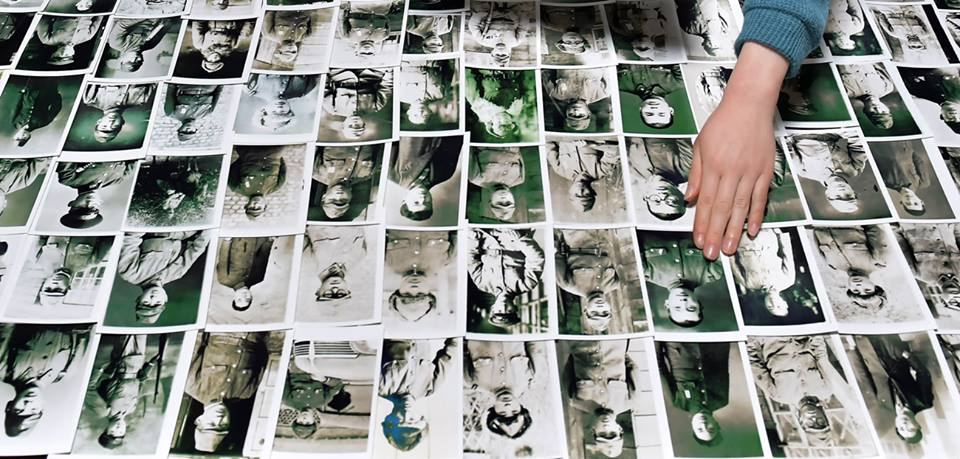

戦没者の写真と腕時計を照合する学生

すると、手のひらを返したような対応に。窓口だった職員は担当を外れ、その上司が懇切丁寧に取り組むことを伝えてきたのです。そこからは、一気に進みました。遺骨からのDNA採取に着手。歯や顎の骨からの抽出は出来ませんでしたが、腕の骨から細胞内のミトコンドリアに存在するDNAを採取できたのです。

壕口にあった歪んだコイン

この時点で厚労省から、両家のご遺族へ鑑定への再確認を進めてもらいました。が、このDNAは母親由来でしか受け継がれないので、父と子の鑑定では使えません。ゆえに、戦没者に血の繋がりがある母方の遺族の存在が必要なのです。これが、大きな障害となって立ちふさがりました。

戦没者が授与された勲章

戦没者の息子さんが急逝されたご遺族は、DNA鑑定に至る前に諦めるとの意思表示があり、奥さまが亡くなったご遺族は、母方の生き残りを探すのが難しい、との結論に達したのです。これで事実上、遺骨は遺族の元へ帰れなくなってしまいました。もう少し保存状態が良ければ、発見時期が早ければ、核DNAが破壊されていなかった可能性もあり、70数年の歳月の経過が恨めしいです。

戦没者が授与された賞状

残念極まりないですが、ご遺族の意思なので仕方がありません。私たちが手続きにもたついたことで鑑定まで漕ぎつけられなかった可能性もあり、猛省しています。同時に、再三にわたって申し入れたにもかかわらず、着手してくれなかった国の対応にも、はらわたが煮えくり返る思いです。

時計の裏面を見て表示がないか調べる

結局、遺骨の返還は出来ませんでしたが、遺留品は受け取って戴けることになりました。この時点で、刻まれた名前と階級、発見場所と戦死場所、戦死の日時などから、奥さまがご存命だったご遺族のものである確率が高まりました。特に、出土した腕時計を戦没者が身につけている写真が残っていたのです。

白い文字盤の腕時計を着けた戦没者

この方は、千葉県で編成された野戦高射砲第79大隊 (球2172部隊)に所属されていました。戦死の日付は1945年6月23日で、戦没場所は糸満市摩文仁となっています。最終階級は軍曹でした。沖縄には44年の夏に上陸、本島中部の読谷村にあった陸軍沖縄北飛行場や知念半島などの守備についていました。上空から攻撃してくる爆撃機などを迎撃する部隊で、「88式7糎(センチ)半高射砲」を使っていたそうです。

野戦高射砲部隊の写真

ただ、旧日本軍の戦闘のようすを今に伝える「戦史叢書(せんしそうしょ)」などの記録にも、この部隊の戦闘の状況はほとんど残っていません。また、生き残りの方も極めて少ないため、報告できるような資料がほとんど現存していないのです。他部隊の生き残りの将兵やわずかに点在する情報を元に、亡くなった経緯を探ってみました。

沖縄戦で米軍に接収された野戦高射砲

その前に、野戦高射砲が沖縄戦でどう使われたのかをわかる範囲で説明します。本来、高射砲は航空機などを迎え撃つ兵器として作られました。米軍が本島へ上陸する前の44年10月、那覇市内を中心に大規模な空爆がありました。有名な「十・十空襲」です。その時には、この部隊も奮闘したとみられます。ただ沖縄の地上戦での高射砲は、上陸してきた米軍の対戦車戦にも使用されました。

野戦高射砲を操作する旧日本兵

今もご存命である、歩兵第32連隊第一大隊の伊東孝一・元大隊長によると、日本軍の持つ歩兵砲は威力が弱く、米軍のM4戦車の正面鉄板を貫けなかったそうです。待ち伏せなどをして側面を狙う攻撃で、ようやく破壊できた、と話されています。それが、7糎半高射砲を水平に撃てば、戦車にも十分威力を発揮したそうで、本島中部のシュガーローフ・ヒルや前田高地など戦闘で、実際に使用されたこともありました。

伊東孝一さん

ただ、砲を一度設置すると、移動させるのは容易ではなかったようです。敵戦車が来て一発放てば、もう移動が不可能なので、物量に勝る米軍からあっという間に集中砲火を浴びて、完膚なきまでに叩かれたそうです。ゆえに、北飛行場や小禄飛行場、首里の日本軍司令部を守る戦いなどで、ほとんどの高射砲は使用不能となり、部隊の兵士たちも砲を捨てて、後方へ下がらざるを得なかった、とされています。

様々な砲弾の薬きょう

それでもこの部隊は、他の歩兵部隊と混成したり、敵戦車へ特攻したりしながら南部へ敗走し、最終的には糸満市米須地区で玉砕されたそうです。生き残りの方は、現在、ほとんどいらっしゃいません。ただ、遺留品の持ち主の軍曹は、この場所で亡くなったとは思えません。その理由は、米須から北西へ1キロほど離れた国吉台地の中腹にある小さな壕内で、遺留品とご遺骨を発見したからです。

壕の横で不発弾を処理する自衛隊員

この台地では6月18日頃まで、前述した伊東大隊長が率いる歩兵32連隊が、南下してくる米軍と激しい戦闘を繰り広げていました。日本軍の最後の防衛線を守る戦いであり、ここを突破されたら摩文仁の司令部へ敵の手が届いてしまいます。そのため、32連隊の負傷兵も軍医らも、すべての将兵が死に物狂いで戦い、米軍へ多大な損害を与えました。

伊東孝一元大隊長の戦争中の写真

もしかしたら遺留品の持ち主も、この戦闘に参加されていたかもしれません。32連隊が米軍を迎え撃った壁面の裏側の壕にいらっしゃいましたが、この台地のすべての地点で、米軍は激しい抵抗を受けており、最後の力を振り絞って、敵に一矢報いようとした可能性があるのです。壕の通路に米軍の手りゅう弾の破片や部品を複数見つけました。狭い空間なので、ここに爆弾を投げ込まれたら、ひとたまりもなかったでしょう。奥の小部屋に堆積した土の下から、水筒が出土し、数十センチ下から遺骨とかみそり、石鹸箱、腕時計が相次いで出てきました。

沖縄で戦没した兵士の写真

沖縄戦の戦没者の遺骨

米軍が大規模な空襲を実施した44年から約1年間、亜熱帯の島で戦い続けた軍曹の戦争は、ここで終わったとみられます。そして、2016年の春、学生ボランティアらの手によって発見され、ようやく故郷へ帰れることになりました。受け取って下さった息子さん夫妻や孫夫妻、曾孫さんたちも、喜んでくださいました。

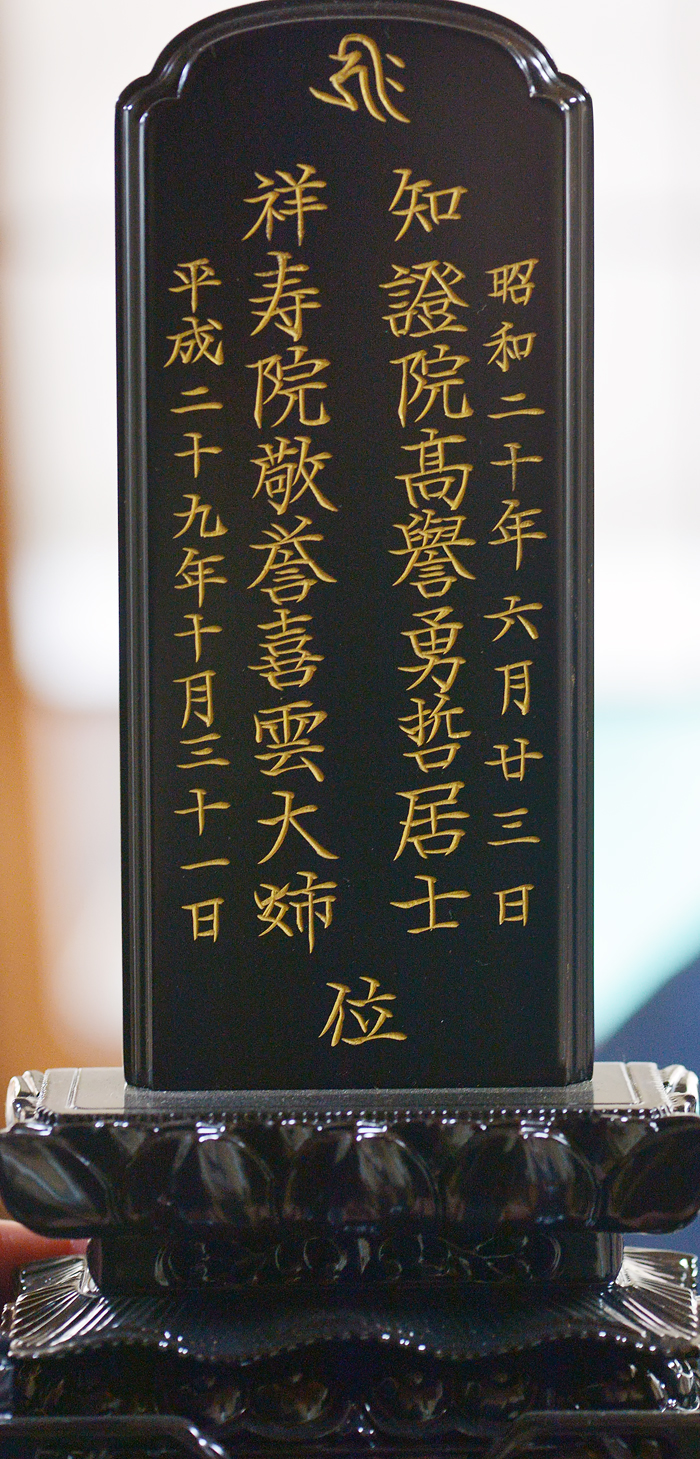

戦没した軍曹と2年前に亡くなられた奥さまの名が刻まれた位牌

感極まって涙ぐむ学生たち

ご遺骨をお届けできなかったことは悔やまれますが、その生きた証をお渡しできてよかったと胸をなでおろしています。今後は、関係機関との連携を密にし、できるだけ早く、的確に手続きを進めたいと考えています。今、新たに掘り出した遺骨の身元捜しを開始しました。今度こそ、ご遺骨に故郷へ帰って戴くためにがんばりたいと思っています。

遺骨収集を終えて壕から出てくる

Post Views: 209

コメントを残す