クラウドファンディングを始めています。下記URLをクリックして内容をご確認ください。

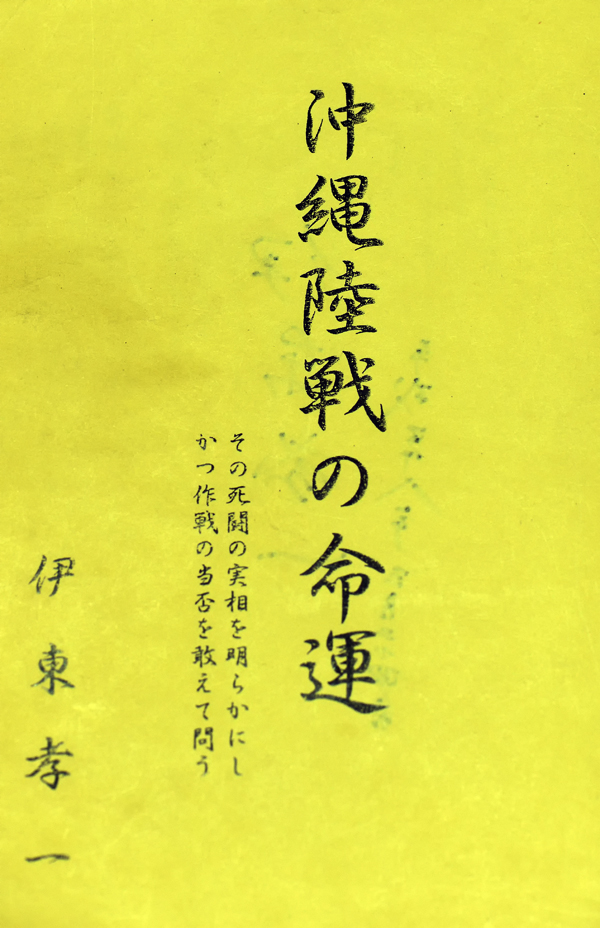

この記事とも関連しますが、学生たちの活動資金が不足しております。本職である学業にも影響が出そうなので、恥ずかしながら寄付を募っています。ご協力願えますと幸いです。最高額を寄付して下さった方には、伊東大隊長が執筆された「沖縄陸戦の命運」のコピー製本版を進呈いたします。非売品で、国立国会図書館や各県の公立図書館にしか置いてません。数に限りがありますので、お早い目にお申し出ください。

糸満市の壕で岩に割れ目に入って活動中

すっかりご無沙汰してしまいました。少し考えることがあって、戦争関連のブログの更新を休んでいました。活動は継続していますが、思わぬところから横槍が入ったり、嫌がらせをされたりして、ホームページで報告をするたびに度が過ぎることもあり、自重していたのです。

第24師団の本部壕近くで活動する筆者

でも、少しずつ復活してゆこうと考えを改めました。特に、第24師団歩兵第32連隊の伊東孝一大隊長のお話を、中途半端に放置してはいけないからです。「日本軍で最も優秀な大隊長」と称され、あの沖縄の激戦で、部下と共に物量に勝る米軍を退け続けた勇姿は、終戦から73年が過ぎた今も、敵味方を問わず評価されてきました。

伊東さんの若き頃の写真。少尉と中尉時代らしい

そんな大隊長を訪ねて2年余りが過ぎました。最初は、糸満市国吉の激戦地で見つけた戦没者の遺留品の身元探しのためです。10人を超える学生を受け入れて下さり、無知で経験不足の私たちに真摯な対応で応えてくださいました。厳しいアンケートも取られて。

学生たちと打ち合わせをされる伊東孝一大隊長

その時、大隊長が戦後50年の時に出版されていた「沖縄陸戦の命運」を戴き、そこに記載されていた、戦没した部下の遺族へ手紙を出した、という件について、質問してみたのです。「その手紙には、きっと返信が来たはずです。それを今もお持ちですか」と。

伊東さんが出版された沖縄陸戦の命運。クラウドファンディングに最高額寄付して下さればコピー版を進呈します

驚愕されるのと同時に、複雑な面持ちで、「なぜ、そのことが判ったのだ。陸戦の命運を出版して以来、その質問をした者は一人もいない。ここに数十回訪ねてきた自衛官や著述家、ジャーナリストの誰もが問わなかった。その存在に気づいた理由を教えてほしい」と鋭い視線を向けられます。

奥さま(左から二人目)と資料を見て、協議される伊東さん

遺骨収集活動を続けていると、戦没者の遺留品をご遺族宅へお届けすることがあります。その時、どれだけ月日が過ぎていても、「父や兄、夫の遺品はどこにあった。それはどんな場所だった。遺骨はどうなっていた」と、矢継ぎばやに聞かれることが多いのです。

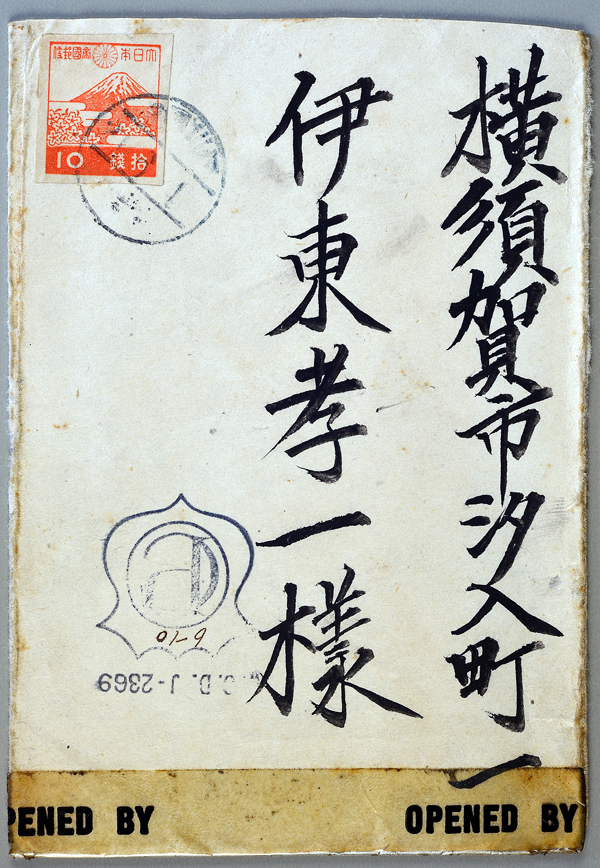

伊東さんの元へ届いた遺族からの手紙。GHQによって開封された印が刻まれてある

その経験を踏まえた上での質問であったことを返答するのと共に、「終戦直後だと、ご遺族の戦没者への想いは、もっと差し迫ったものがあったのでは。ゆえに、手紙の量や内容も、切羽詰まった留守家族の心情が溢れているのではないですか」と重ねて聞きました。

瞑想しているかのうような雰囲気で言葉を選んで語られる伊東さん

「うーん」と腕組みして目を瞑られます。そして、「そう。たくさん来たんだ。箱一杯あって、今も大事に保管してある」と言葉を選ぶように話して下さります。さらに、「だが、手紙の存在は、妻にも子にも、戦友にも話していない。海軍の軍人だった父にも知らせていないんだ」と、腹の底から絞り出すかのような口調。

平和の礎の前で納骨前に骨をきれいにする

学生も同席していたし、新聞記者もいましたので、これ以上聞いてはいけないと感じ、その時はお暇しました。ただ、私たち夫婦もジャーナリストの端くれです。戦地から家族へ送られた戦没者の遺書は、何度か読ませて戴いたことがあったのですが、留守を守る家族の想いは、ほとんど目にしたことはありません。それも箱一杯もの数は‥。

戦没者の名が刻まれた礎に水を手向ける

青森へ帰ってから約1か月後、大隊長へ手紙を書きました。遺族からの手紙を私たち夫婦に見せて戴けませんか、と。すると、時期を置かず達筆な返信があり、「この遺族からの言葉は私の心に大きな傷を残している。それを公開するのは辛い。実は自分が死んだ後、棺桶に入れて一緒に焼いてもらうつもりだった」と綴られていました。そして、少し時間が欲しい、と。

当時を語られる伊東さん

春にお会いして、その夏、大学生との地域おこしの活動中に、とても分厚い封書が大隊長から送られてきました。きっと、お断りされる理由が長々と書かれているのだろう、と開封すると、なんと手紙を私たちに託して下さるとのこと。

掘り出した遺骨の前で手を合わせる学生たち

さらに、「この手紙を世に出してほしい。戦争をゲームのように捉える世代が社会を支え始めている昨今、愚かな大戦の犠牲となった方々の心の痛みをより多くの日本人に感じ取ってほしい」とのメッセージが添えられて。喜びと責任の重大さに、足が震えて背筋がゾクゾクしました。

糸満市の原野で掘り出した戦没者の遺骨

感謝の連絡をすると、「それでは頼んだぞ。が、安易に扱ってもらっては困る。良いも悪いもすべてを公開しないとダメだ。戦争を賛美する声や非難する声だけを取り上げるのならば託さない」との条件も提示されて。まさに、望むところ。ジャーナリストとして、すべてを伝えることが責務だと、いつも自らに言い聞かせて仕事をしてきましたから。

伊東大隊長宛てに出された遺族からの手紙を開封する

この時から、伊東大隊長の部下の遺族から寄せられた356通の手紙を返還する活動と取材が始まりました。72年前に手紙を書かれたご遺族を1軒1軒訪ね、希望されたら手渡しでお返しするのです。同時に二度と帰って来ない戦没者への想い、遺族たちの70数年間の人生、伊東大隊長へのお言葉などを聞き取ります。

ご遺族への返還活動

そして、この活動を、志を同じくする学生たちが手伝ってくれることになりました。アルバイトして稼いだお金を旅費や滞在費にして、健気に頑張ってくれています。彼らと一緒に訪ねたご遺族の戦後の人生を、この後も報告してゆきたいと、考えています。今回は、これで「続く」とさせていただきます。

糸満市内の壕内で活動する学生たち

Post Views: 253

コメントを残す