青森の社会人メンバー斉藤桃子です。

柴田学園で実施した講演。スライドショーを披露

私たち「みらいを紡ぐボランティア」(以下みらボラ)は11月24日、青森県弘前市の「柴田学園大学短期大学部」(島内智秋・学長)で講演を行いました。市内に、幼稚園、高等学校、大学も点在している同学園の短大は、桜の名所として有名な弘前城の近くにあります。

弘前東ロータリーの奈良真喜子会長からご紹介を受けるみらぼらメンバー

講演を実施するきっかけは昨年、県内で活動されている弘前東ロータリークラブと交流したのが始まりでした。みらボラに興味を持たれた会員の大水達也さんが、沖縄で続ける遺骨収集の取り組みを、ぜひ青森県の方々へ紹介したいと声掛け下さったのです。そして、様々な形でご支援下さり、その一環として学園の加藤陽治・理事長への橋渡しをして戴きました。

弘前東ロータリークラブの皆さまに沖縄戦の遺留品を見せる

青森出身の私からは、講演の内容を報告する前に同ロータリークラブから戴いたご厚志をお伝えいたします。数年前に実施したクラウドファンディング以来、金銭による援助を一切受け取らないで運営するみらボラは、どんな現場にも手弁当で駆けつけるので、毎回、資金不足でピーピーしています。

奈良会長からご厚志を頂いた

それが昨年11月、同クラブの例会で私たちが活動報告をしたときに、「青森で頑張る人や団体に贈るものなので役立ててほしい」と10万円のご寄付を申し出られました。固辞したのですが、「コロナ禍で、県内のイベントは次々と中止され、皆が憔悴しきっている。そんな折、戦争の記憶と記録を残すために行動をする若者らの姿に感動した。今後も継続して、県民を勇気づけてほしい」との熱き言葉と想いが込められていました。

皆さまと記念撮影

ご厚意を踏みにじる訳にもいかず、ありがたく頂戴する事由をメンバー全員で確認。その用途として、遺骨収集の現場、ご遺族への手紙・遺留品返還の様子などを撮影できる動画カメラを購入することに決定。その内訳は、洞窟内で撮影するための防塵防水カメラと小型ハンディカムの計2台です。自分たちの手で動画を編集するためのソフトなども補完しました。

ロータリークラブの例会に参加

なぜ、動画の撮影に臨むのか、というと、これまで戦没者のご遺族から聞き取りをするたびに、「私の父が亡くなったのは、どんな場所ですか」、「叔父が戦っていた戦場が、今どうなっているのか知りたい」との訴えが。そのたび、地図や写真などを見せて口頭で説明していましたが、動画ならばより分かりやすくお伝え出来るのでは、と考えたのです。

ご遺族へ手紙を返還する場面を動画で撮影するメンバーの高木

そして、この一年、すべての現場へ動画カメラを持参。メンバー全員が素人ながらも、沖縄の洞窟内や北海道、山形県などのご遺族宅で撮影を始めました。ご奉仕だけでなく、事実を記録し、記憶を後世へ継承するのも大切な活動のひとつ。映像を自分たちの手で編集し、戦争を知らない世代へ発信したいと考えています。特にこれからの国を作っていく若者に向けて。

ご遺族へご遺骨を返還できた時も動画撮影。多くのテレビ局がその映像を使用した

第一作目に完成したのは、約15分のシュート・ムービー。全員で撮影し、編集はおもに私が担当しました。これを最初に見て戴いたのは、北海道、山形などのご遺族でした。そして、満を持す形でブラッシュアップし、柴田学園での講演で披露します。ナレーションも試行錯誤しながら、私が吹き込みました。 新型コロナウイルスの感染対策で、メンバー全員がPCR検査の陰性を確認した後、演台へ。

ご遺族の土を落とす場面も撮影

おっと、私の役割はここまで。講演の内容は、後藤麻莉亜が報告いたします。

沖縄戦の遺留品を見る柴田学園の学生たち

東京の社会人メンバー 後藤麻莉亜です。

講演は、同短大保育科の二年生を対象に行いました。午後一番の講義だったため、お昼休みを利用して、大講堂の一角に、用意した大量の遺留品を並べます。すると、講堂でお弁当を食べていた学生から、「あれ何だろう」「なんか見たことある」とささやきあう声が聞こえてきました。興味を持ってもらえるか心配だったので、少し安心しました。

柴田学園短期大学の学生への講演。司会は高木

そして、高木の司会進行で、講演が開始。およそ60名の受講生のほとんどが女子で、男子は2名しかいませんでした。講堂には、大水さんや加藤理事長、島内智秋学長をはじめ、新聞記者さんらの姿もあり、久しぶりの講演だった私には、緊張の幕開けとなりました。

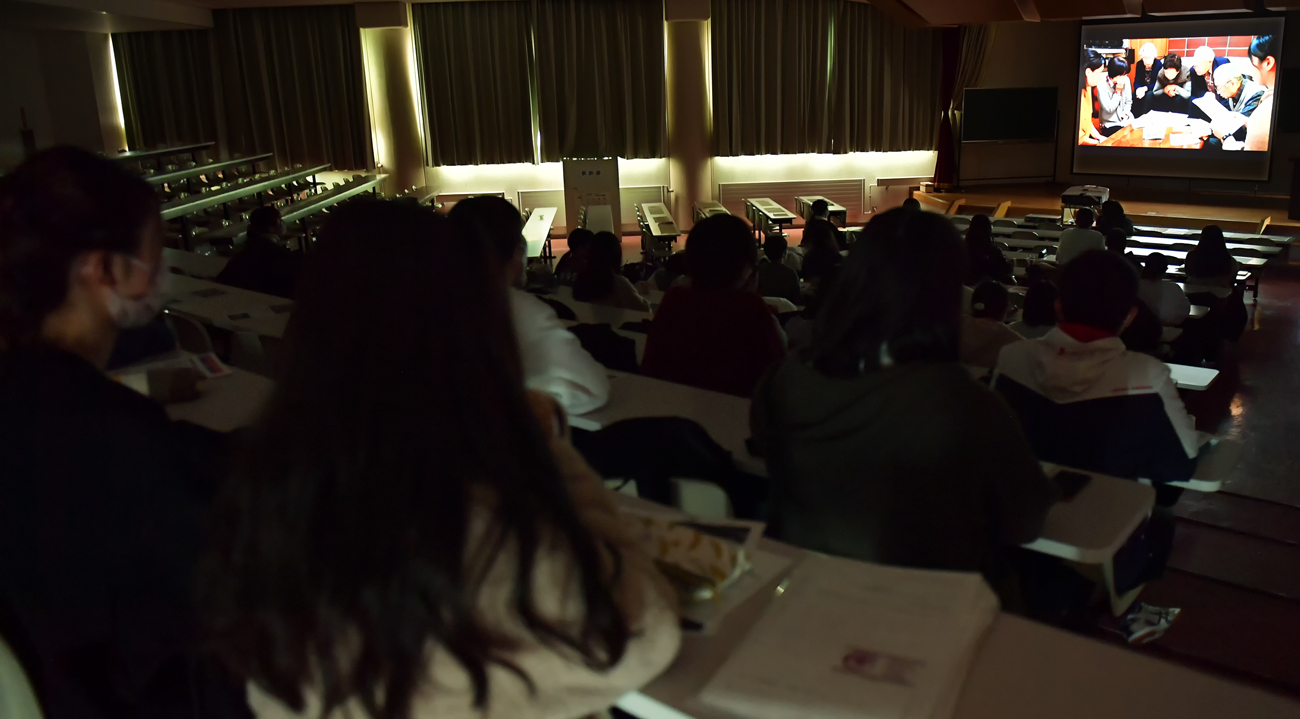

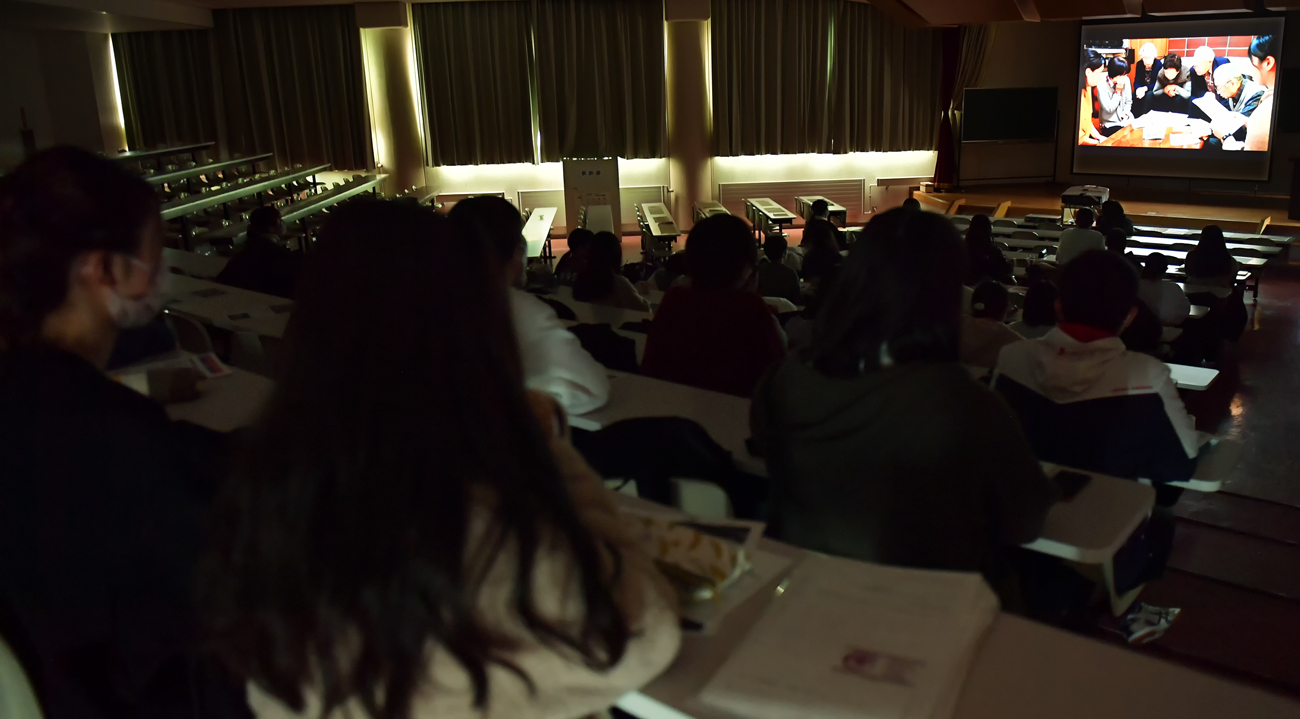

場内を暗くして、動画やスライドショーを披露

まず最初は、今回初めて披露する動画の紹介です。今春、私たちが見つけた8人の遺骨を発掘する様子や、DNA鑑定で判明した遺族の元へ、戦没者の遺骨が返還される場面、掘り出した遺留品に刻まれた名前から遺族を探る模様など、盛りだくさんの内容です。暗闇を透かして窺ったところ、真剣に見てくれているのが伝わってきました。

-

真剣な面持ちで講演に臨む学生たち。涙ぐむ姿も

続くスライドショーでは、斉藤と二人で読み手を担当しました。終戦間もなく、部隊の大隊長と遺族がやりとりした手紙や、現代の遺族の言葉など、戦争で愛する家族を失い、戦後を生き抜いてきた市井の人たちの想いが詰まった内容です。

ご遺族の手紙に目を通す学生たち

手紙の朗読を担当したので、学生の反応を見ることができず、飽きていないかな、と心配でした。が、講演後に大水さんから「涙を流している学生がいましたよ」と教えてもらい、遺族や生き残った大隊長らの想いが少しでも伝わったのだ、と思うと嬉しかったです。

沖縄戦の遺留品を見る学生たち

最後は、壕から出てきた遺留品や、遺族の手紙、戦没者の写真などの展示を見てもらいながら質疑応答の時間です。学生から「これは何ですか?」と次つぎと質問が。特に、大豆やカンパンなどが炭になったり、ビール瓶や薬瓶などが火炎放射の熱で溶けたり、身近なものや見たことがあるものが、戦火によって変容してしまった姿にとても驚いている様子でした。

沖縄戦の遺留品や写真を見る学生たち

一方、リップなどの化粧品、女の子の顔が描かれた小物など、当時女性が所持していたであろう物や、保育科の学生らしく、戦意高揚のために兵隊さんの模様がついた子供用の茶碗に対しても興味を持っているようでした。

土の中から出てきた口紅を手に取る女子学生

また、展示の一角に、壕から出たガラスや、琉球ガラスの廃ガラスで作ったアクセサリーを置いていたのですが、やはり女子学生が多いためか興味津々。作った経緯やご遺族に渡した時の様子を話すと、みんな真剣に聞いていました。中には、「修学旅行で沖縄に行った時のことを思い出した」と話す学生もいました。

手紙に見入る学生らを取材する東奥日報の女性記者(右端)

手紙の展示している周辺では、「何て書いてあるのか読めないね」「こう書いてあるんじゃない?」と内容を、みんなで推測して読んでいるのが印象的でした。写真を眺めている学生に、「皆と同じぐらいの年齢だったんだよ」と伝えると「年上だと思った」と驚いた様子。

講演の後、学生らが花束を贈呈してくれた

確かに、写真の戦没者は凛々しい表情が多く、大人っぽく見えます。写真に滲み出る、戦没者が背負ってきたものや覚悟―。国のために戦うよう命令され、大切な家族を守るために戦地へ赴く心のうちは、どれほどまでに辛く重たいものだったのでしょう。それを自分と同年代の男の子が当時は背負わされていたと想像すると、虚しい思いで、いたたまれなくなります。その家族の手紙を読むだけで、涙を堪えるのが精一杯です。

私たちも次の世代へ伝えます、と感想を述べてくれた学生たち

今回の講演は、こうした悲しい事実が過去にあったことを、若い世代に伝えられる貴重な機会となりました。講演を開いてくださった柴田学園大学短期大学部と、聴講してくれた皆さま、橋渡しをしてくださいました弘前東ロータリークラブの皆さま、本当にありがとうございました。

Post Views: 207

« 2021年遺骨収集活動 歩兵第32連隊の兵士が奇跡の帰還

コメントを残す