お手紙を受け取られて号泣する三女・頌子さん〈左から二人目〉と孫・佐江子さんら

岩手日報に紹介されました ↓ 下記のURLをクリック願います。

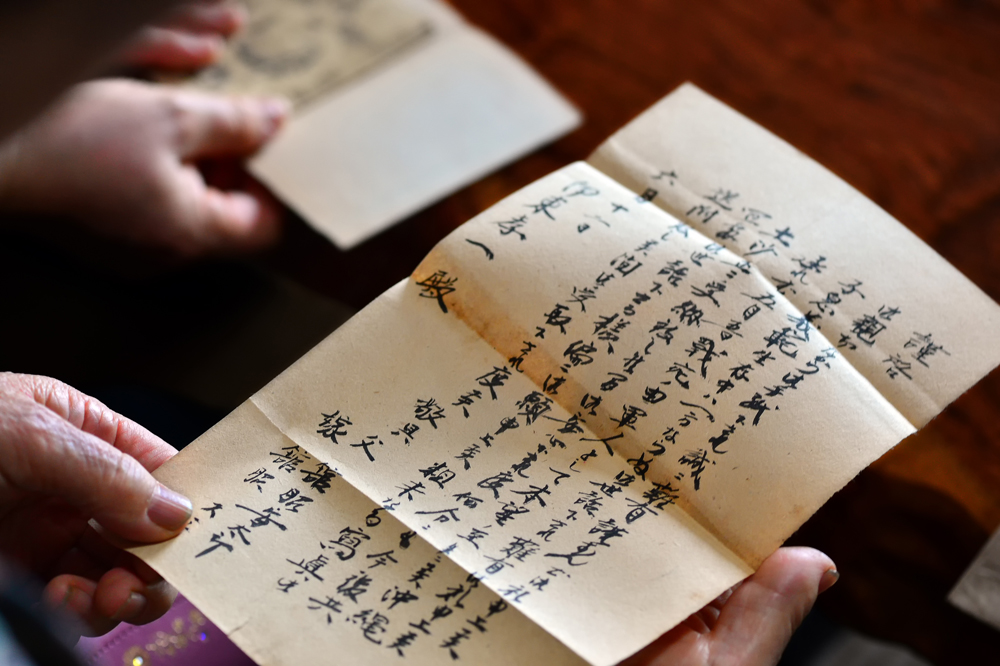

岩手県で初めて、お手紙を返還してまいりました。北上市出身の戦没者・舘脇義範さんの娘さんとお孫さんたちへです。父親の安太郎さんが伊東孝一大隊長へ出された手紙で、義範さんの妻・スミさんも文末に名を添えられています。73年ぶりに帰って来た父や祖父の面影に、ご遺族一同は感涙に咽ばれていました。

安太郎さんが伊東孝一さんへ出された手紙を読むご遺族

手紙の内容です。現代風に口語訳しました。

謹啓

ご親切ながらお手紙下され、誠にありがたく、謹んで御礼(おんれい)申し上げます。子息、義範生存中は、一方(ひとかた)ならぬお世話下され、有難く御礼(おんれい)申し上げます。

承(うけたまわれ)ば、五月五日戦死のよし、軍人として本望のいたりにございます。沖縄の土砂(つちすな)、まさに受納いたしましたので、ご安心下されたく存じます。何分にも今後とも、宜しくお世話下さる様、ひとえにお願い申し上げます。

粗末なる写真、ご送付いたしましたので、お受け取り下されたく存じます。

敬具

父・舘脇安太郎、嫁 舘脇スミ

六月十二日 伊東孝一殿

左からスミさん、ひとり挟んで、義範さん、安太郎さんらの遺影

享年37歳で戦没された義範さんは、最愛の妻・スミさんや5人の子供たちと暮らされていました。太平洋戦争が開戦した昭和16年(1941年)に出征。満州でソ連との国境の警備に就かれます。

沖縄での遺骨収集活動の写真を見るご遺族ら

そして、戦況が著しく悪化した昭和19年、第24師団歩兵第32連隊第一大隊の本部付軍曹として沖縄へ。本土決戦を遅らせるための守備隊としての配属です。1000人近い大隊の戦友と共に、極寒の大平原から、亜熱帯の島々へ配置替えになりました。

手紙には満州で撮影された義範さんの写真が同封されていた

同年10月、沖縄は米軍の大空襲を受けます。そして翌年4月から、空母や戦艦、航空機などの支援を得た18万人を超える米上陸部隊が、大量の武器弾薬を携えて日本軍の陣地に迫ってきました。本島南部の糸満市の海岸線で、敵を迎え撃つための陣地壕を掘っていた義範さんたちへ、同月末、首里の日本軍司令部に近い西原町小波津地区への転進が命じられます。

仏壇に手を合わせるボランティアの高木乃梨子

それが緒戦でした。近くにある中城湾に集結した軍艦や巡洋艦からの艦砲射撃の支援を受けて、戦車を伴った歩兵が義範さんたちが配置された丘陵地帯に迫ってきます。その侵攻を擲弾筒や肉弾特攻などで防ぎながら、何とか持ちこたえます。ここでも大勢の戦友が亡くなりましたが、米軍を退ける戦果をあげられます。

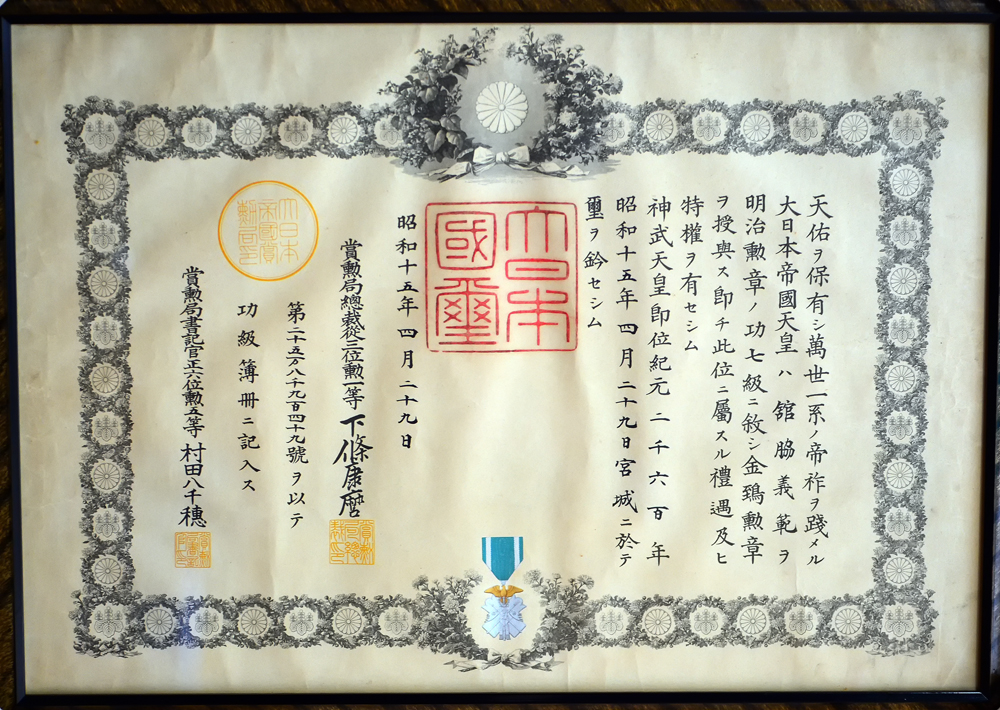

義範さんが授与された金鵄勲章の賞状

義範さんが戦没したのは昭和20年5月5日。西原町棚原での戦闘でした。

今回、ご遺族の皆さまへご報告した当時の戦況を記します。

第32連隊の大隊本部に所属されていた義範さんは、5月4日未明から攻勢をかけた棚原高地奪還の戦闘に参加されていました。本部付けの兵士たちは、大隊長や副官らを警護したり、各隊への指令を伝達したりする仕事を主に担っていたそうです。

棚原の戦闘は熾烈を極めました。米軍に四方を包囲された状況で、高地を守備する伊東大隊に、迫撃砲弾が降り注ぎます。さらに、肉薄してくる敵の歩兵と接近戦を挑まざるを得ない状況となり、お互いの投げる手榴弾を互いに投げ返すような戦いだったと、生き残りの方が証言されています。

このとき大隊長や副官は、洞窟内の陣地ではなく、最前線のタコつぼの中から指揮執っていました。明るくなると米軍が戦車を導入。高地の頂上周辺を守備する大隊と所属各隊を取り囲むように攻撃を加えてきます。そんな激戦の最中、義範さんは大隊長らを懸命に守りながら、倒れられました。この戦闘で、600人以上いた配下の将兵が、半数以下に減ってしまったそうです。

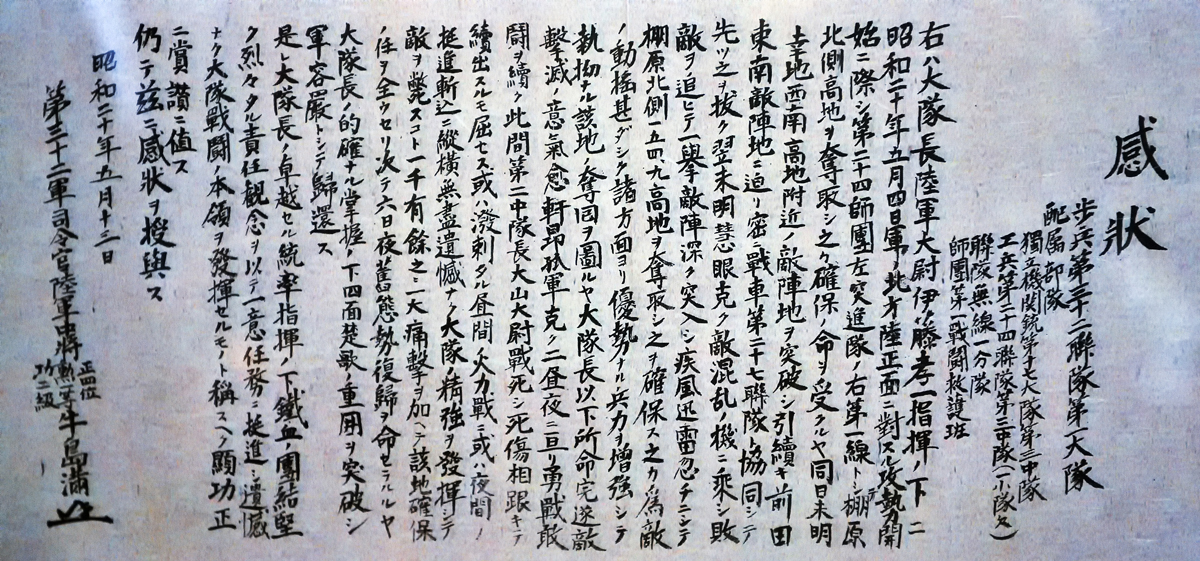

授与された感状

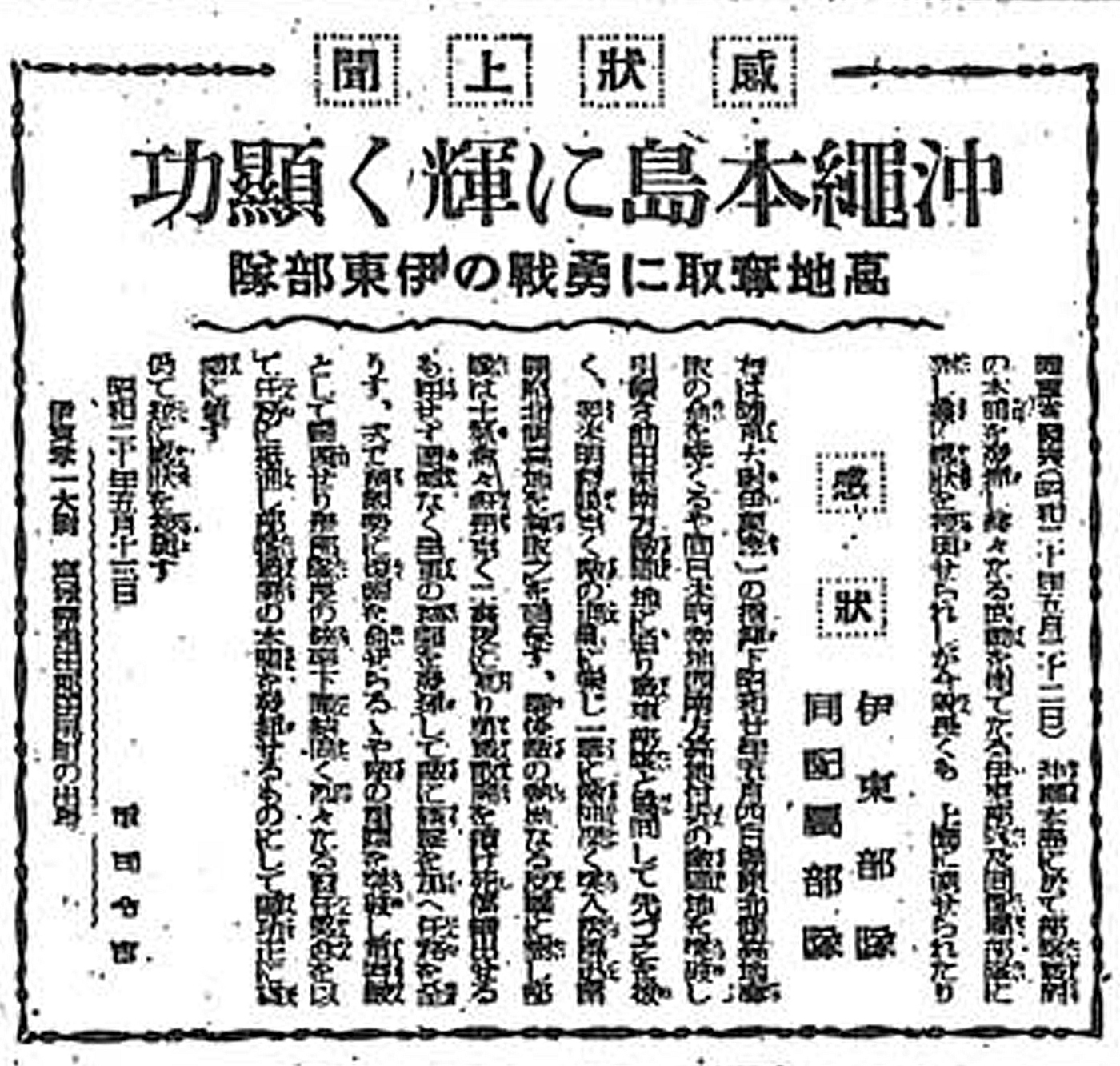

この戦いで、第一大隊は「感状」を授与されています。当時の全国紙にも掲載され、敗走が続く戦線で、部隊の将兵らが大活躍をしたと話題を呼びました。

感状の当時の報道

ただ、伊東大隊長には、心残りがあります。それは、棚原での戦闘で負傷した兵士を、高地に残したまま撤退したからです。置いて行かれた部下たちが自決したのか、米兵に殺されたのかは、今も不明です。戦後、棚原で捕虜になった兵士の数とその動向を米側へ問い合わせたら、5名ほどが捕虜になったとされていました。でも、誰が生き残ったのか、帰国できたのか、まったく判明していません。今も、現場に残した部下たちのことを忘れられないと振り返られます。ほんとうに可哀想だった。同時に、ご遺族には申し訳ない気持ちで一杯だ、と話されていました。

帰り際に手を振って別れを惜しんで下さった

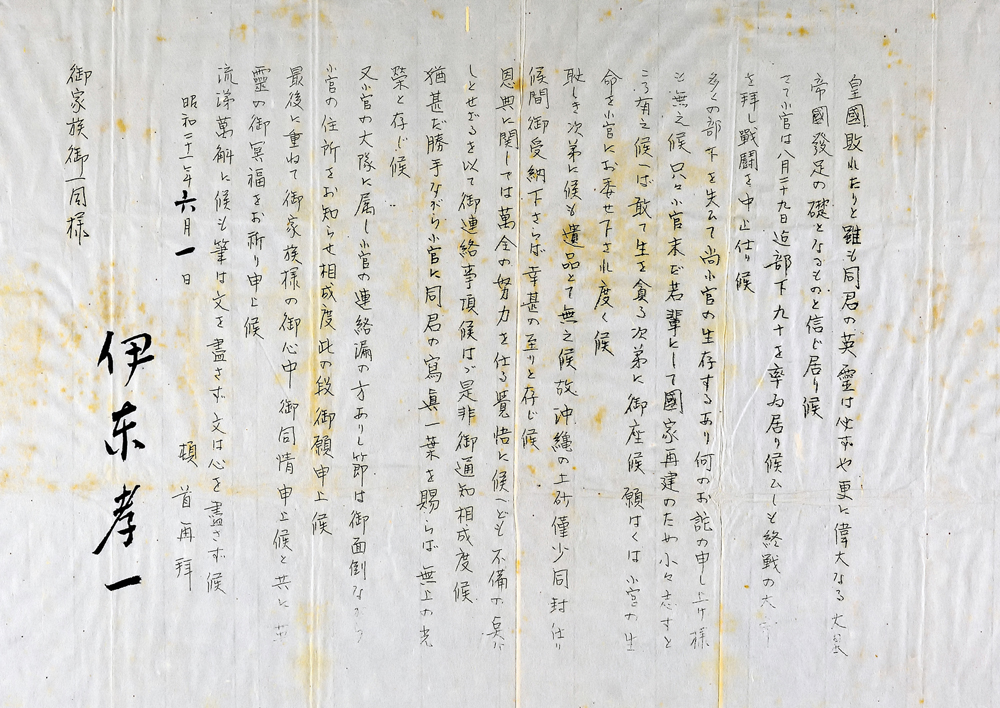

伊東孝一大隊長が、終戦直後、ご遺族へ宛てられた手紙です。ガリ版刷りで500人前後のご遺族へ送付されました。中には、個々の部下がどう戦って、亡くなったのかを記した手書きの書簡が同封され、沖縄から持ち帰ったサンゴの破片を砕いた砂も添えられています。

伊東孝一大隊長が、終戦直後、ご遺族へ宛てられた手紙

現代風の口語訳です。

皇国敗れたりといえども、同君の英霊は、必ずや、更に偉大なる大日本帝国発足の礎となるものと信じております。

さて小官は、八月二十九日まで、部下九十を率いておりましたが、終戦の大命を拝し、戦闘を中止いたしました。

多くの部下を失って、なお小官の生存していることは、何のお詫びの申し上げようもありません。只々(ただただ)小官、未だ若輩にして、国家再建のため、少々志すところがありますので、あえて生をむさぼる次第にございます。願わくは、小官の生命を小官におまかせくだされたく存じます。

恥ずかしき次第ですが、遺品とてございませんゆえ、沖縄の土砂、僅少、同封つかまつりましたので、ご受納くださらば幸甚の至りと存じます。

恩典に関しては、万全の努力をつかまつる覚悟でございますが、不備な点なしとせざるを以て(もって)、ご連絡事項がありましたら、是非ご通知相成りたく思います。

猶(なお)甚だ(はなはだ)勝手ながら、小官に同君の写真一葉を賜らば、無上の光栄と存じます。

又、小官の大隊に属し、小官の連絡漏れの方ありし節は、ご面倒ながら、小官の住所をお知らせ相成りたく、この段、お願い申し上げます。

最後に、重ねてご家族様のご心中、ご同情申し上げますと共に、英霊のご冥福をお祈り申し上げます。

流涕万斛(りゅうていばんこく)でございますが、筆は文を尽さず、文は心を尽くさず。 頓首再拝

昭和二十一年六月一日

伊東孝一

ご家族ご一同様

報告を聞く義範さんのご遺族

そして、伊東さんが、現在のご遺族へ宛てられたメッセージです。

ご遺族の皆さまには、私自身が直接、出向きましてご報告できないことを、お詫び申し上げます。

もう齢も98歳を越え、目が見えなくなりつつあり、足元も覚束なくなっています。何卒、お許し願います。

沖縄で戦没した私の部下たちは、あの過酷で厳しい戦局の中を、どの日本軍兵士よりも奮闘し、立派に戦い抜きました。戦後、恥を忍んで私が生き残ったのは、そうした部下たちの働きを記録し、世に伝えるためであります。そして、二度と、無謀な戦争を引き起こさない国家を再興するために、及ばずながら尽力させて頂いたつもりです。

どうぞご理解ください。

そして、私の代わりに皆さまの元を訪ねる、遺骨収集のグループをお受入れ戴きたく存じます。この者たちの伝えるメッセージや資料は、私の言葉や気持ちを代弁するものだと、受け止めて下さると幸いです。

沖縄での遺骨収集活動の委任状に署名して下さる頌子さん

義範さんのご遺族は、この度の手紙返還をとても喜ばれました。まず伊東孝一大隊長へ、「父母や祖父の想いが籠った内容に胸がいっぱいになりました。大切な手紙を保存して下さってありがとうございます」と感謝の言葉。さらに、今回ご支援頂いている皆さまや私たちボランティアグループにも、「よくぞ届けてくださいました。孫のような年代の学生さんが健気に報告されるのを見て涙がこぼれました。ご支援下さっている皆さまへも御礼を申し上げます」とのメッセージを頂きました。

義範さんのご家族と記念撮影

Post Views: 193

コメントを残す