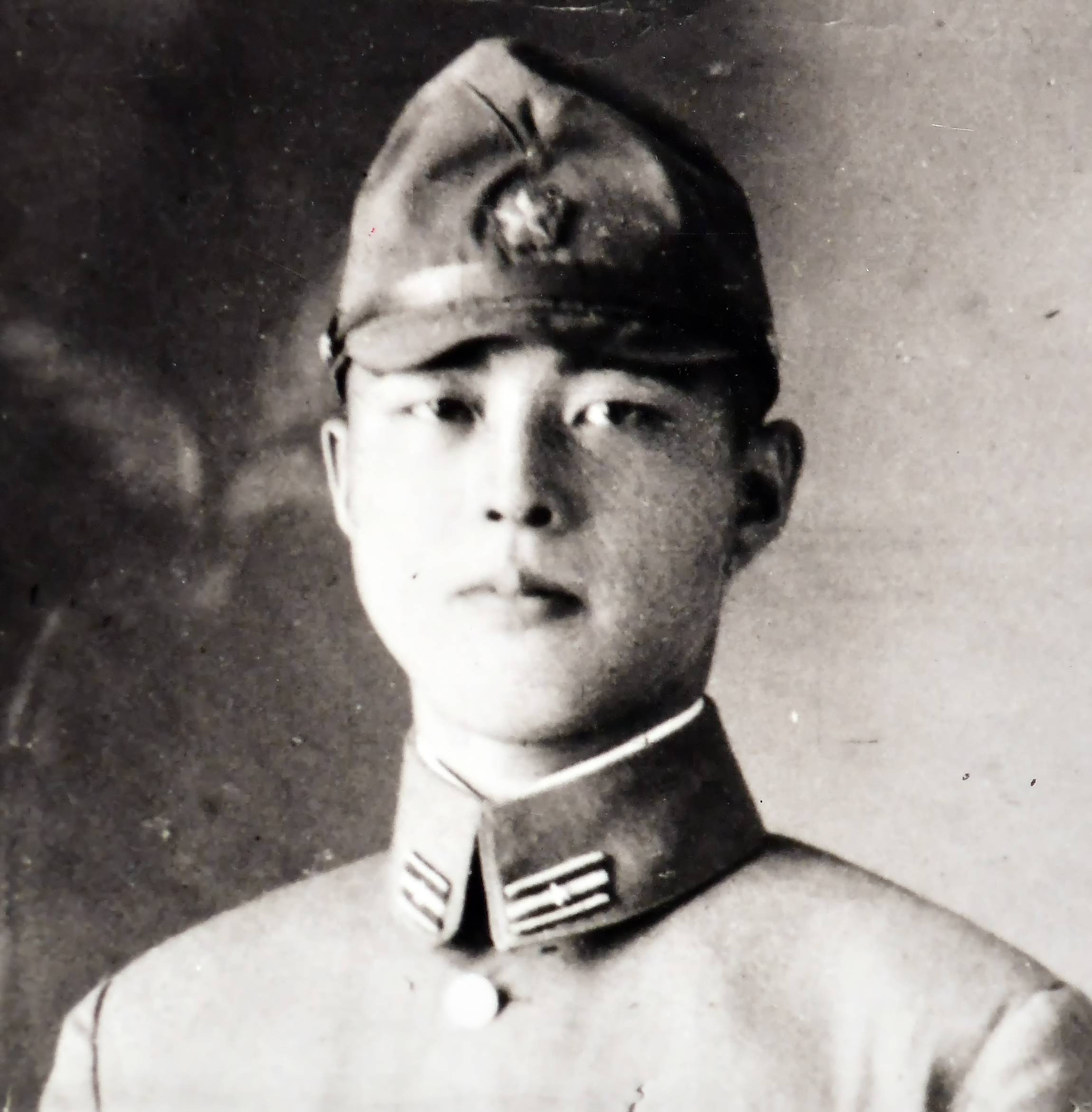

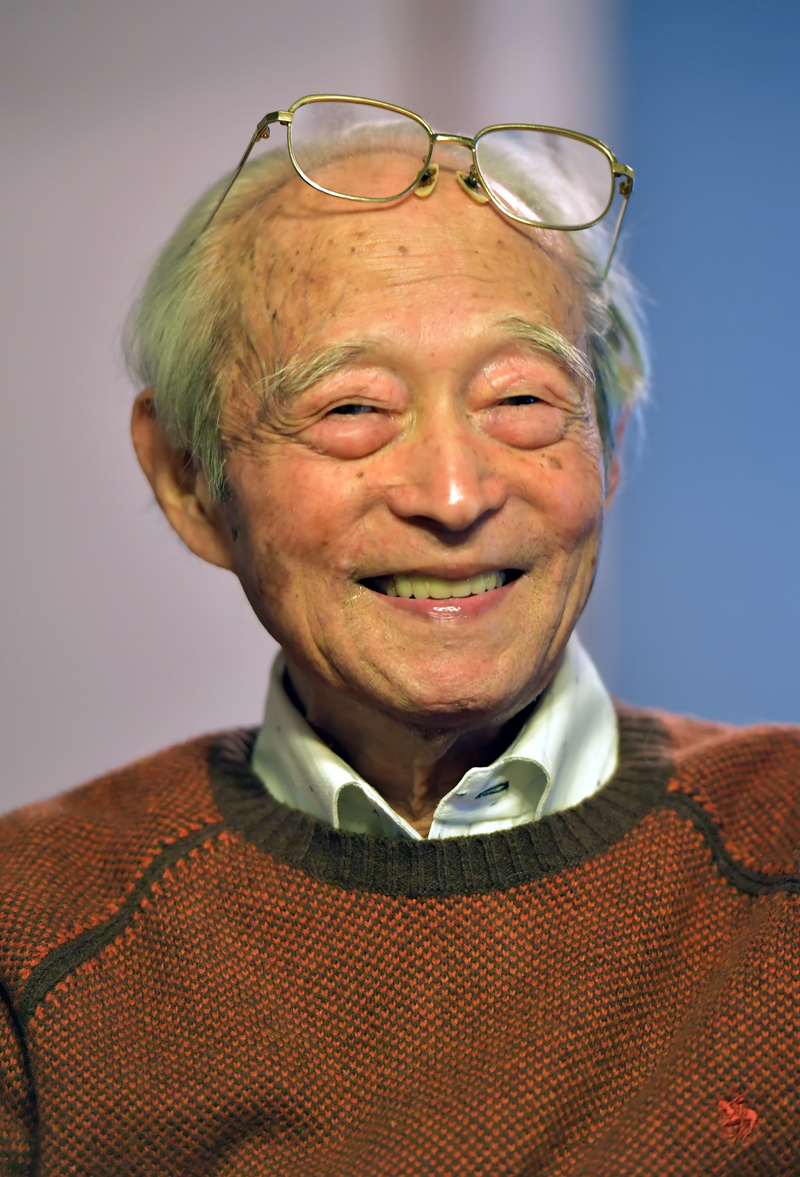

歩兵第32連隊第一大隊の伊東孝一・元大隊長

とても悲しい知らせです。

沖縄守備隊だった第24師団歩兵第32連隊の伊東孝一・元大隊長が今年2月19日、ご自宅にて逝去されました。享年99歳。ご家族の話では老衰だったそうで、同月28日に身内だけで密葬した、と知らされました。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。なお、供花並びに香料などは一切辞退されています。そして、新型コロナウィルスの猛威もあり、ご自宅への訪問も固辞されています。

大隊長の遺影に手を合わせる学生リーダーの高木乃梨子

最後にお会いしたのが昨年6月、その前年から取材を申し込まれていた大阪の読売テレビの記者さんたちに同行した時でした。所用で出かけた都内で転倒されて以降、めまいが続くのと足元が安定しないので、寝たり起きたりだ、とうな垂れます。百歳近くになられても、矍鑠と行動されていた姿から想像ができないほど弱られていました。

生前にお会いした時の最後の姿。不自由な体を押して玄関先まで見送って下さった

それでも、マスコミとの約束を果たすために無理を押して場を設けて下さったのです。事前に電話で同席することを知らせると、「ん、浜田夫婦も来るのか。こんな姿を晒したくないのになぁ。でも仕方ない、か・・」と受け入れて下さいました。当方も、大隊長ご夫妻へ負担を掛けてはいけないと、面会の回数も最小限にしていましたので、約半年ぶりにお目に掛かれるのが嬉しかったのです。

学生と笑顔で談笑するひととき

閑静な住宅街にあるご自宅は、高齢のご夫婦の暮らしとは思えないほど片付けと清掃が行き届いています。いつ伺っても、和風に設えた庭の手入れも完璧です。その縁側に面した客間のすぐ脇にベットを置き、そこで寝起きされながらの日々。同じく九十歳を越えられた奥様との二人暮らしなので、何かあってはと心配になりました。が、「娘が近くに住んでいるので緊急時には駆けつけてくれるんだ」と、普段より深くソファーに腰かけて呟かれます。心なしか声にも張りがありません。

読売テレビのインタビューを受けられる伊東大隊長

しかし、記者のインタビューが始まると、いつものように熱く語り始めます。身ぶり手ぶりを交えながらの口調は、70数年前の往時が思い起こされるようです。何度聞いても、話の内容に齟齬はなく、日時や場所、部下の名前も正確に答えて下さいます。百歳近くになっても、その頭脳に衰えを感じません。質問者を射貫くように見据える眼光の鋭さは、ベテランの記者たちをも怯ませているように感じます。

ありし日の伊東孝一さん

大隊長とのインタビューで、アジア・太平洋戦争に関してこちらの不勉強が露呈すると、厳しい問い返しがくることもありました。いい加減な返答や質問は許されない雰囲気。お会いするたび緊張し、背筋を伸ばさざるを得ないのです。それほどの迫力でした。最初に取材を申し入れた時、私が朝日新聞社に勤めていたこともあって、「自衛隊の憲法上の扱いと存在の是非」「渡嘉敷島での集団自決の件」などの質問がありました。

優しそうな笑みを浮かべられているが、時折、鋭い視線も

自衛隊とは、カンボジア、ザイールなどへの派遣に同行したこともあり、現場で感じた感想を交えながらのシドロモドロな答えに理解を示して下さったようです。集団自決の件は、そこで家族に手を掛けた生き残りの方を取材していましたので、これも納得して戴けました。でも正直申すと、心の内をえぐられるような内容に冷や汗もの。知り合った当初も、笑う姿をほとんど拝見できませんでした。集合写真で無理な笑顔を作って下さることがあっても。

5年前の写真。学生たちとの記念撮影で笑顔がこぼれた

対面から半年後、沖縄で戦没した部下のご遺族から届いた356通のお手紙をお預かりして、世に出してほしいとの依頼を受けました。そのきっかけは、大隊長が認めた戦記「沖縄陸戦の命運」に綴られていた、「戦没した部下の遺族600人へ手紙を書いた」との記述。これが気になって、所用で廊下へ出られた時に追いかけて、立ち話のように、「返信が来ませんでしたか」とあててみたのです。

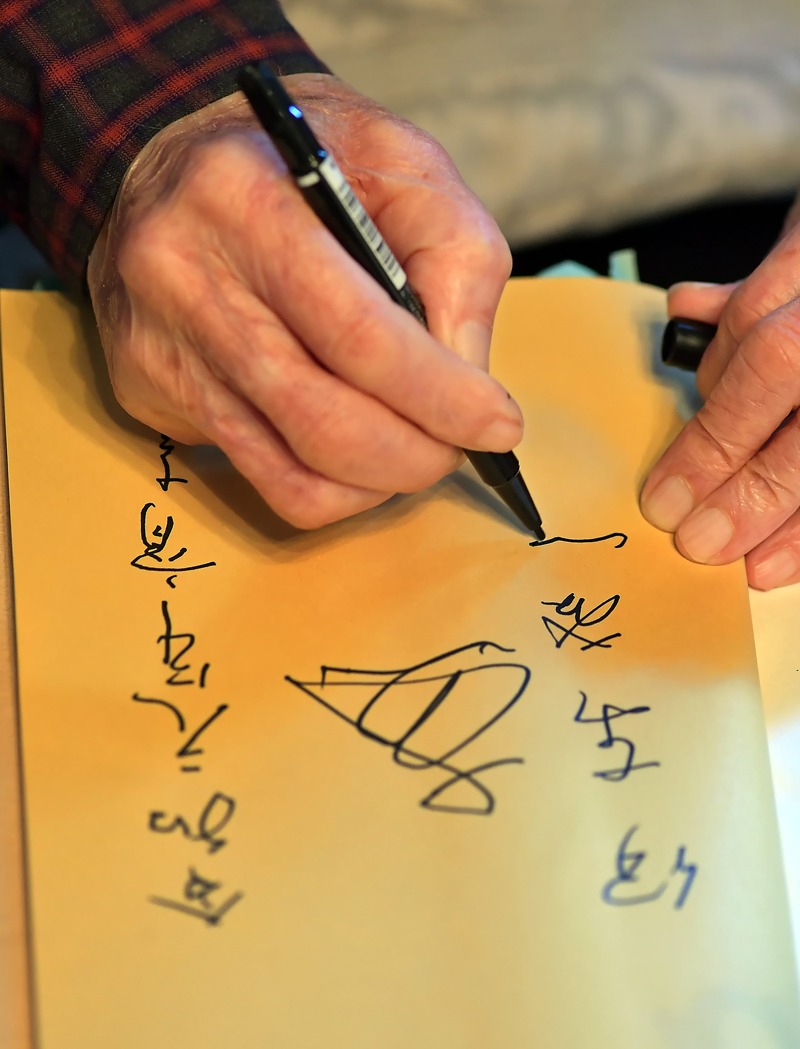

新たに製本した「沖縄陸戦の命運」に自筆のサインを下さった

この問いかけに、「何で知っているんだ。誰にも話していないのに・・」と驚いた表情。「実は来ているんだ。それも箱一杯分・・」。立ち尽くしたまま、遠い目で呟かれます。「この手紙は私の心の傷。一生背負い続けなければならない重責なんだ。ゆえに、元軍人だった父、妻や子にも話していない。ましてや生き残った部下たちにも伝える事は出来なかった。同じ苦しみを味わわせたくないからなぁ」

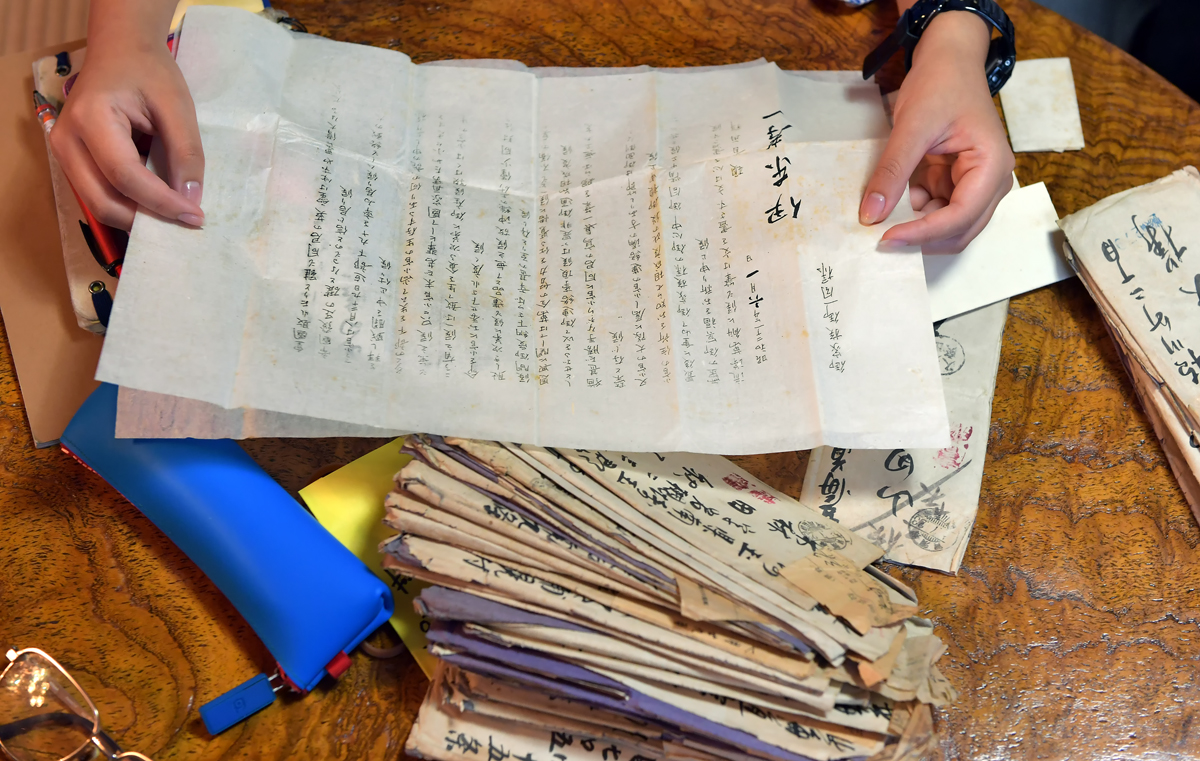

大隊長がご遺族へ出した手紙など

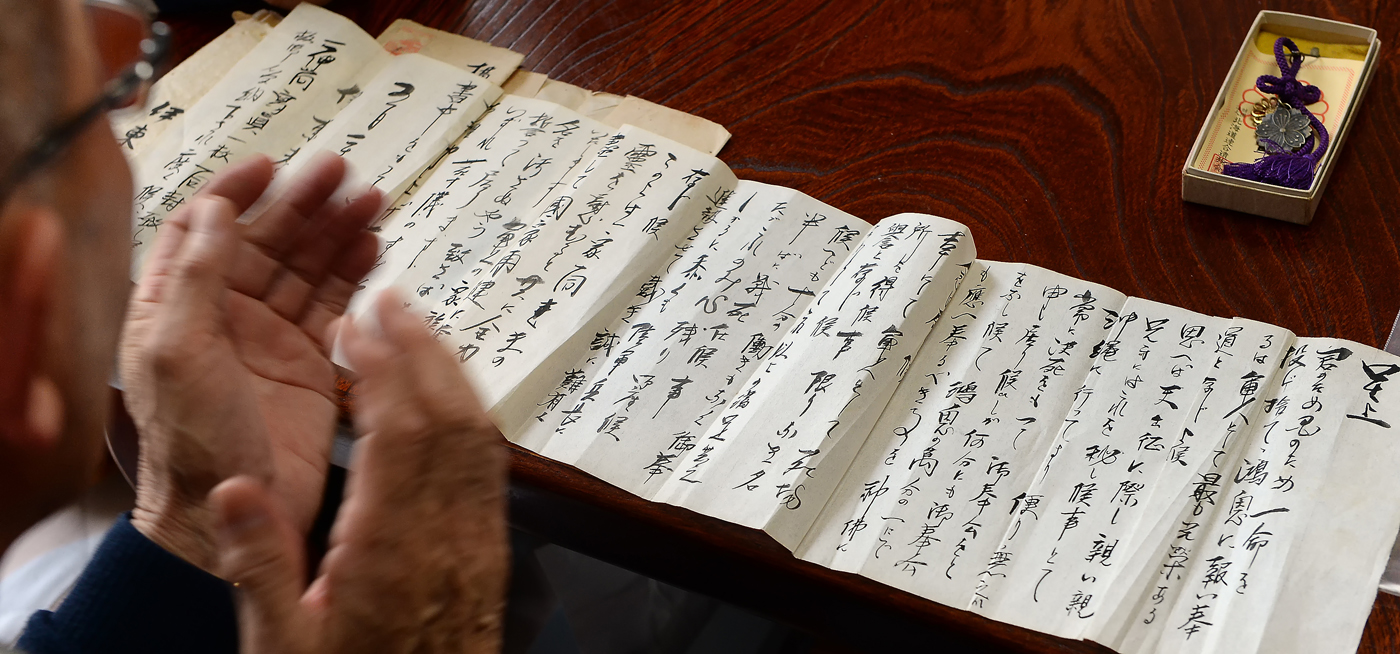

これ以上、詰問するかのごとき会話は続けられません。居間には学生や記者もいましたので、後日、お手紙を差し上げて、返信を拝見させて戴けないか、とお願いしました。約3か月後の夏、終戦の日が近くなった頃に返事が届き、便箋代わりの原稿用紙10枚に大隊長の想いと、手紙を託して下さる意思が綴られていました。「戦争をゲームのように捉えられている昨今、人の殺し合いがどれだけ悲惨で残酷なものかという真実を伝えてほしい」との言葉と共に。

並べられたお手紙

そして、「この手紙には当時の国や軍、そして私の事が様々な想いと視点で書き連ねられてある。礼賛するものもあれば、強く批判したものも。そうした内容の良いも悪いもすべて伝えてほしい。手紙に綴られた戦争犠牲者の真実を伝えてほしいのだ。一方的な内容だけを選ぶのならば、君たちには託したくない」との願望も込められて。手紙を持つ手が震える程、胸が熱くなりました。同時に、この重責を担えるか、との不安も脳裏をよぎったのです。

今村さんの母が出された手紙

そのため、手紙を出されたご遺族を探し出し、内容を世に伝えてよいものか、問いかけてみることにしました。これが至難の仕事になったのです。歩兵第32連隊は山形県で編成された部隊で、その多くは東北地方出身者が名を連ねられていました。が、太平洋戦争の開戦の前に徴募地を北海道に切り替えたので、差出人の8割が空知地方や夕張など、戦前から炭鉱で栄えた地域から出征した兵士のご遺族だったのです。

北海道の炭鉱跡でご遺族宅を探す学生ら

戦後のエネルギー政策の転換で、北海道や九州地方にあった炭鉱が次々と閉山。近郊の町や村は人口が激減して、多くが消えてしまいました。そのため封書の裏書の住所を辿っても、70数年の歳月が大きな壁となって立ち塞がったのです。廃村になっていたり、引っ越されたりで、見つかりません。さらに個人情報保護が徹底されたので、行政にお願いしても簡単には教えてくれず、探しても貰えないのです。途方にくれました。

戦没者の子供たちが兄弟で、兄の事が綴られた父の手紙を受け取って下さった

そこで、各地方の遺族会へお願いするのと同時に、古い電話帳を手に入れて、差出人と似たような名前の方々へ片っ端から電話を掛けました。まず最初に連絡が付いたのが、遺骨収集仲間でもあった北海道斜里町の井上徳男さん、富美子さんご夫妻へ託した二組のご遺族。そのうちの一人が、斜里町遺族会の副会長・今村信春さん(78)だったのです。父を西原町棚原近郊の戦闘で亡くされていました。

母の手紙を読んで涙ぐむ今村さん

早速、電話してみると、「え、母が大隊長へ書いた手紙があるって・・。それはどんな内容ですか。いったい何が書かれているのですか。んー、読んでみたい、いや、可能ならばコピーでいいので戴けませんか。私の手元には父に関する資料がほとんどないのです。当然、遺骨も遺留品も帰って来てはいない。何とか、なんとかお願いします・・」と縋りついてくるかのような勢い。電話口の声は泣いていらっしゃるようでした。

父を亡くした元教員の兄妹。母の手紙を読みながら、「とうちゃん‥」と呟いていた

手紙を預かりましたが、その写しを渡していいものか、私たちでは判断が付きません。すぐに大隊長へ打ち返すと、「遺族と連絡が付いたのか。それは良かった。コピー?、いやそれは原本を差し上げなさい。手紙の封書、便箋、切手、書体、筆圧など、その当時のご遺族が書かれた物をそのままお届けしたほうがいい。私の方こそ写しで十分だ」との返答でした。

若き兄の写真を見て号泣する90歳の妹

今村さんにお伝えすると、「ありがとうございます。父が生きた証が刻まれているものに触れることが出来るのは、何よりもの願いでした。亡くなった父母にまた会えるような気持ちです。早く内容を読んでみたい」と号泣されました。それから4年かけて、56軒のご遺族へ70通のお手紙をお返しできました。志を同じくする学生たちが同行して。

母が大隊長へ送った手紙の朗読を聞き入る兄妹

大隊長へ辛いお願いをしたこともありました。あるご遺族から、「ぜひ、大隊長にお目にかかり、父の最期の瞬間を直接お聞きしたい」との訴えがあり、二組のご遺族との面会を打診しました。「分かった。会おう。今の私でどこまでご要望にお応えできるか不安だが、責任は果たしたい。そして、こちらから伝えたいこともある」。覚悟を決めるように了承して下さいました。お互いの身体に負担がかからない初秋、北海道出身のご遺族と長野県出身のお二方を案内しました。

ご遺族に謝罪する大隊長

その場で、「私があなた方の大切なお父さまを戦死させた張本人の一人です。真に申し訳ございませんでした。心よりのお詫びと故人のご冥福をお祈り申し上げます」と深々と頭を下げられました。さらに、「こうして生き恥を晒しているのは、私の部下だった兵士たちの働きを後世に伝えたいとの想いでからです。それほど、皆さまのご家族は一生懸命に戦った。私自身はそれを誇りに感じています。そして、子孫である皆さまにも先祖の生き様に誇りを持ち続けて戴きたい」と涙ながらに語られました。

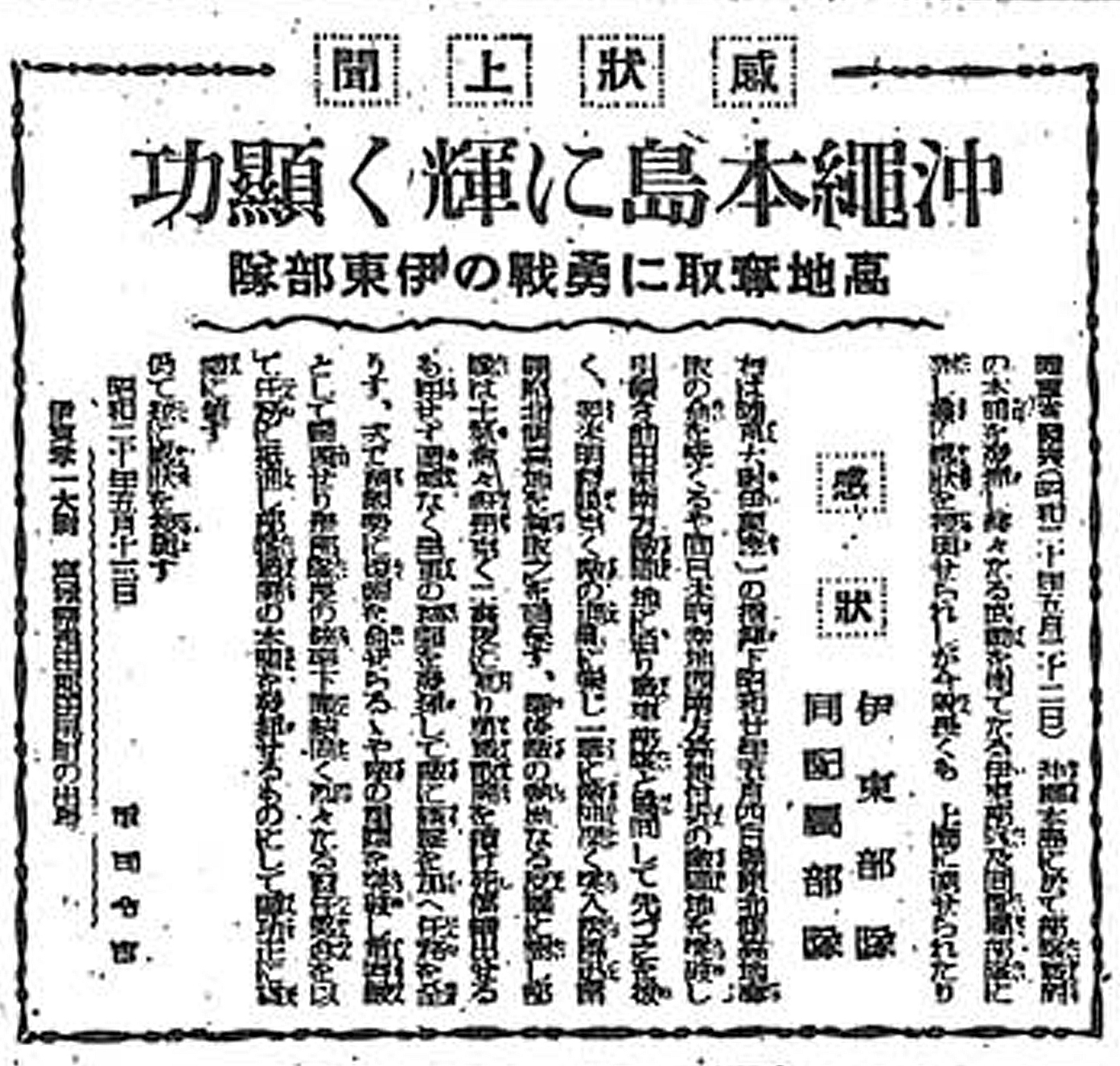

伊東大隊長が率いる部隊が感状を授与されたことを報じる当時の新聞

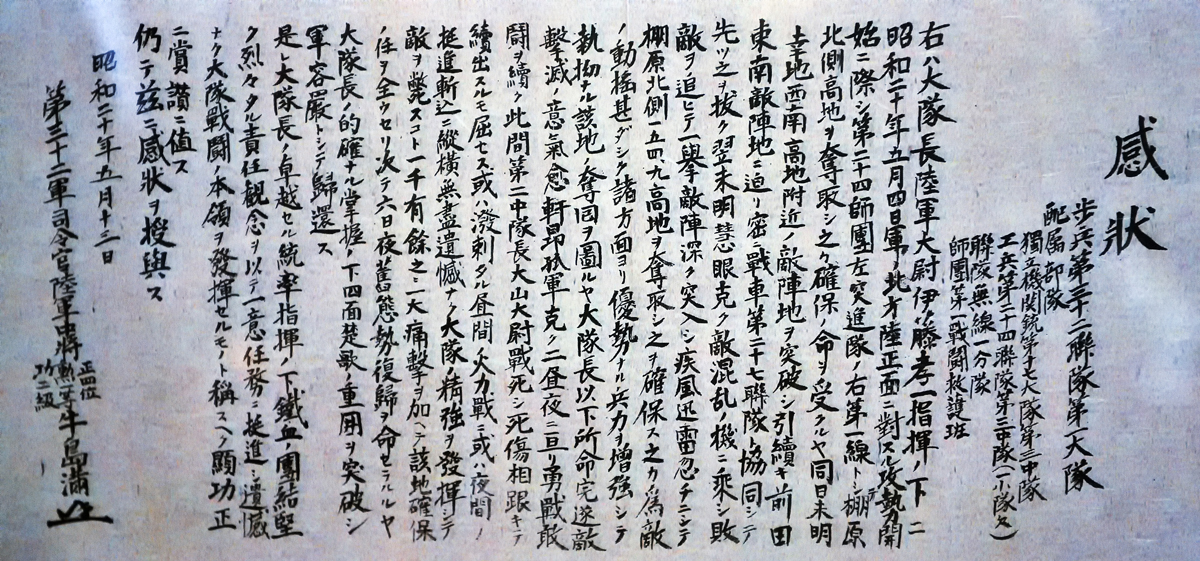

授与された感状

耐えがたき苦しみを再現させてしまった、と後悔しました。でも、すべてを語られた大隊長は、肩の荷を下ろされたような表情で、ご遺族との思い出話に花を咲かせています。普段、ほとんど見せない笑顔で。その様相にホッとするのと同時に、残されているお手紙をご遺族へ届ける役割の重要さに、身が引き締まりました。この時点で、まだ1割しか返還できてませんでしたから。

山形にある歩兵第32連隊の碑に手を合わせた

帰り際、ご遺族の一人が、「正直言って、大隊長に会うのには蟠りがありました。私の父のような下級の兵士は戦死して、偉い人が生き残られるのがあの戦争だった、との想いがあったから。でも、母が出した手紙を大切に保管して戴き、父の死を私たちに謝罪して下さいました。お会いして良かった。長年抱いていた胸の痞えがとれたようです。あの場では言えなかったのですが、できれば父に代わって長生きされて下さい、とお伝え願えますか」と涙目で手を握って来られました。

手紙に同封されていた部下の写真

大隊長がご遺族へ出された手紙には、戦死した部下の写真の同封を所望されました。それは、あの戦いを共にした戦友たちとずっと一緒に居続けたい、との想いからです。終戦から75年間、その部下とご遺族の事を背負い続けて生きてこられた大隊長。心の中で、「遅れることになるが、必ず諸君のもとへ駆けつけるから。それまで生き恥を晒し続ける自分を見守ってくれ」と呟き続けたそうです。

歩兵第32連隊の名簿の調査をする学生たち

百歳に手が届く晩年になって、辛い記憶を思い起こさせてしまい申し訳なく思っています。でも、戦死した部下や遺族の想いを誰にも知らさず、一人で胸に抱き続けるのは酷過ぎます。大隊長は自らの死後、この手紙を棺に入れて、自分の亡骸と一緒に燃やしてくれ、と遺言を残されていました。でも、返還を始めてからは、「一人でも多くのご遺族へ届けてほしい」と願っておられました。

大隊長の遺影とご遺骨の手を合わせる

私たちが大隊長の死を知ったのが、すでにご遺体が荼毘にふされた後でした。残念ながら、手紙を棺に入れることはできていません。でも、まだ遺族のもとへお届けできていない280通あまりが手元に残っています。今後、出来る限りご遺族をお探しして、残りの手紙をお届けするつもりです。そして、返還できなかった手紙は、大隊長が最後まで戦った沖縄本島南部で、遺体と同じく荼毘にふしたいと考えています。32連隊の慰霊碑の前か、最後まで大激戦を繰り広げられた国吉の丘で。

大隊長の部下だった笹島繁勝さん。数少ない生き残りだった

部下だった笹島繁勝さん(99)も今年1月、旅立たれました。失礼ながら、大隊長の露を払うがごとくに。5年前に見つけた「山3475(歩兵第32連隊の暗号名)」と刻まれた10数枚の認識票。その持ち主をたどる旅の途上に出会った同隊第一大隊の生き残りの兵士たちが、戦争の残酷さと悲惨さを今の時代に伝えてくれる物語を紡いでくださいました。20万人以上が亡くなった沖縄戦を追い掛ける私たちの旅はまだまだ続きそうです。

大隊長の奥さまとお別れの握手をする学生リーダーの高木乃梨子

【追記】

私たちが伊東大隊長の死を知らされたのは3月に入ってからでした。ご遺族へあてた遺言に、「葬儀は出してくれるな、生死を共にした部下は未だ沖縄に散らばっている、死者は生者を煩わすことなかれ」と認められていたので、親しき知人や友人にお知らせする時期を遅らせる、との判断をされたからです。奥さまと娘さまには3月末にお会いした時、しかるべく時間をおいて公表したい旨をお願いし、了承いただいています。あれから3か月、十分な猶予を得られたと判断して、ここでお知らせいたします。

満面の笑顔を見せる大隊長

手元に残っているお手紙を棺に入れることが出来なかったので、ご遺族の同意を得て同じように荼毘にふしたいと考えています。大隊長とは最後にお会いした2019年6月、「これから5年間猶予をやる。それまで俺も長生きするから、一通でも多くご遺族へ届けてやってほしい。頼んだぞ」と約束いたしました。可能な限り、その時期まで頑張った後、前記のような形でお送りしたいと考えています。ご理解くださいませ。

伊東大隊長宛てに出された遺族からの手紙

Post Views: 319

伊東大隊長のご冥福をお祈りいたします。

沖縄戦北海道遺族です。大隊長とは生前お手紙やお電話で何度かお交わりいただきました。私が遺族のためお辛そうでお目もじ叶いませんでしたが、代わりにご本と俳句をお送りくださったりのやりとりがありました。大隊長の遺言のお手紙の返還、誠に頭が下がります。叶いますればもう一息頑張って、大隊長のご遺志に添えればと考えます。僭越ながら北海道分お引き受けしたいと思いますがいかがでしょうか。